はじめに

我が国のEコマース業界の市場規模はこの10年右肩上がりの拡大傾向にあり、2023年におけるその市場規模は2014年と比べると約2倍、24兆8,435億円にまで達している注1。新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う「巣ごもり需要」によるいわゆる物販系Eコマースの需要の拡大、その後の「アフターコロナ」における消費者の外出需要の高まりに伴うサービス系Eコマースの需要拡大などがその背景にあると指摘されている注2。

こうした市場規模の拡大に伴い、2019年に公表されたヤフー株式会社による株式会社ZOZOの子会社化のような業界再編に伴うM&Aを始めとして、新たなEコマース事業への参入や既存のEコマース事業の拡大を目的としたM&Aニーズも高まっているところである。

また、メインビジネスとしてではなくとも、自社ECサイトにおいて自社商品を販売しているような企業も多く存在し、Eコマース事業をメインターゲットとしていないM&Aであっても、対象会社がEコマースに関与していることは少なくない。

そこで、本稿においては、商品を販売するEコマースを念頭に置き、その商流を概観しつつ、同業界に関連する主要な法令を踏まえ、同業界に係るM&A固有の法的留意点について解説する。

Eコマース事業の商流

Eコマース事業は、大きく分けて、

① 自社サイトで商品等を販売するパターン

② プラットフォームを利用して商品等を販売するパターン

の2パターンがある。

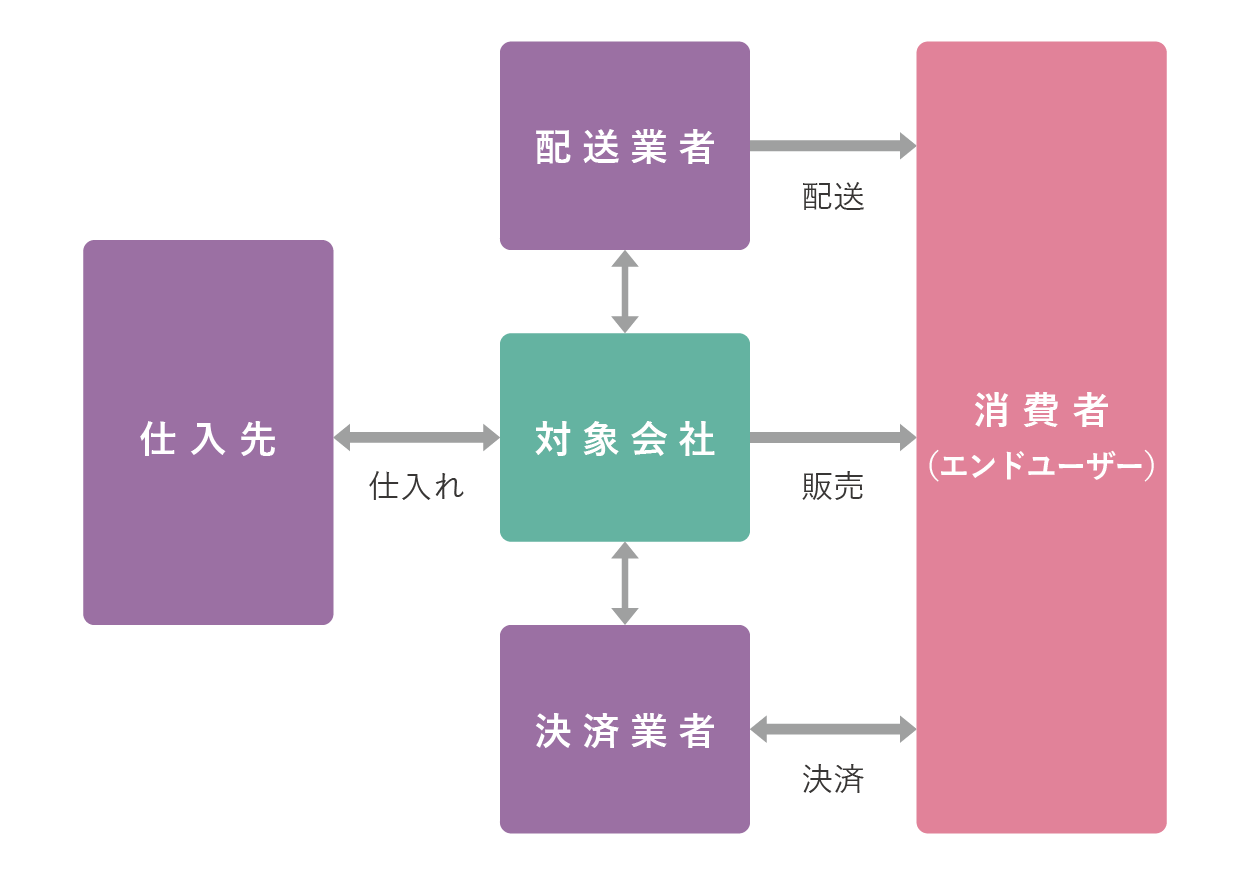

図表1 商流①:自社サイトで販売するパターン

商流①は、ECサイトのデザイン設計や取引条件の設定を自由に行うことができるメリットがあるとともに、プラットフォーマーへの手数料の支払いが不要という経済的なメリットも存在する。

他方で、後記Ⅲ2.記載のとおり、商流②の場合と比べて、自社サイトの設計・運用における特有の法規制に留意し、これを遵守し続けることが必要になるため、M&Aの観点でいえば、法務デューデリジェンスにあたって、この点の重点的なチェックが必要となる。

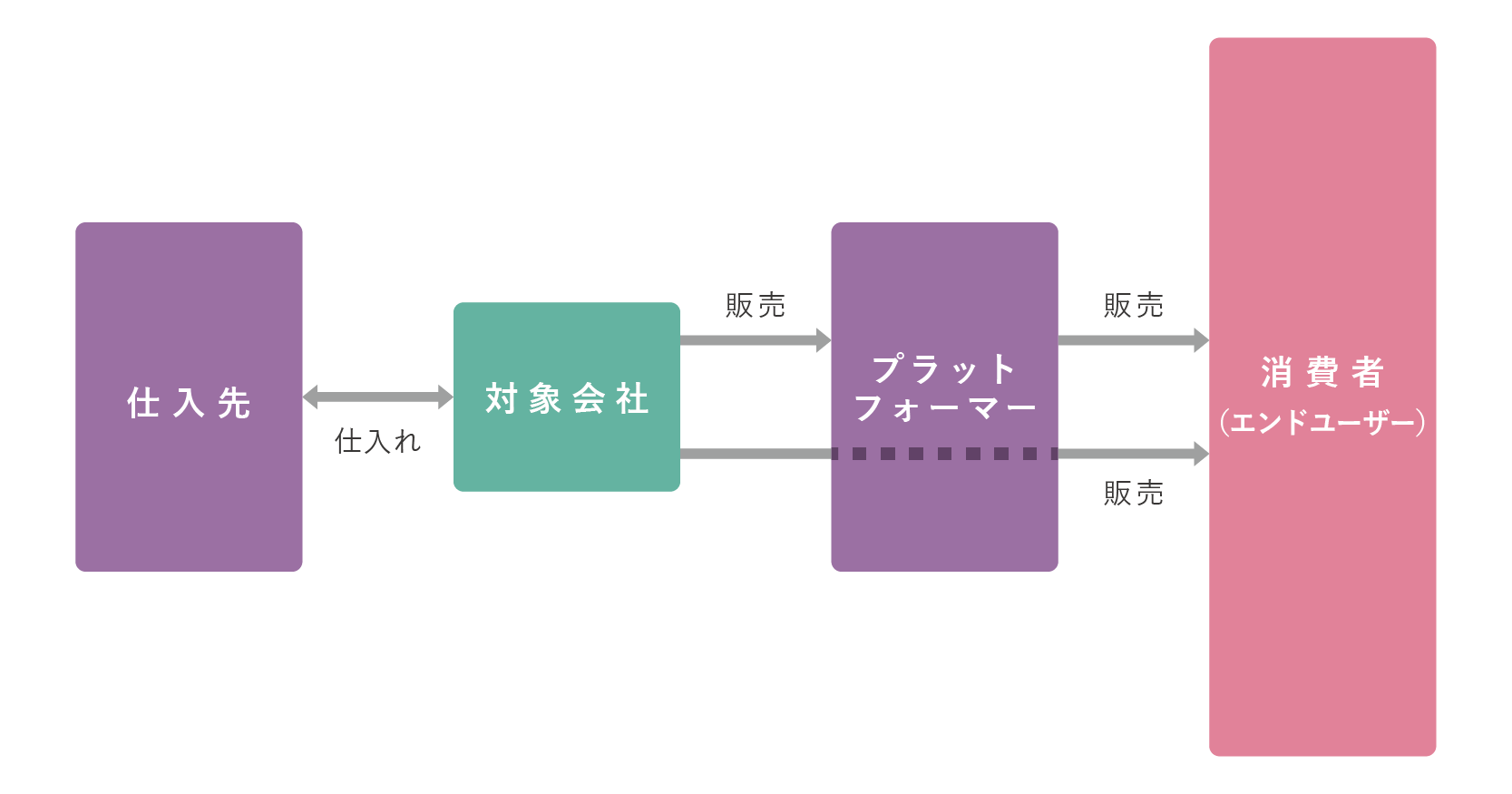

図表2 商流②:プラットフォームを利用して販売するパターン

これに対して、商流②は、プラットフォーマーが特有の法規制も留意したうえでプラットフォームを構築しているため、プラットフォーマーによる各種サポートを受けることができる場合がある。配送業者や決済業者との間の契約も対象会社ではなくプラットフォーマーにおいて締結することもある。また、特に規模の大きい著名なプラットフォームを利用する場合には、その知名度を自社商品等に関する集客に活かすことも可能である。

他方で、商流②による場合には、当然ECサイトのデザイン設計に関与することはほとんどできず、取引条件の設定についても制約を受けることがある。また、プラットフォーマーに対する手数料を支払う必要がある点で経済的なデメリットも存在するところである。

Eコマース事業のM&Aに関する法的留意点

契約に関する主な留意点

上記Ⅱ記載のとおり、いずれの商流によるかによって、Eコマース事業を行う事業者が締結する契約は異なってくる。

商流①においては、事業者は、消費者(エンドユーザー)との間で直接契約を締結することになる。また、配送業者や決済業者についても、自ら契約を締結して手配する必要がある。

商流②では、プラットフォーマーとの間で契約注3を締結する必要がある。プラットフォーマーとの契約内容も色々なパターンがあるが、大きく分けると、プラットフォーマーは取引の場の提供をするのみであり、Eコマース事業者が消費者との間で契約関係に立ち、消費者に商品等を販売する場合と、Eコマース事業者がプラットフォーマーに商品等を販売し、プラットフォーマーが消費者に商品等を販売する場合がある。

以下では、特に法務デューデリジェンスにあたって検討に注意を要する消費者との間の販売契約およびプラットフォーマーとの間の出店契約について、留意すべき点を解説する。

(1) 消費者との間の販売契約(利用規約)

Eコマース事業では、Eコマース事業者と消費者との間の契約関係を画一的に定めるため、利用規約を作成するのが一般的である。この利用規約には消費者契約法が適用される。そこで、法務デューデリジェンスに際しては、消費者契約法に違反する条項が利用規約に定められていないかチェックする必要がある。

特に実務上問題になることが多いものとして、事業者の損害賠償責任の免責条項と契約不適合責任の期間制限条項がある。

(a) 事業者の損害賠償責任の免責条項

事業者の債務不履行または(債務の履行に際してされた)不法行為による事業者の損害賠償責任を免除する条項(以下、「免責条項」という)のうち、次の①や②に該当するものは、消費者契約法8条1項により無効となる。事業者にその責任の有無等を決定する権限を付与する条項も、同様に無効となる。

① 事業者の故意または重過失に基づく損害賠償責任を一部でも免除する条項(免除は一切許されない)

② 事業者の過失(重過失を除く)に基づく損害賠償責任を全部免除する条項

損害賠償責任の全部免除とは、事業者が損害賠償責任を一切負わないというものであり、一部免除とは、損害賠償の額に上限を設けるなど、損害賠償責任の範囲を制限するものである。たとえば、「損害賠償額の上限は、⚪︎円とする」「当社は、お客様に現実に生じた通常かつ直接の損害に限り責任を負う」といったようなものである。

上記の規律を踏まえると、免責条項は、事業者の過失(重過失を除く)に基づく損害賠償責任の一部免除にとどめる必要がある。しかし、消費者契約法8条1項に違反する免責条項は、利用規約において多く見受けられ、適格消費者団体による差止請求の対象になることが多いため、注意が必要である(適格消費者団体による差止請求については、後記4.で詳述する)。

(b) 契約不適合責任の期間制限条項

民法上、売買契約に基づき引き渡された目的物が、種類、品質または数量に関して契約内容に適合しない場合、買主は、売主に対して、履行の追完請求(目的物の修補、代替物の引渡しまたは不足分の引渡し)、代金減額請求、損害賠償請求または契約解除をすることができる(民法562〜564条)。そして、買主が契約不適合責任を追及するためには、契約不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知すればよいとされている(同法566条)。

しかしながら、利用規約において、これよりも契約不適合責任の追及期間を短くし、「⚪︎日以内に事業者に連絡をした場合に限り、契約不適合を理由とした返品・交換に応じます。」といった条項を定めることがある。このような条項については、消費者契約法10条により条項が無効になる可能性があるため、法務デューデリジェンスにおいても注意すべきポイントとなる。

この点、このような契約不適合責任の特約が無効になるかどうかは、商品の性質や想定される契約不適合の内容等を踏まえて個別に判断せざるを得ないが、当該期間内に消費者が事業者に契約不適合を通知することが期待できるかという視点が重要になる。

たとえば、かかる視点において参考となる実例として、家電の通信販売に関する利用規約において、商品の初期不良や瑕疵、配送中の破損を理由とした商品の返品・交換を受けるためには、商品到達後8日以内の連絡が必要とする条項について、適格消費者団体から消費者契約法10条に該当するとして差止請求がされ、結果的に、通知期間を商品到達後1か月以内に改定するという内容の和解が成立したという事案がある注4。

このような実例の積み重ねも参考にしながら、利用規約における法的リスクを分析することが法務デューデリジェンスにあたっては重要である。

(2) プラットフォーマーとの間の出店規約

上記のとおり、プラットフォームを利用して商品等を販売する場合、プラットフォーマーとの間で契約を締結する必要があるが、主に以下の二つのパターンが考えられる。

(A)プラットフォーマーは取引の場の提供をするのみであり、Eコマース事業者が消費者との間で契約関係に立ち、消費者に商品等を販売するパターン

(B)Eコマース事業者がプラットフォーマーに商品等を販売し、プラットフォーマーが消費者に商品等を販売するパターン

(A)の場合、商流①と同様に、Eコマース事業者と消費者の間で契約関係が生じるが、プラットフォーマーの意向によって、Eコマース事業者と消費者の間の契約内容が事実上決められてしまうことがある。たとえば、「Eコマース事業者は、商品引渡し後⚪︎日間は、消費者による消費者都合の返品を受け入れなければならない」といった契約条項が、Eコマース事業者とプラットフォーマー間の契約において定められる場合である。

これに対して、(B)の場合には、Eコマース事業者と直接の契約関係に立つのはプラットフォーマーである。この場合には、プラットフォーマーとの間の契約において、商品の所有権移転時期や引渡し方法、消費者からプラットフォーマーに対して商品の返品があった場合の取扱いなどによっては、在庫リスクをはじめEコマース事業者が一定のリスクを負う内容になっている可能性がある。Eコマース事業者とプラットフォーマーとの契約は、出店規約などによって画一的に定められることが多く、規約内容を修正することは困難な場合が多いが、Eコマース事業者がプラットフォームを利用するうえで、どのようなリスクがあるのかという点は確認しておく必要がある。

また、出店規約には、いわゆるCOC条項(チェンジ・オブ・コントロール条項)が定められていることが多いため、法務デューデリジェンスの際には、その存否および内容は漏れなく確認し、想定しているM&Aスキームがこれに該当しないか確認することが重要である。

自社ECサイト構築に係る法規制に関する主な留意点

インターネットにおける商品等の販売は、特定商取引法上の「通信販売」に該当する。そのため、法務デューデリジェンスに際しては、特定商取引法の遵守状況を確認することが重要となる。

同法による通信販売規制の代表的なものとして、広告における必要事項の表示義務がある(同法11条)。

この義務を履行するために、Eコマース事業者は、「特定商取引法に基づく表記」といったウェブページを作成することが多い。商流②のプラットフォームを利用する場合には、プラットフォーマーがこのようなウェブページのフォーマットを用意していることもあるだろう。法務デューデリジェンスに際しては、特定商取引法上の必要事項が漏れなく表示されているかを確認する必要がある。

特定商取引法に基づき表示が必要な事項は、以下のとおりである。

① 販売価格・送料

② 代金の支払時期および支払方法

③ 商品の引渡時期

④ 契約の解除等に関する事項(返品特約を含む)

⑤ 事業者の氏名または名称、住所および電話番号

⑥ 申込みの期間の定めがある場合→その旨およびその内容

⑦ 事業者が法人であり、インターネット等により広告をする場合→代表者または通信販売業務責任者の氏名

⑧ 事業者が外国法人または外国に住所を有する個人であり、国内に事務所等を有する場合→当該事務所等所在場所および電話番号

⑨ ①以外に顧客の負担金がある場合→その内容および額

⑩ 売買契約の目的物に契約不適合があった場合の売主の契約不適合責任に関する特約がある場合→その特約の内容

⑪ ソフトウェアに関する取引である場合→ソフトウェアの動作環境

⑫ 商品の売買契約を2回以上継続して締結する必要がある場合→その旨および金額、契約期間その他の販売条件

⑬ 販売数量制限その他の特別の販売条件がある場合→その内容

⑭ 広告の表示事項の一部を省略する場合に、表示事項を記載した書面・電磁的記録を請求した者に当該書面・電磁的記録に係る金銭を負担させる場合→その額

⑮ 電子メールにより広告する場合→事業者の電子メールアドレス

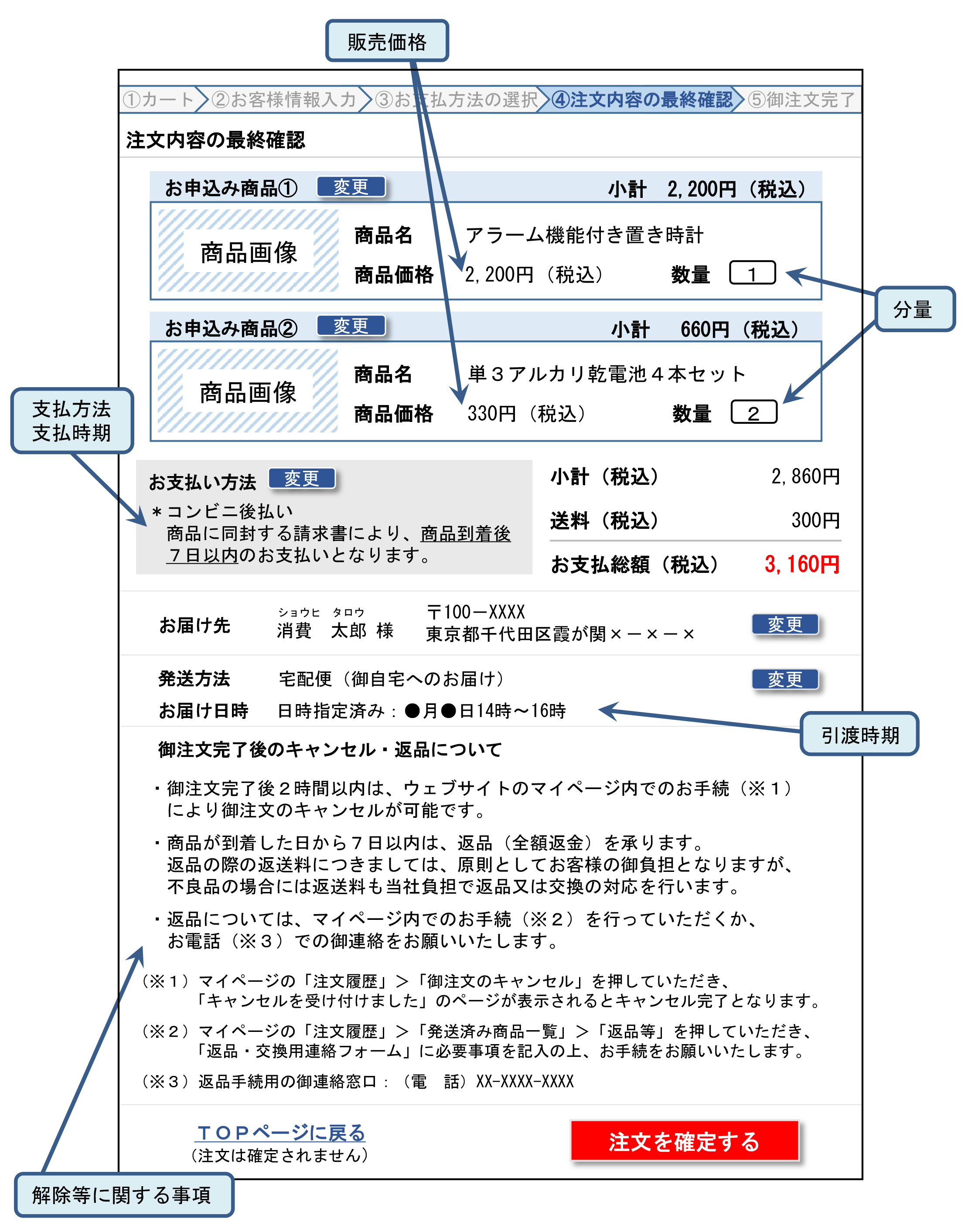

また、特定商取引法では、最終確認画面に関する規制も存在する。

最終確認画面では、以下の事項について表示義務を負う(同法12条の6第1項)。

① 商品の分量

② 商品の販売価格・送料

③ 代金の支払時期および支払方法

④ 商品の引渡時期

⑤ 申込みの期間の定めがある場合→その旨およびその内容

⑥ 契約の解除等に関する事項(返品特約を含む)

さらに、最終確認画面では、ボタンのクリックが申込みとなることを誤認させるような表示や、必要的表示事項について誤認させるような表示が禁止されている(同法12条の6第2項)。特に、近時は、定期購入であるにもかかわらず定期購入でないかのように誤認させる表示や、定期購入を解約する際に、実際には種々の手続があるにもかかわらず、いつでも簡単に解約できるかのように表示するものが行政処分の対象となることが多いため注5、この観点でのチェックも必須である。

最終確認画面の例は、以下のとおりである。

図表3 最終確認画面の例

出典:消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」 15頁の【画面例1】。

広告に係る法規制に関する主な留意点

Eコマース事業では、消費者に対する広告を行うことになるため、広告が適法かどうかを確認することが必要となる。商品等の種類により、個別の表示規制はあり得るが、一般的な表示規制としては、景品表示法を遵守する必要がある。

景品表示法は、

① 優良誤認表示

② 有利誤認表示

③ 指定告示に基づく不当表示

を禁止している。

Eコマース事業では、インフルエンサーマーケティング等が行われることが多いが、その場合、③として禁止されている、いわゆる「ステルスマーケティング」に該当しないかの確認が必要となる。

告示では、以下の(ⅰ)および(ⅱ)を満たす表示が、いわゆるステルスマーケティングとして禁止されている。要件に関する具体的な考え方については、消費者庁から運用基準が公表されている注6。

(ⅰ)事業者が自己の供給する商品または役務の取引について行う表示

(ⅱ)一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの

事業者が「表示内容の決定に関与」した場合には、(ⅰ)を満たすことになる。事業者が第三者に表示を行わせる場合であっても、事業者と第三者との間に、事業者が第三者の表示内容を決定できる程度の関係性がある場合には、事業者は「表示内容の決定」に関与し得る。第三者が表示を行う場合、第三者の自主的な意思による表示内容なのか、それとも上記のような関係性に基づき、事業者が表示内容の決定に関与したのか、実態に即して個別に判断する必要がある。この点については、明確な基準はないため、判断が難しい場合には、専門家から助言を受けることが望ましい。

(ⅱ)について、たとえば、「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」といった文言を付す場合や、「A社から商品の提供を受けて投稿している」といった文章を付す場合には、基本的に事業者が行う表示であることが明瞭であるため、(ⅱ)を満たさないことになる。

近時の消費者庁による措置命令では、事業者がインフルエンサーやモニター等に対して、商品の無償提供や対価提供を条件に、SNSでの投稿を依頼し((ⅰ)を満たす)、SNSの投稿では、「PR」といった表記をさせていたものの、当該投稿を事業者が自社ウェブサイトに掲載する際に、「PR」といった表記が漏れていたため((ⅱ)を満たす)、禁止されるステルスマーケティングに該当するという事案が相応に見られる注7。SNSにおける投稿だけでなく、自社ウェブサイトにおける引用・紹介方法にも注意が必要である。

紛争に関する主な留意点

法務デューデリジェンスに際しては、消費者との間で紛争やクレームが発生していないかを確認する必要があるが、それに加えて、適格消費者団体から申入れや差止請求を受けていないかという点も確認する必要がある。

適格消費者団体とは、内閣総理大臣が認定する消費者団体であり、事業者に対して、消費者契約法・景品表示法・特定商取引法・食品表示法に違反する一定の不当な行為の差止めを求めることができる。差止請求の対象として圧倒的に多いのは、消費者契約法に違反する不当条項である。差止請求を受けて利用規約の変更を余儀なくされる場合、変更する条項の内容によっては、企業のサービスやビジネスモデルにまで影響が及ぶ可能性がある。

また、適格消費者団体と事業者の間で協議が調った場合には、消費者庁により、事業者名や事案の概要等が公表され(消費者契約法39条1項)、そうでなくとも、適格消費者団体が、自らのホームページ上で、申入れや事業者の回答内容を公表することもあるため、適格消費者団体から申入れや差止請求を受けると、事業者のレピュテーションに対する影響は大きい。したがって、その存否を確認することはM&Aにあたっても非常に重要である。

→この連載を「まとめて読む」

- 経済産業省「令和5年度電子商取引に関する市場調査報告書」(2024年9月)7頁。[↩]

- 経済産業省「令和5年度電子商取引に関する市場調査報告書」(2024年9月)34頁。[↩]

- 出店契約、ストア契約など呼称はさまざまである。[↩]

- 消費者庁「全国消費生活相談員協会と株式会社ノジマとの間の裁判外の和解について」(2024年5月10日)。[↩]

- たとえば、消費者庁「特定商取引法違反の通信販売業者に対する業務停止命令(6か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(6か月)及び特定関係法人における業務停止命令(6か月)について」(2023年6月28日)や、消費者庁「特定商取引法違反の通信販売業者に対する業務停止命令(3か月)及び指示並びに当該業者の元代表取締役に対する業務禁止命令(3か月)について」(2024年4月10日)など。[↩]

- 「「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準」(2023年3月28日消費者庁長官決定)。[↩]

- たとえば、消費者庁「大正薬品株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について」(2024年11月13日)など。[↩]

土屋 佑貴

弁護士法人大江橋法律事務所 パートナー弁護士

10年慶應義塾大学法学部卒業。12年慶應義塾大学法科大学院修了。13年弁護士登録(第二東京弁護士会)。14年~19年牛島総合法律事務所勤務。主な取扱分野は、M&A(公開買付けその他の上場株式取引、グループ内再編、ベンチャー投資、プライベートエクイティ等)、コーポレート、内部通報、危機管理・コンプライアンスなど。

弁護士法人大江橋法律事務所のプロフィールページはこちらから

小林 直弥

弁護士法人大江橋法律事務所 弁護士

13年京都大学法学部卒業。15年京都大学法科大学院修了。16年弁護士登録(第一東京弁護士会)。22年University of California, Los Angeles School of Law卒業。22年~23年消費者庁消費者制度課勤務(消費者契約法・消費者裁判手続特例法の改正等を担当)。主な取扱分野は、利用規約作成・見直しに関する相談、Eコマースに関する相談(国内・越境)、表示・広告規制、キャンペーンに関する相談、消費者庁等による調査対応など。

弁護士法人大江橋法律事務所のプロフィールページはこちらから