はじめに

ビジネスの場面では、ある商品を販売する際に当該商品とは別の商品を組み合わせて一体として販売する手法であるセット販売は頻繁に行われている。たとえば、ハンバーガーチェーン店では、ハンバーガーにポテト・ドリンクを組み合わせてセット販売されている。

他方で、独占禁止法(以下、「独禁法」という)上は、上記のセット販売のような販売方法を含め、複数の商品等を一体として販売することや、販売の機会は別々のタイミングでも購入者が特定の組み合わせで購入せざるを得なくなる形で販売すること等は、違法な「抱き合わせ販売」に当たる場合があると考えられており、適法なセット販売と違法な抱き合わせ販売の境界が問題になる。

本稿では「抱き合わせ販売」の概要や独禁法上の違反成立要件を簡単に説明したうえで、関連する直近の事例を紹介する。

抱き合わせ販売とは

独禁法19条は、事業者が「不公正な取引方法」(同法2条9項)に該当する行為をすることを禁じており、抱き合わせ販売は、当該不公正な取引方法の具体的内容を定めている公正取引委員会の告示(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号(以下、「一般指定」という))において、以下のように定められている。

一般指定10項

相手方に対し、不当に、商品又は役務の供給に併せて他の商品又は役務を自己又は自己の指定する事業者から購入させ、その他自己又は自己の指定する事業者と取引するように強制すること。

なお、独禁法3条で禁止される「排除型私的独占」においても、不当な手段でライバル企業を市場から追い出したり新規参入を困難にさせたりする行為(排除行為)の典型的な類型として、抱き合わせ販売に当たる行為が想定されている(公正取引委員会が作成している「排除型私的独占に係る独占禁止法上の指針 」においても「抱き合わせ」という項目が設けられている)注1。後述する抱き合わせ販売における「不当性」のうち、自由競争減殺効果が大きい場合には、セット販売等は、排除型の私的独占(同法2条5項、3条前段)として問題になる場合もある。以下では、不公正な取引方法としての抱き合わせ販売を念頭に説明する。

抱き合わせ販売の要件

商品の別個性(「他の商品」該当性)

抱き合わせ販売は、ある商品(以下、「主たる商品」という)に別の商品(以下、「従たる商品」という)を組み合わせて販売する場合に問題になるが、主たる商品と従たる商品は、それぞれ別個の商品であることが必要である注2。

公正取引委員会の「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針(以下、「流通GL」という)」によれば、別個の商品といえるか否かについては、主たる商品と従たる商品が「それぞれ独自性を有し、独立して取引の対象とされているか否かという観点から判断される」とされ、また、具体的な判断にあたっては、「それぞれの商品について、①需要者が異なるか、②内容・機能が異なるか(組み合わされた商品の内容・機能が抱き合わせ前のそれぞれの商品と比べて実質的に変わっているかを含む。)、③需要者が単品で購入することができるか(組み合わされた商品が通常一つの単位として販売又は使用されているかを含む。)等の点が総合的に考慮される注3(①〜③の番号は筆者によるもの)。

公正取引委員会は、別個の商品には当たらない例として、携帯電話機にデジタルカメラを組み合わせて販売されるカメラ付携帯電話機を挙げており、その理由として、「携帯電話機やデジタルカメラそれぞれと比べてカメラ付携帯電話機の内容・機能に実質的な変更がもたらされる」と説明しており注4、上記の判断基準②の観点から結論を導いている。

取引の強制(「購入させ」)

取引の強制が認められるためには、「ある商品の供給を受けるのに際し、客観的に見て少なからぬ顧客が他の商品の購入を余儀なくされるか否かによって判断される」と考えられている注5。

主たる商品と従たる商品を組み合わせて販売したとしても、それぞれの商品を単品でも販売している場合には、顧客は主たる商品のみを購入することも可能なので、通常は、本要件を満たさない注6。

したがって、Ⅰ「はじめに」の具体例でみたようなハンバーガーにポテトやドリンクを組み合わせて販売する場合であっても、それぞれが単品で販売されているのであれば(多くの場合単品でも販売されているように思われる)、本要件を満たさないことになる。

不当性(「不当に」)

抱き合わせ販売のように複数の商品を組み合わせて販売することは、販売促進の手法の一つであり、主たる商品と従たる商品を同時に発送することで配送コストの削減が期待できる場合や主たる商品と従たる商品を組み合わせて利用することで顧客がより効果的に商品を利用できるようになる場合等が考えられ、販売者・顧客双方にとってメリットが生じる場合もある。

公正取引委員会も抱き合わせ販売が直ちに違法になるものとは考えておらず、独禁法上の不当性(講学上は、「公正競争阻害性」と呼ばれている)が認められる場合にはじめて違法となると考えている。

抱き合わせ販売における公正競争阻害性については、近時、

① 他者を排除する可能性がある点に着目して規制するという観点(他者排除型)と、

② 不要品を押し付ける点に着目して規制するという観点(不要品強要型)

の二つの観点があることを前提に検討するべきという見解が有力になっている注7。以下、具体的に解説する。

(1) 他者排除型について

流通GL本文では、抱き合わせ販売の公正競争阻害性について「ある商品(主たる商品)の市場における有力な事業者が、取引の相手方に対し、当該商品の供給に併せて他の商品(従たる商品)を購入させることによって、従たる商品の市場において市場閉鎖効果が生じる場合には、不公正な取引方法に該当し、違法となる」としており、他者排除型を中心とした解説がされている注8。

(a) 主たる商品における有力な事業者

流通GLでは、行為者が主たる商品の市場における有力な事業者(市場シェアが20%を超えるか否かが判断の目安になるとされている)に該当しない場合は、抱き合わせ販売は通常違法とはならないと考えられているので、市場シェアが20%以下の事業者や新規参入業者が抱き合わせ販売を行っても、通常は独禁法上問題となることはない注9。

(b) 従たる商品市場における市場閉鎖効果

市場閉鎖効果は、「新規参入者や既存の競争者にとって、代替的な取引先を容易に確保することができなくなり、事業活動に要する費用が引き上げられる、新規参入や新商品開発等の意欲が損なわれるといった、新規参入者や既存の競争者が排除される又はこれらの取引機会が減少するような状態をもたらすおそれが生じる場合」に認められる注10。

要するに、抱き合わせ販売が従たる商品の市場における競争者の事業活動を困難にするか否かが市場閉鎖効果の有無を判断する際の視点になると考えられる。

(2) 不要品強要型について

流通GLは、第1部第2、7の中の(注10)で、「抱き合わせ販売は、顧客の選択の自由を妨げるおそれがあり、価格、品質、サービスを中心とする能率競争の観点から、競争手段として不当である場合にも、不公正な取引方法に該当し、違法となる」と述べており、この記載は不要品強要型の抱き合わせ販売について述べたものだと考えられている。

不要品強要型の観点から実際に問題となった事例としては、当時、人気ゲームソフトであったドラゴンクエストⅣと他の不人気ゲームソフト(不要品)を組み合わせて販売し、不人気ソフトを購入しないとドラゴンクエストⅣが購入できないようにしていた行為に抱き合わせ販売が適用された藤田屋事件(公取委審判審決平成4年2月28日・審決集38巻41頁)が存在する。

なお、2024年9月25日にアメリカの大手半導体メーカー「ブロードコム」の日本法人である「VMware」がサーバーの仮想化技術に関するソフトウェアに不要なソフトウェアを組み合わせて販売する契約を締結した疑いがあること等を理由に公正取引委員会の立入検査を受けたという報道もあり、今後、不要品強要型の抱き合わせ販売を理由にした排除措置命令が出される可能性もある注11。

正当化事由

抱き合わせ販売について正当化事由が認められれば、公正競争阻害性は否定される。正当化事由は目的と手段の観点から検討され、特に、目的に合理性があるか否かや手段として他により競争制限的でない手段が存在しないかを含め相当性があるか否か、当該取り組みから生じる競争制限効果と競争促進効果を総合的に考慮して正当化事由の有無を検討することが一般的である。

正当化事由の存在が正面から認められたケースは多くはないが、たとえば、建築用資材メーカーが自己の販売する製品の安全性を確保するために、資材の購入者に自社の定期点検を義務付けた抱き合わせ販売行為について、正当化事由の観点等も考慮して違法とは判断しなかったと評価しうる相談事例も存在している注12。

事例紹介

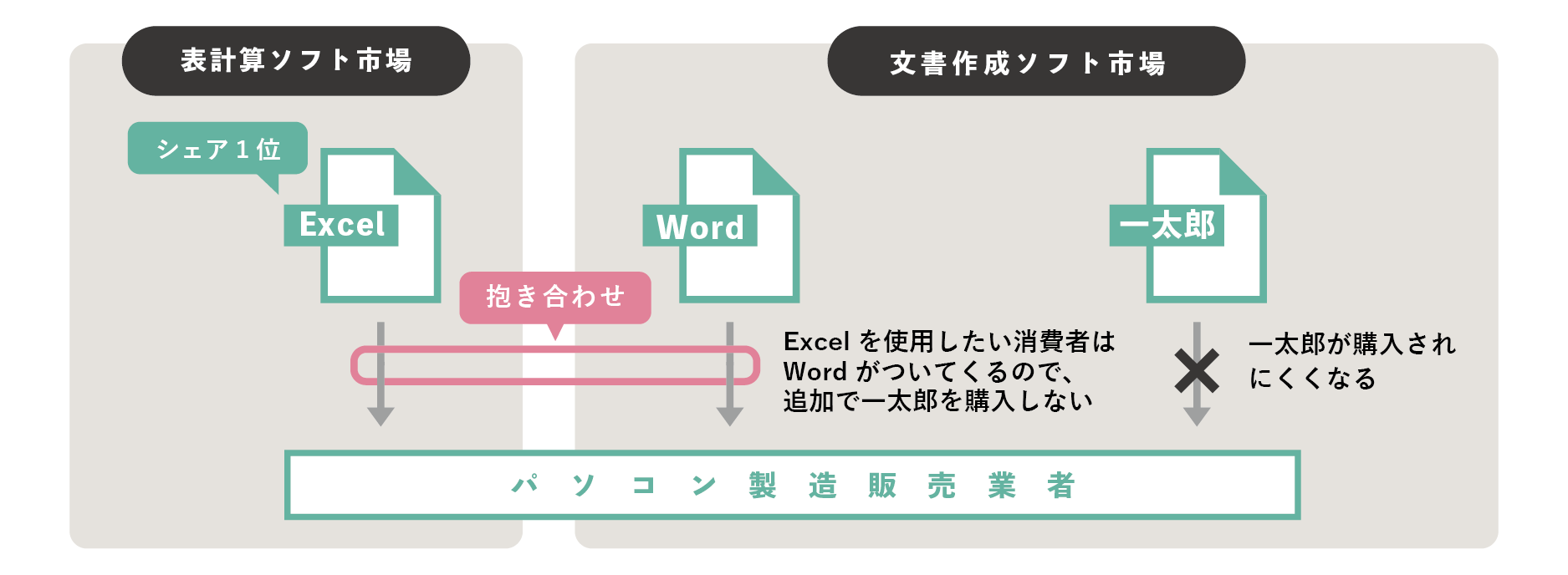

マイクロソフト抱き合わせ事件

上記で紹介した流通GLのガイドラインに沿った判断が行われたケースとして、マイクロソフト抱き合わせ事件(勧告審決平成10年12月14日・審決集45巻153頁)が存在する。

【事案の概要】

当時、マイクロソフトは、表計算ソフトの市場においては「Excel」で市場シェア1位だったが、文書作成ソフトの市場においては、「Word」がライバルソフトである「一太郎」よりも低いシェアしか有していなかった。そこで、マイクロソフトは、取引先であるパソコン製造販売業者に対して、「Excel」と「Word」を併せてパソコン本体に搭載して出荷する契約を締結させることで、パソコン製造販売業者が「Excel」と「一太郎」を組み合わせて搭載することを制限し、そのような行為に伴い、「Word」は、市場占拠率を拡大させ、文書作成ソフトの市場においてシェア1位となった。

公正取引委員会は、マイクロソフトの行為が、「Excel」に併せて「Word」を自己から購入させるものであり、抱き合わせ販売に当たるとして、排除措置を命じる勧告審決を行った。

マイクロソフト抱き合わせ事件では、主たる商品が表計算ソフト「Excel」であり、従たる商品が文書作成ソフト「Word」と考えられる。マイクロソフトは表計算ソフトの市場においてはシェア1位と有力な事業者としての地位にあった。マイクロソフトは、このような主たる商品市場における有力な事業者としての地位を背景に、「Excel」と「Word」を抱き合わせて販売し、従たる商品市場である文書作成ソフトの市場において競合するソフトであった「一太郎」を販売していた競争者の事業活動を困難にさせた点で、市場閉鎖効果があるとして公正競争阻害性を認定したものと考えられる。

なお、マイクロソフトは、「Word」のシェア拡大のために抱き合わせ販売を行っていたと認定されており、正当化事由が問題となるような事案ではなかったものと考えられる。

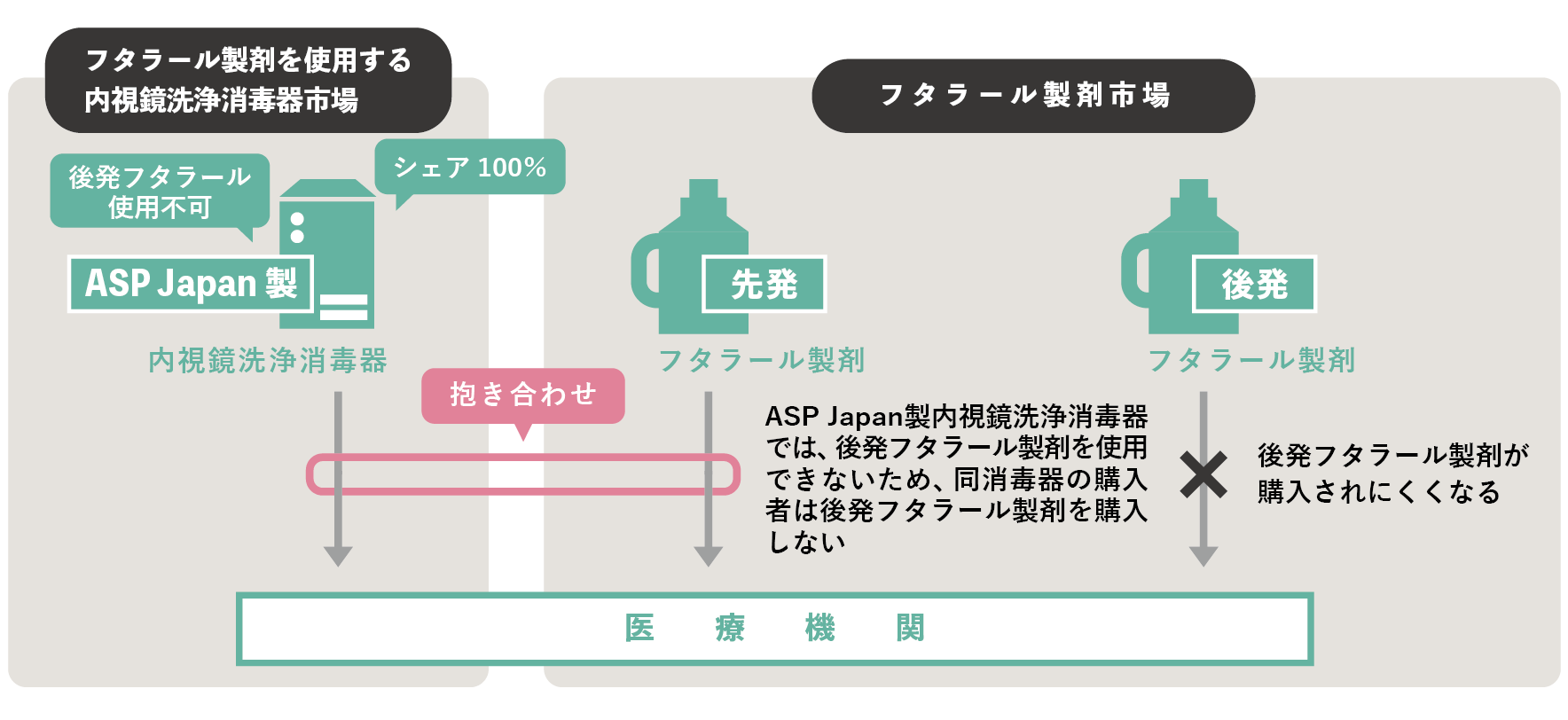

ASP Japan事件

令和6年7月26日に公正取引委員会がASP Japan合同会社に対して抱き合わせ販売を理由にした排除措置命令を行った注13。

【事案の概要】

ASP Japan合同会社(平成31年4月より前はジョンソン・エンド・ジョンソン)は、フタラール製剤を用いる内視鏡洗浄消毒器を国内で医療機関に対して独占的に販売する事業者で、当該内視鏡洗浄消毒器の使用に用いるフタラール製剤も販売している。平成26年10月以降は、フタラール製剤の特許権の消滅を受け、フタラール製剤の市場では、後発品のフタラール製剤(以下、「後発品」という)の製造販売が開始されている。

公正取引委員会の排除措置命令では、フタラール製剤を用いる従前の内視鏡洗浄消毒器は、ASP Japanが販売するフタラール製剤(以下、「先発品」という)だけでなく、後発品も使用可能だったが、ASP Japan(またはジョンソン・エンド・ジョンソン)は、後発品を使用できないようにする目的で、内視鏡洗浄消毒器の新機種にバーコードリーダーを取り付けるとともに、当該バーコードリーダーによって先発品の容器に貼付した二次元コードを読み取らなければ内視鏡洗浄消毒器の洗浄消毒機能が作動しないようにすることにし、平成29年3月頃以降、上記新機種の販売を行っていたとされている。

そのため、後発品を用いて新機種の内視鏡洗浄消毒器による内視鏡の洗浄消毒を行うことはできなくなった。公正取引委員会としては、後発品の製造販売事業者の事業活動を困難にさせた点で、市場閉鎖効果があるとして公正競争阻害性を認定したものと考えられる。

公正取引委員会は、このような行為は、フタラール製剤を用いる内視鏡洗浄消毒器と先発品の抱き合わせ販売に該当するとして、ASP Japanに対して排除措置命令を行った。

※ フタラール製剤を使用しない内視鏡洗浄消毒器もある模様。

ASP Japan事件では、主たる商品はフタラール製剤を使用する内視鏡洗浄消毒器であり、従たる商品は(フタラール製剤の)先発品と考えられる。

本件は、マイクロソフト抱き合わせ事件とは異なり、直接、主たる商品と従たる商品をセット販売していた事案ではないが、本件のように主たる商品を購入する顧客が、従たる商品について、自己以外の商品を選択することを困難にするような行為も取引の強制(「購入させ」)に該当する点に注意が必要である。

ASP Japan事件の排除措置命令書では、フタラール製剤を使用する内視鏡洗浄消毒器以外の内視鏡洗浄消毒器を含めた市場の状況に関しては認定がなく、医療機関は一度設置した内視鏡洗浄消毒器を一定期間使用し続ける傾向がある旨の認定はされているが、フタラール製剤を使用する内視鏡洗浄消毒器のみで主たる商品の市場が画定できるのか否かは論点となりうる点である。主たる商品の市場が(フタラール製剤を使用する内視鏡洗浄消毒器に限定されない)「内視鏡洗浄消毒器」という形で、より大きく画定された場合には、主たる商品の市場におけるフタラール製剤を使用する内視鏡洗浄消毒器の独占的な販売者が市場における有力な事業者とはいえなくなる可能性もある。

ただし、主たる商品の市場でフタラール製剤を使用する内視鏡洗浄消毒器が有力といえないとしても、フタラール製剤を使用する内視鏡洗浄消毒器で消毒を行うのに必要不可欠なフタラール製剤について後発品を使用できなくしている点で、競争者に対する取引妨害(一般指定14項)という抱き合わせ販売とは別の不公正な取引方法に該当する可能性は残る点には注意が必要である。

なお、排除措置命令書では、後発品を使用できなくさせる目的で抱き合わせ販売が行われた旨認定されている注14が、ASP Japanは、自身のホームページで「バーコードリーダーには、患者様の健康及び安全の確保など、正当かつ適法な合理性があります。エンドクレンズNeo(筆者注:フタラール製剤を用いた内視鏡洗浄消毒器)とディスオーパ消毒液0.55%(筆者注:フタラール製剤)は、消毒のため必要とされる水準を実現するために、一体的なシステムとして機能することが企図されています」と主張しており、2025年2月19日に排除措置命令への取消訴訟の提起をした旨を公表している注15。

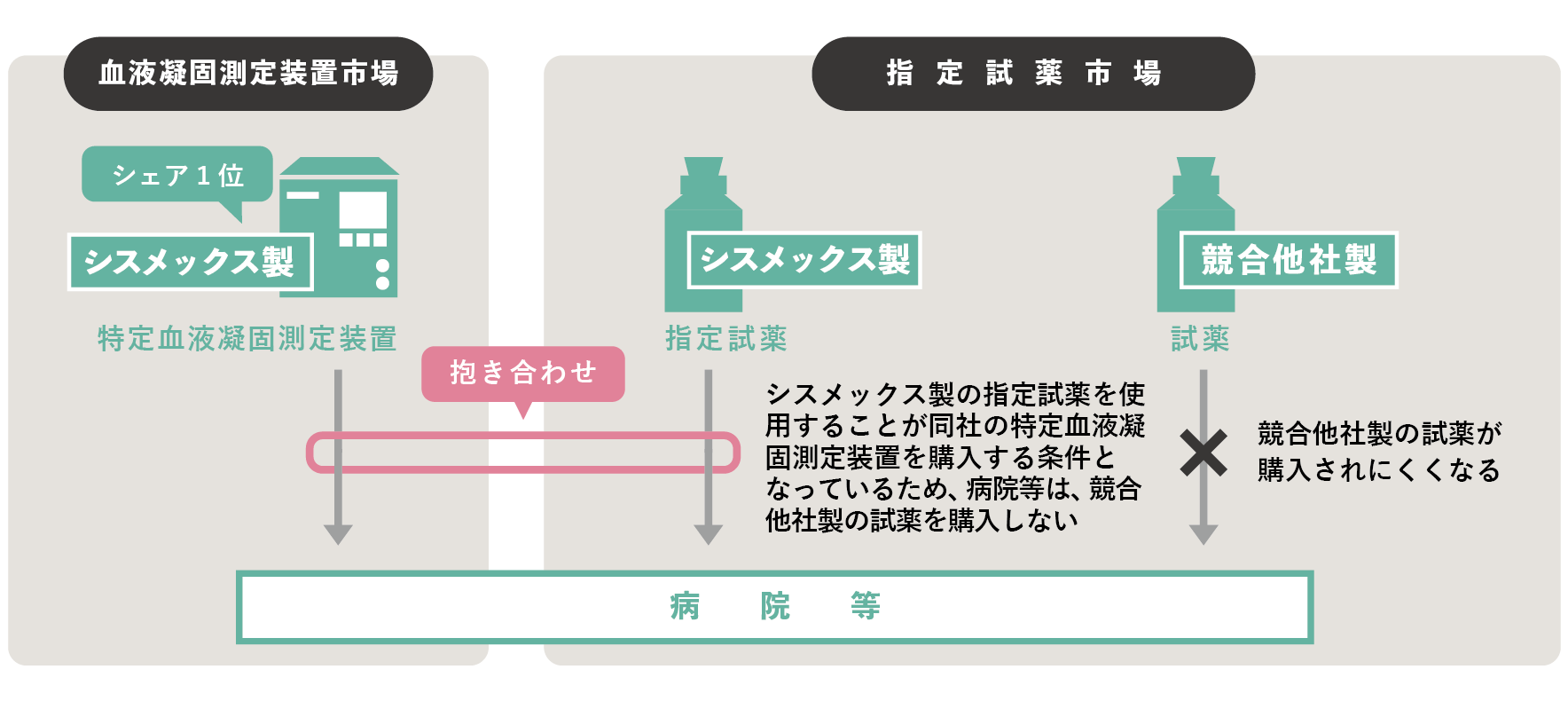

シスメックス事件

公正取引委員会は、令和7年2月13日、シスメックス株式会社から申請があった確約計画の認定を行った注16。

【事案の概要】

シスメックスは、血液凝固測定装置で全国第1位のシェアを有していた。血液凝固測定装置は、通常、当該装置の製造業者以外の事業者が製造する試薬も使用することが可能だった。

公正取引委員会の報道発表資料では、シスメックスは、特定の血液凝固測定装置シリーズ(以下、「特定血液凝固測定装置」という)を用いて、「Dダイマー」または「FDP」という血液中の成分を測定する際に用いる試薬に関して、他社製の試薬を使用できるにもかかわらず、特定血液凝固測定装置では自社が製造販売する指定試薬のみを使用させるものとすることを基本方針として定めて、病院等に対して、特定血液凝固測定装置を供給するにあたり、自社が製造販売する指定試薬のみを使用することを条件として、特定血液凝固測定装置の供給に併せて当該指定試薬を購入するようにさせていた疑いがあったと認定されている。

公正取引委員会の報道発表資料では、上記行為により、病院等の中には、これまで使用していたシスメックス製以外の試薬の購入を取りやめるなど、シスメックスが製造販売する指定試薬を購入することを余儀なくされたものもあるとされている。また、シスメックスが血液凝固測定装置の販売市場において有力な事業者であることを踏まえると、シスメックス製以外の試薬を販売する事業者が病院等との取引から排除される、または、シスメックス製以外の試薬を販売する事業者と病院等との取引機会が減少するような状態をもたらすおそれが生じ得るものと考えられるとされている。

シスメックスは、違反の疑いがある行為を取りやめたことを確認する旨等を取締役会において決議すること、再発防止のための措置を実施すること等を内容とする確約計画を申し出、公正取引委員会は独禁法上の認定要件に適合するとして認定をしている(これにより違反被疑事実への調査は終了している)。

この事案も、競争者の事業活動を困難にさせ、市場閉鎖効果が生じうるとして、抱き合わせ販売に該当する疑いを認定したものと考えられる。

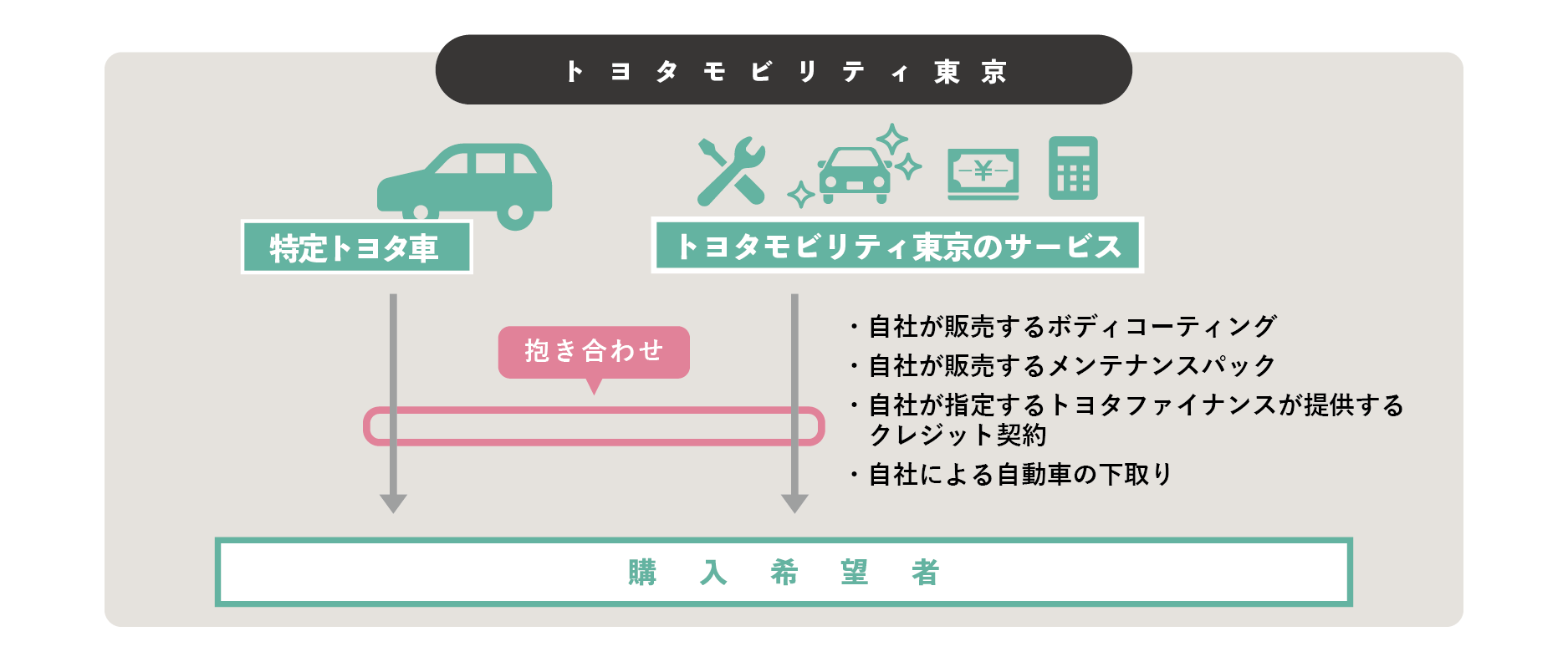

トヨタモビリティ東京事件

公正取引委員会は、2025年4月10日に、トヨタモビリティ東京に対し、抱き合わせ販売の規定に違反するおそれがある行為を行っていたとして警告を行った(「警告」は独禁法違反のおそれがある行為に対して行われる行政指導であり、公正取引委員会として独占禁止法違反までは認定したものではない)。

【事案の概要】

トヨタモビリティ東京は、自動車およびその関連商品の販売を行う事業者であるところ、遅くとも2023年6月頃から2024年11月頃までの間、トヨタ自動車製の自動車である「アルファード」「ヴェルファイア」または「ランドクルーザー」と称する自動車(以下、これらの自動車それぞれを「特定トヨタ車」という)の新車の購入を希望する者(以下、「購入希望者」という)に対し、不当に、特定トヨタ車の販売に併せて、①トヨタモビリティ東京が販売するボディコーティング、②メンテナンスパックの購入、③トヨタファイナンス株式会社とのクレジット契約の締結または④トヨタモビリティ東京による自動車の下取りを行わせていた疑いがある。

公正取引委員会は、本件の報道発表資料上は公正競争阻害性の考え方について詳細な記述を行っておらず、ASP Japan事件やシスメックス事件のような市場の競争に対する具体的影響の有無や程度をうかがわせるような記載は存在しない。

このような記載からは、公正取引委員会は、本件について上記で説明した①他者排除型の観点よりは、主として②不要品強要型の観点を重視して公正競争阻害性が生じるおそれがあると判断した可能性もある。

まとめ

以上、抱き合わせ販売の成立要件に関する基本的な考え方と公正取引委員会による行政処分の事例を紹介した。抱き合わせ販売にあたるかどうかを検討すべき事例は近時増えており、プリンターのトナーカートリッジを巡る民事訴訟の事例や、公正取引委員会が公表している相談事例集でも、参考になる事例がある。抱き合わせ販売は、競争に悪影響を与えない限り独禁法上問題なく実施できるが、市場をどの範囲で画定するべきかなど難しい問題もあり、実施する前に慎重に検討することが必要だろう。

- 公正取引委員会「排除型私的独占に係る独占禁止法上の指針」(令和2年12月25日最終改訂)17~18頁。[↩]

- 菅久修一編『独占禁止法(第5版)』(商事法務、2024年)174~175頁。[↩]

- 公正取引委員会「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」(平成29年6月16日最終改訂)」23頁。[↩]

- 公正取引委員会「排除型私的独占に係る独占禁止法上の指針」(令和2年12月25日最終改訂)17頁。[↩]

- 前掲注3)23頁。[↩]

- 根岸哲編『注釈独占禁止法』(有斐閣、2009年)433~444頁。単品でも販売されているが、セット販売の方が著しく有利な価格設定がされている等、取引条件の設定の仕方によっては、例外的に「取引するように強制する」に該当する場合もありうる点について(「バンドル・ディスカウントに関する独占禁止法上の論点」(公正取引委員会競争政策研究センターバンドル・ディスカウントに関する検討会、平成28年12月14日)11頁以下参照。[↩]

- 白石忠志『独占禁止法(第4版)』(有斐閣、2023年)432頁。[↩]

- 前掲注3)22頁。[↩]

- 前掲注3)8頁。[↩]

- 前掲注3)5頁。[↩]

- NHK NEWS「ブロードコム 日本法人に立ち入り 一方的に契約変更か 公取委」(2024年9月25日)。[↩]

- 公正取引委員会「独占禁止法に関する相談事例集(平成24年度)」(平成25年6月)事例1。[↩]

- 公正取引委員会「(令和6年7月26日)ASP Japan合同会社に対する排除措置命令について」。[↩]

- 命令書5~6頁は、抱き合わせ販売が行われた目的として、「ディスオーパの売上げを確保するために、旧型内視鏡洗浄消毒器から本件内視鏡洗浄消毒器への更新を積極的に推進することで、後発フタラール製剤を使用している医療機関に対して、使用する消毒剤を後発フタラール製剤からディスオーパに切り替えさせるとともに、後発フタラール製剤の使用を未然に防止するという方針を立てた」と認定している。[↩]

- ASP ジャパン合同会社「公正取引委員会からの排除措置命令に対する取消訴訟の提起等について」(2025年2月19日)。[↩]

- 公正取引委員会「(令和7年2月13日)シスメックス株式会社から申請があった確約計画の認定について」。[↩]

籔内 俊輔

弁護士法人北浜法律事務所東京事務所 パートナー弁護士

02年神戸大学大学院法学政治学研究科経済関係法専攻博士課程前期課程修了。03年弁護士登録。06~09年公正取引委員会事務総局審査局にて勤務。16~20年神戸大学大学院法学研究科法曹実務教授。任期付き公務員として公正取引委員会側で事件を担当した経験を生かして、主として、独占禁止法、景品表示法および下請法に関連する行政庁からの調査に対して企業の代理人としての対応や、社内調査の実施、M&A案件での届出手続支援、企業からの相談へアドバイス、コンプライアンス態勢整備支援や社内研修等を行う。

北浜法律事務所のプロフィールページはこちらから

加藤 駿征

弁護士法人北浜法律事務所東京事務所 アソシエイト弁護士

15年中央大学法科大学院修了。17年弁護士登録。24年University of Southern California Gould School of Law修了(LL.M.)。主として、独占禁止法、景品表示法および下請法に関連する企業からの相談に対するアドバイスやM&A関連業務を行う。

北浜法律事務所のプロフィールページはこちらから