はじめに

近年、太陽光発電事業の新規開発案件は停滞気味である一方で、既存の太陽光発電事業のM&A案件は依然として見受けられる。

通常、M&A案件において、法務デューデリジェンス(以下、「法務DD」という)では、組織・株式、資産・負債、業務・契約、許認可、労務、紛争といった項目について検討し、各項目における指摘事項を必要に応じて最終契約に反映するというプロセスを経る。太陽光発電事業に関するM&A案件でも法務DDにおいて確認する項目自体は、通常の法務DDと基本的には同じであるものの、太陽光発電事業は長期的なプロジェクトであるという特徴があるうえ、プロジェクトファイナンスが付されている案件も多く、法務DDの実施においては、特有の視点が必要である。

本稿では、太陽光発電事業のM&Aをするにあたり必要となる法務DD上の主な留意点について整理しつつ、それらを踏まえた最終契約作成の留意点についても補足する注1。なお、本稿は2025年4月2日時点の情報に基づいて執筆している。

組織・株式に関する点

スキーム

太陽光発電事業では、特別目的会社(SPC)を利用して、プロジェクトファイナンスが付されることが多く、その場合、通常、いわゆるKK/GKスキームもしくはTK-GKスキーム(またはこれらを応用したスキーム)がとられることになる(図表1および図表2には記載していないが、SPCは金融機関との間でローン契約を締結し、各プロジェクト関係者との間でプロジェクト関連契約を締結することになる)。

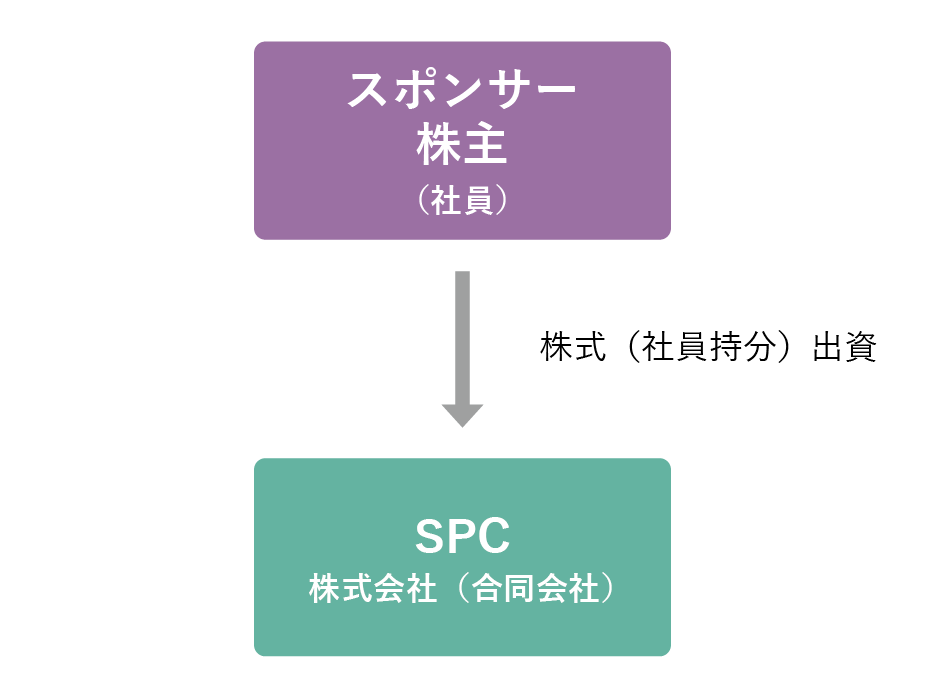

KK/GKスキームとは、株式会社(KK)または合同会社(GK)をプロジェクトのSPCとして利用するスキームである。この場合、スポンサーは、株式または社員持分の形式で出資を行い、株主または社員としてプロジェクトを運営することとなる。

図表1 KK/GKスキーム

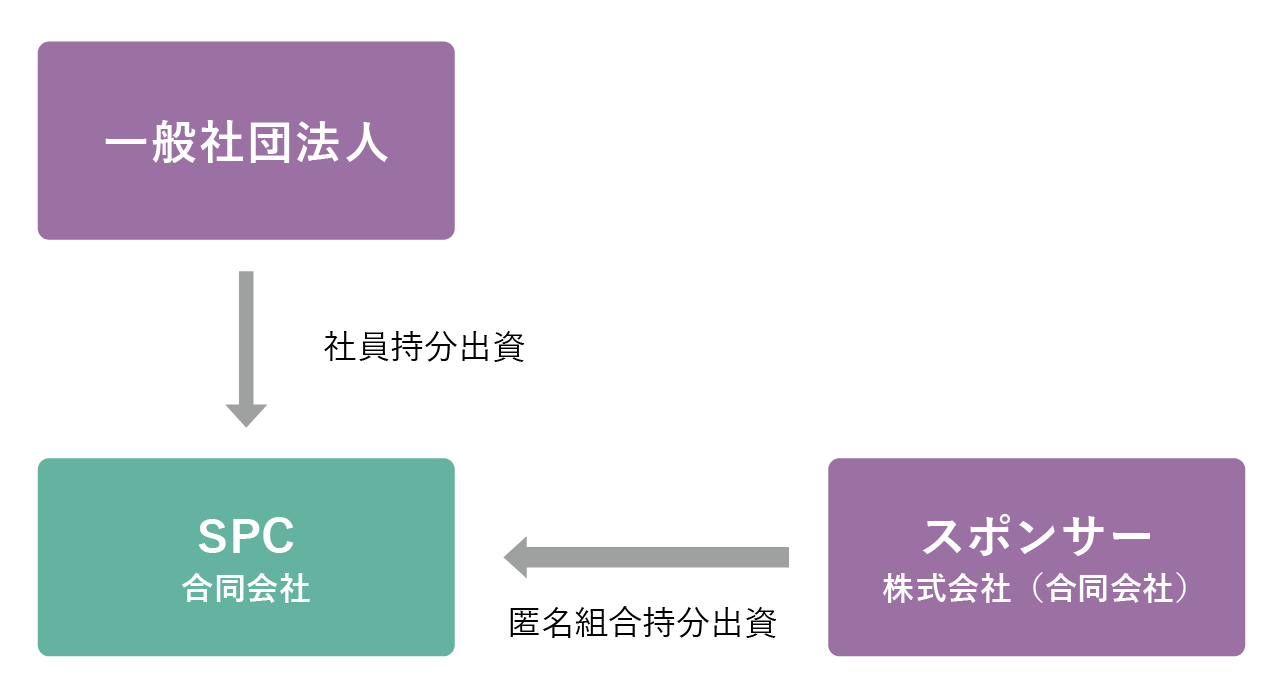

一方、TK-GKスキームの場合には、合同会社(GK)をSPCとして利用することになり、スポンサーは匿名組合(TK)出資の形式で出資しつつ、SPCの社員持分は一般社団法人が保有することになる注2。

図表2 TK-GKスキーム

M&Aにおける取引の形態としては、KK/GKスキームにおける株式・社員持分の取得、また、TK-GKスキームにおける匿名組合出資持分の取得が考えられる。もちろん、会社分割、事業譲渡といった手法がとられることもある。

合同会社

1.で述べたとおり、太陽光発電事業では、合同会社がSPCとして利用されることが多いので、法務DDや最終契約書のドラフトに際しては、合同会社の特徴を理解する必要がある。

まず、合同会社は株式会社と異なり、設置が義務づけられている機関が存在せず、株式会社と比較するとガバナンス設計の自由度が高い。また、株式会社では株主と取締役との間で所有と経営の分離が図られている一方、合同会社では、社員自らまたは定款で定めた業務執行社員が業務を執行する。会社法上、合同会社の社員総会の開催は求められていないので、必ずしも総会議事録が存在するわけではない。

合同会社の持分の譲渡にはほかの社員全員の承諾が必要で、業務を執行しない社員の持分は、業務執行社員の全員の承諾により譲渡可能である(会社法585条)。なお、これはスポンサーが複数になる場合の社員間契約書の作成の際に関わるものであるが、任意退社を定款で制限することができるものの、やむを得ない事由がある場合の退社については定款であっても制限できないとされている点(会社法606条)につき留意されたい。

匿名組合

匿名組合契約は、当事者の一方が匿名組合員として、相手方(営業者)の営業のために出資をし、その営業から生じる利益を分配する旨の契約である(商法535条)。匿名組合には、民法上の任意組合と異なり、図表3に挙げたような特徴がある。

図表3 任意組合と匿名組合の特徴の比較

| 任意組合 | 匿名組合 | |

| 出資 | 労務による出資も可 | 金銭その他財産による |

| 業務執行 | 組合員全員が関与する | 営業者のみが関与する |

| 財産 | 営業者に帰属 | 組合員間の合有 |

| 責任 | 無限責任 | 有限責任 |

TK-GKスキームで匿名組合出資持分を譲り受ける案件では、匿名組合員がSPCの経営にどの程度関与しているかによって匿名組合性が否認され、匿名組合員が無限責任を負ったり、課税上の弊害が生じたりするリスクがある注3。そのため、匿名組合契約の内容を確認しつつ、スキーム全体を慎重に検討することが求められる。

資産に関する留意点

事業用地の利用に係る契約

太陽光発電事業のプロジェクトは長期にわたるため、特に、Ⅴ1.で後述するFIT制度・FIP制度に係る期間(基本的に20年間)との関係で、事業用地の利用権がプロジェクトの期間を通じて確保されているかが(プロジェクトの観点からもファイナンスの観点からも)非常に重要となる。買主としては表明保証でも対応を求めることになるが、ここで注意が必要なのは、単にFIT制度・FIP制度に係る期間における利用権が確保されているだけでは十分ではなく、撤去期間も含めた形で、利用権が確保されていることを法務DDにおいて確認しなければならない(以下では、撤去期間も含めてプロジェクトの期間ということにする)。

事業用地を地上権設定契約または賃貸借契約に基づき確保している場合には、まず契約書と不動産登記簿を確認して所有者を特定することになる注4。もっとも、太陽光事業の事業用地は個人所有の土地が多いため相続により賃貸人等の地位が移転している場合も少なくはなく、登記簿上の所有者と実際の所有者と異なる可能性が否定できず、不動産登記簿による確認にも限界はあるので、買主としては表明保証で手当てをすることが重要となる。また、事業用地の所有権が個人の共有となっている場合、一部の者を代表者として地上権設定契約書または賃貸借契約書が締結されている場合も見られるが、この場合には適法かつ有効に代理権を授与されているかどうかについて質問し、開示資料等から確認することが望ましい。

事業用地の利用権がプロジェクトの期間を通じて確保されているかという点では、改正民法の施行日(2020年4月1日)より前に締結された賃貸借契約の場合、民法上、上限期間の制限があったことにも留意する必要がある。すなわち、一般に太陽光発電設備は建物に該当しないため、借地借家法の適用がないところ、改正前民法604条では、賃貸借の存続期間は20年を超えることができないとされていたため、賃貸借契約の契約の文言上はプロジェクト期間を確保されているように見えても、改正前民法の適用があり、実際には確保されていないということになっていないか、念のため確認が必要である。

また、地上権設定契約書または賃貸借契約書の、地上権設定者または賃貸人からの解除事由が、通常の場合と比較して広範になっていないかについても、各契約書を確認して検討する必要がある。なお、この点に関連して、賃貸人が地方公共団体の場合には、公用または公共用に供するため必要を生じたときには解除が可能である点につき留意されたい(地方自治法238条の5第4項参照)。

農地

一般論として、太陽光発電事業に適した土地は農地としても適していることが少なくない。仮に農地である場合には、農業以外の目的で使用・賃貸・譲渡することにつき転用許可が必要となるので、地目が農地でないかを不動産登記簿によって確認することとなるだろう注5。もっとも、農地か否かは現況によって判断されるため、不動産登記簿の地目が農地でないからといって、実際の用地が農地ではない、ということにはならない。したがって、買主としては、必要に応じて表明保証でも手当てすることが望ましい。

占用許可

太陽光発電所から電力連系点までを結ぶ送電ルートに道路、河川等の公用地が含まれる場合には、道路法または河川法に基づく占用許可が取得できているかも問題となる。もっとも、占用許可の占用期間は10年以内であるため、プロジェクト期間を通した権利の確保をすることはできない注6。法務DDにおいては、プロジェクト期間を通した権利を法的には確保できていないとしても、自治体との間でどのような交渉がなされているかについて、質問を行うことにより確認することが考えられる。

保険

法務DDでは、建設期間中・運営期間中について、それぞれ必要な保険の付保状況を確認することになる。地震・津波・噴火等の災害については、特約によりカバーされているか否か、または地震デリバティブ等が利用されているか否かにつき確認することが考えられる。もっとも、法務DDでの確認は限界もあるので、買主としては、適切な保険が付されていることについて、必要に応じて表明保証で手当てを求めることも検討すべきであろう。

業務・契約に関する留意点

総論

プロジェクトに関連する各契約が有効に継続することは太陽光発電事業を継続的に進めていくうえで非常に重要であるため、各契約に関して広範な解除事由等含まれていないか、また、M&A取引を行うことに伴い解除されるおそれがある契約がないかにつき、契約書の内容を確認する必要がある。買主としては、プロジェクト関連契約の有効性に関する表明保証を求めることになるが、通常のM&Aのように重要な契約についてのみ表明保証させた場合には、一部のプロジェクト契約が重要な契約に含まれない、と解釈されてしまう危険性がある(少なくとも、含まれることに疑義が生じないようにする必要がある)。買主としては、プロジェクト関連契約の定義を置いたうえで、開示を受けたプロジェクト関連契約について、例示列挙することを求めることになるだろう。

電力受給契約については、キャッシュフローが安定しているかという観点でもその内容を確認することになる。また、プロジェクトのSPCは業務をほかの会社に委託しているので、O&M契約(保守管理業務委託契約)やAM契約(アセットマネジメント契約)については、業務の委託内容が網羅されているかどうかも確認することになる注7。

プロジェクトファイナンスに特有な規定

M&A取引の対象となるSPCにプロジェクトファイナンスが付されている場合には、倒産隔離注8の観点で、各契約に関して、プロジェクトファイナンス組成に伴って必要な条項が見られる点につき、留意されたい。主たるものを挙げると、SPCが負担する債務の引当財産をSPCの保有資産に限定する旨の責任財産限定特約があり、これは弁済期の到来した債権の額が責任財産の額を超過した場合には債権者が超過した部分の債権を放棄するという内容のものである。また、SPCに対して倒産手続の開始申立てを行わない旨の倒産不申立特約や、相殺による資金回収を禁止する旨の相殺禁止条項が設けられる。担保設定への事前承諾や、対抗要件具備に協力する旨の規定も置かれることになる。

M&A取引に伴い、プロジェクトファイナンスを新たに組成する場合には、上記のような規定が含まれていることが非常に重要となる。そのため、これらの条項が各契約に含まれていることを、法務DDにおいてしっかりと確認する必要がある。

電気主任技術者への委託契約

許認可に関わる点でもあるが、出力50kW以上の太陽光発電設備は、電気事業法上の事業用電気工作物に該当し、その設置者は、当該工作物の工事、維持および運用に関する保安の監督をさせるため、主任技術者を選任し、経済産業大臣に届出義務(電気事業法43条1項、3項)がある。特に、二つ以上の事業場・設備の主任技術者を兼任する場合には、経済産業大臣の承認が必要とされている(同法施行規則52条4項)ため、この場合に適切に処理がなされているかについては、必要に応じて確認する必要がある。

許認可・環境に関する留意点

買取価格・期間

許認可については、開示資料から、事業計画認定等に関する資料や電力受給契約の内容を確認し、認定の内容(「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下、「再エネ特措法」という)」上のFIT(Feed-in Tariff)制度、FIP(Feed-in Premium)制度)、買取価格・期間等が想定する内容となっているかについて検討することが重要である注9。

FIT制度とは、再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度である。一方、FIP制度は、2022年4月から開始されているもので、FIT制度と異なり一定期間の買い取りの保証はなされず、「基準価格(FIP価格)」と「参照価格」が定められている。

もっとも、買取価格・期間等に関しては、開示されていない通知や行政指導がある可能性も抽象的には否定できず、開示資料からの確認には限界があるため、買主としては、特定の買取価格・期間等であることを最終契約書のクロージングの前提条件としたり、表明保証での手当てを求めたりすることが考えられる。さらに、買主としては、買取価格・期間等に影響を及ぼす通知や行政指導がなされていないことをあわせて表明保証をさせることも検討に値するだろう。

発電設備の廃棄等費用の積立制度

2022年4月1日に施行された再エネ特措法改正に基づき、発電設備の廃棄等費用の積立制度が導入された。具体的には、10kWh以上のすべての太陽光発電設備の認定案件を対象として、原則として調達期間終了前10年間、廃棄等費用の積立が義務づけられる。積立の方式は原則として外部積立であり(電力広域的運営推進機関に対する源泉徴収)、内部積立は極めて厳格な要件の下で例外的とされている(再エネ特措法15条の11、9条3項、9条4項1号、7号、同施行規則4条の3、5条8号の2、6条の2参照)。買主としては、要件充足を開示資料から確認する必要性があるが、開示資料からの確認には限界があるため、表明保証での手当てを求めることが考えられる。

住民説明会

地域住民とトラブルになる事案が全国各地で相次いだことを踏まえて、2024年4月より、再エネ特措法に基づき、一定の案件につき、以下の場合には、住民向けの説明会が必要となった。なお、その対応の詳細は、本連載第7回で整理する予定であるので、今回は概略のみ説明する。

住民向けの説明会が必要な場合

・ 事業譲渡、合併または会社分割等を原因として認定事業者を変更する場合

・ 認定事業者の密接関係者を変更する場合

「密接関係者」とは、以下の者をいうとされている。

① 認定事業者に対する議決権の過半数を保有する株主(認定事業者が株式会社の場合)

② 認定事業者の社員(認定事業者が持分会社の場合)

③ 認定事業者に対する匿名組合出資のうち、その過半数の出資持分を保有する出資者

④ 上記①~③の者の親会社(財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則8条3項に規定する親会社をいう)

説明会等の実施は、変更認定申請の3か月前までのタイミングで行うことが必要なので、この点につきM&Aのスケジュールを考慮する必要があることに加え、買主としては、スケジュールに応じて、説明会の開催等をクロージングの前提条件とすることになることを検討すべきである。また、たとえば、50kW未満の低圧案件については、周辺地域等に影響を及ぼす可能性が高いエリアにおいてのみ住民説明会が必要であるところ、かかる要件に該当するかにつき買主側の確認には限界があるので、買主としては表明保証で対応することも考えられる。

また、売主自身が2024年4月以降にSPC等を譲り受けている場合には、当該時点において必要な対応がなされていたかどうかにつき、法務DDにおいて確認することが必要になる。

環境関連法規

太陽光発電事業を行うのに必要な許認可は、発電事業に係る届出、事業計画認定の取得といったものであるが、M&Aの対象となるようなメガソーラーについては、通常、森林法の開発許可や環境アセスメントのような環境関連の法規についても問題となりうる。もっとも、特に環境アセスメントについては、自治体レベルの規制も多く、また各地域固有の条例がある場合もあるため、法務DDによる確認には限界もあり、法令等の遵守に関する表明保証を行わせることが買主としては重要となる。

紛争に関する留意点

Ⅴ3.で記載した住民説明会が義務づけられたことからもわかるように、太陽光発電事業の関係でよく問題となる紛争は、周辺住民とのトラブルである。

2024年3月に総務省が発表した「太陽光発電設備等の導入に関する調査結果(概要)」によると、「調査対象市町村の2割弱で、未解決のトラブル等があると回答」されているとのことである注10。実際、泥水が流出したことで、地方自治体の市民向けの特設ページが設けられた例も存在する。

買主としては、周辺住民との紛争の有無や、紛争がある場合には交渉状況等について質問をし、関連する開示資料を求め、最終契約書においても紛争に関する表明保証を求めることになるだろう。

→この連載を「まとめて読む」

- 本稿では、ローン契約や担保契約に関する留意点については割愛する。[↩]

- 伝統的には、不動産投資でよく見られているストラクチャーである。[↩]

- もっとも、一般論として、一定の事項について匿名組合員に承諾権を付与すること自体で匿名組合性が否定されるわけではないと考えられている。[↩]

- 通常の法務DDにおいては、必ずしも、対象会社が地上権または賃借権を有する不動産の不動産登記簿まで確認しないことも少なくはないが、太陽光発電事業に関しては事業用地の重要性に鑑み、地上権または賃借権を有する不動産の不動産登記簿を確認することも多い。[↩]

- 農地法に基づく一時転用許可を得て営農型太陽光発電を行う場合もある。[↩]

- もっとも、道路法に基づく占用許可については、占用期間が満了し期間更新の申請があった場合には、当該占用を継続させることが適当ではない特別の理由がない限り、これを許可すべきであって、その範囲で道路管理者の裁量が拘束されるものと解されている(道路法令研究会『改訂6版 道路法解説』(大成出版社、2023)294頁)。河川法に基づく占用許可についても、同じことが当てはまるだろう。[↩]

- これらのほか、特に稼働前の案件では、EPC契約の内容の確認も重要ではあるが、本稿では割愛する。[↩]

- 必ずしも明確な定義はないが、一般的には、SPCがオリジネーターやスポンサー等が倒産した場合の影響を受ける可能性、および、SPCの倒産手続が開始される可能性を、一定程度まで軽減させることをいう。[↩]

- 事業計画における設備所在地の記載が網羅されているかについても確認することになる。[↩]

- 総務省「太陽光発電設備等の導入に関する調査結果(概要)」(令和6年3月26日)(最終閲覧:2025年4月2日)。[↩]

土岐 俊太

弁護士法人大江橋法律事務所 パートナー弁護士・ニューヨーク州弁護士

12年京都大学法学部卒業。14年京都大学法科大学院修了。16~18年森・濱田松本法律事務所。22年Georgetown University Law Center修了(LL.M., Certificate in Securities & Financial Law)。22~23年Morgan, Lewis & Bockius LLP(New York)。24年Heussen (Amsterdam)にて実務研修。24年Utrecht University School of Law修了(Master of Law and Sustainability in Europe)。主な取扱分野は、エネルギー、M&A、サステナビリティ、環境法、紛争解決等。

弁護士法人大江橋法律事務所のプロフィールページはこちらから