はじめに

近年、カスタマーハラスメント(カスハラ)の問題が深刻化し、多くの企業がその対応に苦慮しています。顧客からの不当な要求や暴言、過度なクレームへの対応が従業員の負担を増大させ、ひいては企業の生産性やサービス品質の低下を招いています。

カスハラを防止し、従業員が安心して働ける職場環境を確保することは、企業の持続的な成長において必要不可欠であり、このことは既に社会的なコンセンサスを得ているものと思います。

このような状況を受け、東京都では、2025年4月1日より「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」(以下、「東京都カスハラ防止条例」といいます)が施行されることになりました。

そこで、本記事では、東京都カスハラ防止条例の施行により、企業に求められる具体的なカスハラ対策について解説していきたいと思います。

なお、本稿は先日開催したセミナーから要点をピックアップしたものです。より詳細な内容に関しては、ぜひこちらのセミナー動画をご覧ください。

カスタマーハラスメントの現状

カスハラとは

カスハラとは、その言葉のとおり、カスタマー(顧客)からのハラスメントの総称をいいます。東京都カスハラ防止条例は、これを「顧客等から就業者に対し、その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、就業環境を害するもの」と定義づけています。

カスハラとされる代表的なケースは、以下のとおりです。

・ 身体的な攻撃:物を投げる、唾を吐く、殴打する、足蹴りを行う

・ 精神的な攻撃:危害を加えるような言動を行う、大声で責め立て金銭要求する

・ 威圧的な言動:にらむ、話しながら物をたたく、揚げ足をとって責め立てる

・ 土下座の要求:謝罪のために土下座させる

・ 執拗な言動 :長時間にわたる叱責、複数回の電話による要求

こうした行為は、単なるクレームの範疇を超えており、企業には、従業員を守るための適切な対応を講じることが求められます。

カスハラの判断基準

実際にカスハラか否かを一義的に判断することは容易ではありませんが、これを見極める視点として、以下の二つの要素が重要です(参考:厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」)。

① 顧客からの要求内容の妥当性(要求自体が妥当かどうか)

② その要求を実現するための手段の相当性(仮に内容が妥当であるとしてもそれを実現するための手段・態様が相当かどうか)

<上記二つの要素からカスハラに該当すると考えられる事例>

・ “土下座しろ”、との要求(要求内容に妥当性なし)

・ 購入した商品に初期不良があったために交換等を求めた際(要求内容自体は妥当)、“店員を怒鳴る”、“多額の金銭を要求する”(要求内容を実現するための手段が不相当)

これらの二つの視点を参考に、企業はカスハラか否かを判断し(後述する「拒否すべき一線」を明確化し)、従業員がカスハラに屈しないよう、環境を整備することが必要です。

東京都カスハラ防止条例の概要

東京都は、カスハラ問題の深刻化を受け、2024年10月11日、「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」を制定しました。本条例は、2025年4月1日から施行されており、東京都内に本社や支店等(事務所・事業所)のある企業に対して適用されます。

東京都カスハラ条例の施行により、企業にはカスハラ防止に向けた具体的な施策の実施が求められ、より実効性のある対応が必要になります。具体的に、条例が定める重要なポイントを整理すると、以下のとおりです。

カスタマーハラスメントの禁止(4条)

東京都カスハラ防止条例では、何人も、あらゆる場面でカスハラを行ってはならないことが明記されており、カスハラの禁止が明確化されています。

これは、東京都が、「誰もがいついかなる方法においてもカスハラをしてはならない」との基本姿勢を示すものであり、働く人々の安全と健康を守るためにはカスハラ禁止が必要不可欠であるという、社会全体に対するメッセージが込められています。

事業者の責務(9条)

企業には、カスハラ防止に主体的かつ積極的に取り組むと同時に、従業員がカスハラを受けた際には速やかに安全を確保し、適切な対応策を講じることが求められます。

これは、企業が、カスハラを漫然と放置するのではなく、個別のケースに応じた効果的な対策を講じるとともに、従業員が被害を受けることのないようカスハラ対策に積極的に取り組む必要があることを意味しています。

事業者による措置等(14条)

企業には、カスハラ防止に向けた必要な体制の整備、カスハラを受けた従業員への配慮、カスハラ防止のための手引の作成等、カスハラ防止に向けた具体的な措置を講ずることが求められます。

これは、従業員の負担を軽減し企業全体でカスハラに対して適切な対応ができるよう、カスハラ対策の基本方針を明確にするとともに、相談窓口の設置や対応マニュアルの作成等、カスハラ防止に向けた具体的な対策を講じる必要があることを意味しています。

企業に求められる具体的な対応策

東京都カスハラ防止条例の施行を受けて、企業にはカスハラ防止のための具体的な対応策を講じることが求められています(特に上記Ⅲ3.参照)。

では、同条例の施行により、企業においてはどのような対応が求められるのでしょうか。以下では、重要なポイントに絞って解説していきます。

「カスタマーハラスメントを許さない」企業姿勢の明確化

企業として、社内外に対し「カスタマーハラスメントは許さない」というメッセージを明確に打ち出すことが重要です。具体的には、カスタマーハラスメント基本方針といった顧客向けの行動指針を策定し、社内研修の実施を通じてこれを社内に浸透させるとともに、社外(顧客向け)にも発信していくことが考えられます。

企業としての基本方針・基本姿勢を明確にすることで、従業員を守る環境を整えます。

拒否すべき一線の明確化

カスハラ対策では、従業員がどこまでは対応を行い、どこからは拒否すべきかを明確にすることが重要です。具体的には、1.で策定した行動指針を基に、「拒否すべき一線」を具体的に定めたカスハラ対応マニュアルを作成し、これを従業員に周知することが考えられます。

企業において拒否すべき一線を明確にすることで、カスハラが発生した場合、現場担当者において迷わずに適切な対応ができる環境を整えます。なお、マニュアル作成時においては、以下の三つのポイントを意識することが重要です。

① 解釈不要なルールとすること

「金銭要求には応じない」「クレーム電話が15分以上続いた場合は切っても構わない」等、現場での解釈が不要なルールにすることです。

② 対応方法まで明示すること

カスハラが発生した際、担当者を変える、対応場所を変える、時間を置いてから対応するなど、対応する(拒否する)方法まで明示することです。

③ エスカレーションルールを明確にすること

現場の担当者が対応の判断に迷った際に、どのようなフローで報告・対応すべきかを明確にすることです。

このような具体的なマニュアルを整備することで、個々の従業員はカスハラに毅然として対応することができます。

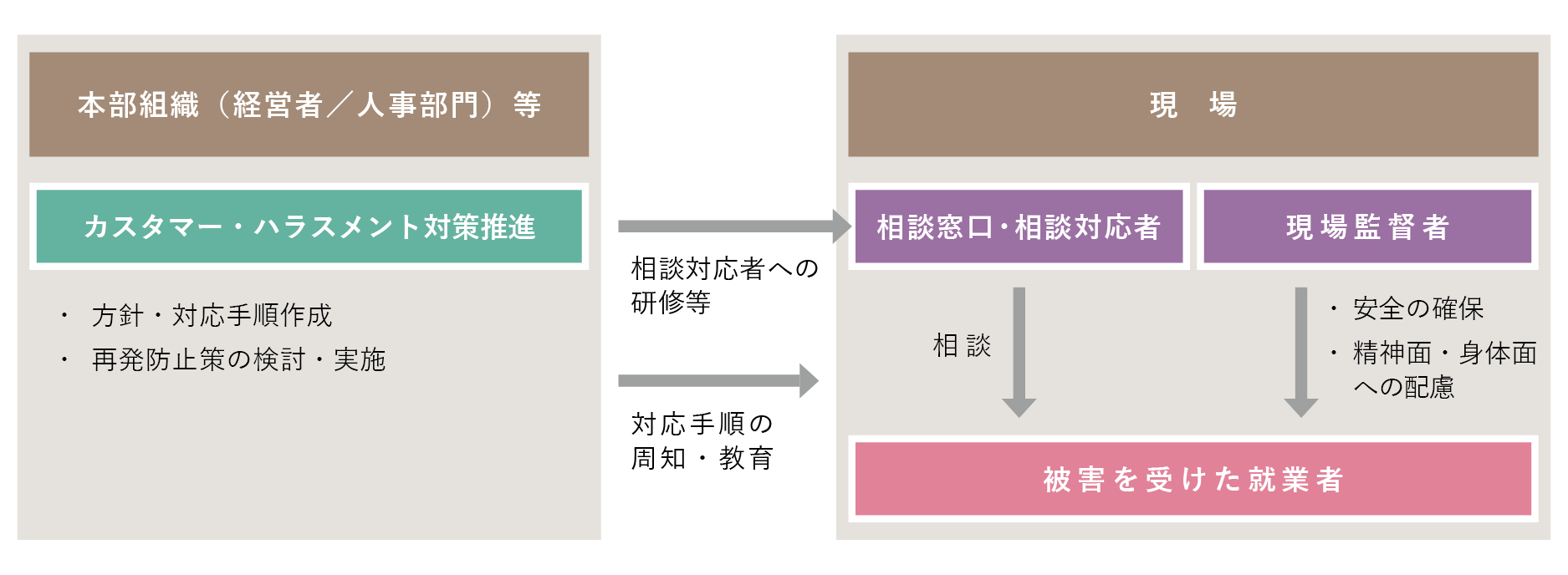

相談窓口の設置と支援体制の強化

カスハラと対峙するのは現場(フロント)の従業員です。企業としての基本姿勢を示し、拒否すべき一線を明確にしても、一人で対応することには限界があります。

そのため、企業として、従業員が安心して対応できるよう、支援体制を整備することが重要です。具体的には、以下の図表1のように、現場の担当者が、本部組織や現場内の相談窓口・現場監督者と連携した体制を取ることが考えられます。

図表1 企業内における支援体制

図表1 企業内における支援体制

東京都「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)」24頁の図表を基に作成。

企業として支援体制を整備することで、従業員の負担を軽減し、安心して業務に取り組むことができる環境を整えることができます。このことは、結果として企業全体の生産性向上やサービス品質の向上にもつながります。

企業の未来を守るために

カスハラを放置すると、従業員のモチベーション低下や離職率の上昇を招き、結果として企業の生産性やサービス品質にも深刻な影響を与えかねません。

東京都カスタマー・ハラスメント防止条例の施行を契機に、企業は具体的かつ実効性のあるカスハラ対策を推進することが求められています。

企業にとって、従業員が安心して働ける環境の整備は不可欠です。顧客に対してより良いサービスを提供し、企業の持続的成長を実現するためにも、カスハラ対策の強化は避けて通れません。今こそ、企業としてカスハラを許さないという毅然とした姿勢を示し、具体的な対応策を講じることで、すべての従業員が安心して業務に従事できる環境を構築することが必要です。

西野 肇

早川・村木経営法律事務所 パートナー弁護士・社会保険労務士

神戸大学法科大学院修了後、18年弁護士登録。シャープ株式会社、株式会社リクルートスタッフィングを経て、20年早川経営法律事務所(現 早川・村木経営法律事務所)入所。上場企業に対するコーポレートガバナンス・リスクマネジメントのコンサルティングおよびベンチャー企業に対する支援等を中心として業務を行うほか、企業の人事労務支援にも注力している。

早川・村木経営法律事務所のHPはこちら