契約(contract)とは何か

「契約(contract)とは何か」というタイトルを見ただけで読む気力が失われるかもしれないが、やはり、この点の理解を疎かにしては米国契約法の“奥行き”に迫ることができないので、僅かばかりの解説を行いたい。以下、コモンローとUCCにおける定義について述べる。

コモンローの定義

まず、リステイトメントは、契約(contract)を次のように定義している注1。

A contract is a promise or a set of promises for the breach of which the law gives a remedy, or the performance of which the law in some way recognizes as a duty.

(契約とは、1個または1組の約束であって、かつ、法がその違反に対して救済を与えるもの、または、法がその履行を何らかの方法において義務として認めるものをいう)

つまり、コモンローにおける契約とは、法的拘束力(enforceable)注2が認められる約束(promise)を意味している。ここで、リステイトメントは、「約束(promise)」についても、次のような定義を置いている注3。

A promise is a manifestation of intention to act or refrain from acting in a specified way, so made as to justify a promisee in understanding that a commitment has been made.

(約束とは、特定された方法で、ある行為をし、または、ある行為を差し控える意思表示であり、かつ、受約者注4の側において(諾約者注5の)言質が与えられたと理解することが正当化されるものをいう)

難解な言い回しであるが注6、少し平易に表現すれば、約束とは、作為または不作為に関する意思表示であって、かつ、そのような意思表示がなされたことの証左となる言動を一方当事者(受約者)が相手方当事者(諾約者)から得たと理解することが正当化されるものである。ここで、誤解されがちなのは、「理解(understanding)」という表現を使用しているからといって、単に一方当事者(受約者)が相手方当事者(諾約者)の言動から作為または不作為に関する意思表示を得たと認識したというだけでは足りず、約束がなされたと判断されるためには、そのような認識が正当化されるような客観的状況が存在しなければならないという点である。このような認識正当化のための客観的状況の必要性という観点は、特に契約の成立要件の一個である「相互同意(mutual assent)」において具体的に現れてくる。

ちなみに、リステイトメントは、契約に類似した概念である「合意(agreement)」について、次のような定義を置き、契約の概念と区別している注7。

An agreement is a manifestation of mutual assent on the pad of two or more persons.

(合意とは、2人以上の当事者間における相互同意の表明をいう)

「同意(assent)」という言葉自体は「合意(agreement)」の同義語であり、この定義には若干のタウトロジーの響きがあるが、リステイトメントがここで重要視しているのは、合意(agreement)とは、あくまで同意(assent)が相互的(mutual)でなければならないという点である。(「合意」という概念自体がそもそも相互的な同意を指すものではないかとも思われるので、この説明自体もいまだ堂々巡りの感を脱し切れていないかもしれないが、)リステイトメントとしては、合意が一方的なものではあってはならないこと、すなわち、両当事者が合意に至るまでのプロセス(申込み(offer)と承諾(acceptance))が適切に踏まれるべきことを強調する趣旨で、「相互同意(mutual assent)」という用語を使用したものと考えられる。したがって、コモンローの理論的文脈においては、agreement = mutual assentと捉えておけば十分であり(実際、本連載でもこれらの用語は相互に互換可能な概念として取り扱うこととする)、「相互同意(mutual assent)」は契約の成立要件の一個として扱われているので、契約の成立には合意(agreement)が必要と言っても誤りではない(実際、実務で「相互同意(mutual assent)」という用語が使用されることは滅多にない)。更に言えば、リステイトメントが、契約(contract)とは別に合意(agreement)の定義を置いているのは、下記Ⅱで述べるとおり、契約(contract)の成立には相互同意・合意(mutual assent:agreement)に加えて約因(consideration)も必要とされているため、相互同意・同意とはあくまで契約の成立要件の一個に過ぎないこと、そして、コモンローにおいて契約の成立を決定づけるのは「約因(consideration)」であることを裏から表現しているとも捉えることが可能である。

なお、米国の契約実務(コモンローに基づく場合だけでなく、次に述べるUCCに基づく場合も含む)では、あえて「contract」と呼ばずに「agreement」と言う場合には、以上のようなリステイトメント上での用語法によらずに、前者を「抽象的な意味での契約そのもの」、後者を「契約の内容を書き記した書面(契約書)」を指す趣旨の場合が多い。

UCCの定義-UCCの適用範囲の解説とともに-

本連載第1回で述べたとおり、UCCは、日本法でいうところの動産(物品)を主に対象としており、また、商人だけでなく一般の人々が主体となる契約にも適用される。特に、「物品の売買(Sale of Goods)に関する契約(contract)」については、UCC第2編が適用され注8、コモンローとの間に抵触がある場合には、同編が優先して適用される(同編が定めていない点に関しては、原則どおり、コモンローが適用される)。

UCC第2編にいう物品(Goods)とは、売買契約の目的物として特定された時点において移動可能(moveable)な動産全般を指す(ただし、金銭、投資証券(investment securities)、および、債権(things in action)は含まれないと明示的に規定されている)。このような定義から、必然的に、不動産やサービスも物品には含まれないため、不動産が関係する契約やサービスの提供を目的とする契約、労働契約、ライセンス契約には同編は適用されない。他方で、動物の胎児、生育中の作物、および、不動産に付属しているものの売主によって分離される動産については、一見移動可能性がなさそうではあるが、物品に含むものとされている(いずれも、一定の処理を施したり、時期が到来したりすれば、移動可能となるものであり、そのように移動可能となる以前の時点において独立した目的物として契約対象とする必要があるためと考えられる)注9。なお、1個の契約において、たとえば、物品の売買とサービスの提供の両方が含まれる場合(いわゆる混合契約の場合)には、基本的には、どちらの目的が主たるものであるかによって、コモンローが適用されるか、UCC第2編が適用されるかが決定される。

次に、UCC第2編にいう売買(Sale)とは、売主から買主に対して、対価と引き換えに、対象物の権原(title)を移転することを意味し、現在におけるものだけでなく、将来における権原の移転を内容とする場合も含む注10。ちなみに、ソフトウェアを記録したハードディスクやCD-ROM、DVD等、情報が化体した物品に関する売買契約について同編が適用されるかどうかは、それが本質的にはライセンス契約なのではないかという見方もあることからよく争われるところであり、裁判所によって、見解が異なっている注11。

では、UCC第2編が「物品の売買(Sale of Goods)に関する契約(contract)」に適用されることが把握できたところで、肝心の契約(contract)の定義がどうなっているかと言えば、同編ではなく総論規定である第1編において、次のように規定されている注12。

“Contract”, as distinguished from “agreement”, means the total legal obligation that results from the parties' agreement as determined by the Uniform Commercial Code as supplemented by any other applicable laws.

(契約とは、「合意(agreement)」とは区別されるものであり、UCC(他の関連法によって補足されることがある)による規律のもとで当事者の合意から生じる法的義務の一切をいう)

リステイトメントと同様に、UCCも、契約とは法的義務をもたらすものであるという理解をとっており、両者間で契約概念に関する実質的な解釈の違いは存在しない。この点、興味深いことに、UCCも、契約(contract)と合意(agreement)を明確に区別し、後者を前者の構成要素としている。UCCにおける合意の定義は下記のとおりであり、このような区別は、コモンローと同様に、UCCもまた、契約を成立させる(法的拘束力を生じさせる)ためには、合意(agreement:mutual assent)だけでは足りない(つまり、加えて、約因(consideration)が必要である)との見地に立っていることの表れである。

“Agreement”, as distinguished from “contract”, means the bargain of the parties in fact, as found in their language or inferred from other circumstances, including course of performance, course of dealing, or usage of trade as provided in Section 1-303.

(合意とは、「契約(contract)」とは区別されるものであり、言葉その他の状況(履行の経過、取引の経緯、および、取引慣行を含む)から推認される事実上の交換取引をいう)注13

ちなみに、ここで、「交換取引(bargain)」という用語が現れているが、「bargain」とは「交換的合意」と訳出することも可能な概念であり注14、多分に主観的側面を含んでいる。もっとも、そうした「bargain」の概念は、コモンロー(リステイトメント)では、相互同意(mutual assent)ではなく、むしろ約因(consideration)の文脈で現れてくるものである(約因のBargain Theory(バーゲン理論))。それは「約因」という概念が、客観的側面だけでなく主観的側面を持つものであることを示している(詳しくは、次回で解説する)。

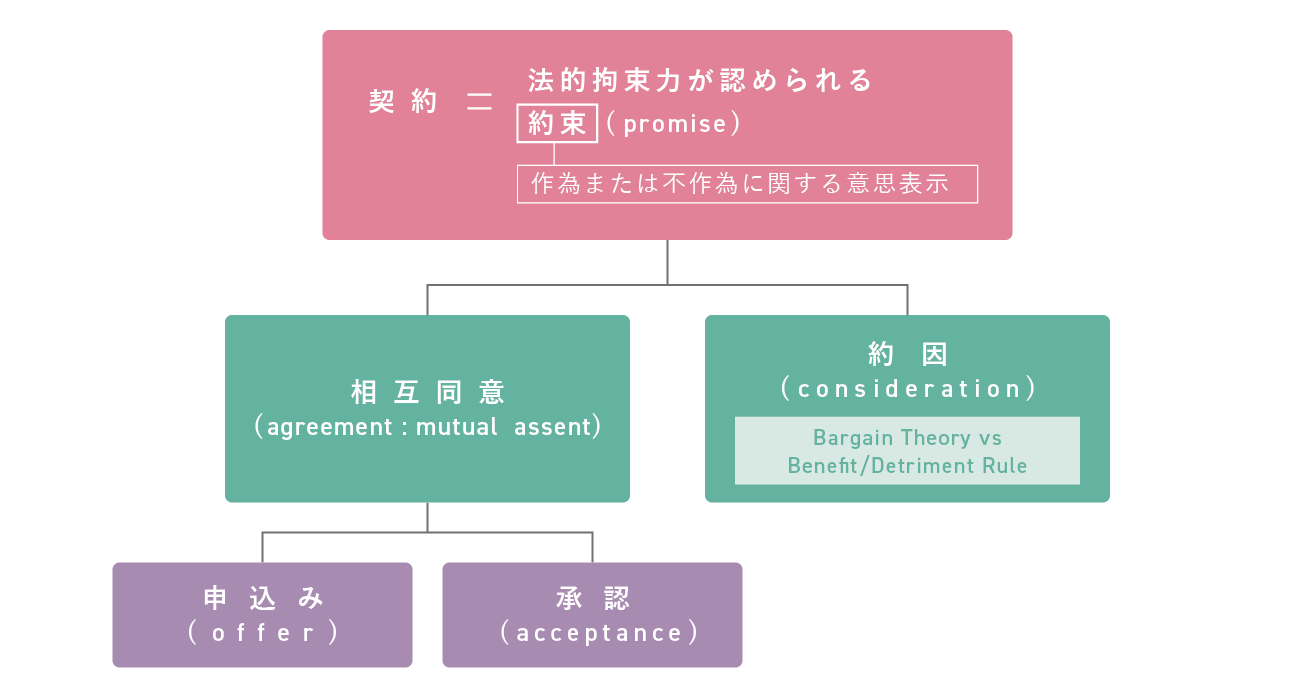

契約の成立要件-相互同意(mutual assent)と約因(consideration)-

上記Ⅰ⒈で、大要、コモンローにおける契約(contract)とは、法的拘束力が認められる約束であり、単なる合意(agreement)とは異なるものと述べた。そのような定義を前提として、リステイトメントは、契約の成立要件として、原則、①相互同意(mutual assent)と②約因(consideration)を要求している注15。これらの要件は、UCC第2編が適用される契約(物品の売買(Sale of Goods)に関する契約(contract))についても同様に妥当する。なお、これらに加えて、講学上は契約成立に関する抗弁(defense)が存在しないことを契約の成立要件とするものもあるが、抗弁についてはさまざまな種類(無効事由、取消事由等)があるため、契約の成立要件としては取り扱わず、別の回で解説を行う。

まず、①相互同意(mutual assent)とは、上記Ⅰ⒈で述べたとおり、基本的に合意(agreement)と同義であり、当事者間でどのような取決めが行われたかに関する相互の認識を指すものである(いわゆる、主観的要件である)。そのため、相互同意の成立のためには、具体的には、申込み(offer)と承諾(acceptance)が必要となる。リステイトメントの約束(promise)や合意(agreement)の定義からすれば、相互同意が契約の成立要件の一個として要求されることは理解しやすい。また、我が国の契約法を含む大陸法の体系においても一般に合意(主観の一致)が契約の成立要件となっていることからしても、理解に戸惑うことはないだろう。一応主観的要件に位置づけられるが、上記Ⅰ⒈で言及したとおり、そのような認識が正当化されるような客観的状況が存在しなければならない。この相互同意の要件については、詳しくは、別の回において述べる。

他方で、②約因(consideration)は、大陸法には現れない概念であり、中々馴染みがないところである。契約の定義を眺めても、そのような概念が包含されているとは一見して看取できない。語弊があることを承知のうえで極めて簡単に説明すれば、約因とは、当事者間で取り決められた内容が法的拘束力を得るにふさわしいかどうかを判断するための枠組みであり、基本的には客観的要件として捉えるのがわかりやすい。この点、日本の契約法では、契約は、当事者間の合意(主観の一致)があるだけで成立し(民法522条1項)、成立の段階ではその内容の正当性や妥当性は問題とされない。それらは、別途、契約の成立を一応措定したうえで、意思表示の瑕疵による契約の取消しや無効、信義則、公序良俗違反、権利濫用といった法理によって吟味される。無論、コモンローでもこうした法理に近いものが抗弁等のかたちで存在するが、約因という概念は、「相互同意(合意)があるというだけで果たして本当に契約を成立させて良いのか(法的拘束力を付与して良いのか)」という実質的観点を契約の成立段階に持ち込んだものと理解すれば、位置づけ自体はわかりやすいように思われる。日本の契約法(もとい大陸法)では、とりあえず契約自体は合意によって成立したと措定し、その正当性や妥当性は上記のような法理で調整すればよいというシンプルな発想によっているので、なぜコモンローがそのような実質的観点を契約の成立段階に持ち込んだかは、いまひとつ理解が容易ではないかもしれない。もっとも、その理解のためには古いコモンロー(英国のコモンロー)まで遡る必要があるので、ここではとりあえず、コモンローは、単なる相互同意(合意)を超えた、公平的(あるいは正義的)な意味での交換性を要求しており、それは一方当事者のみが不当に利益を得ることへの強烈な抵抗感を示していると理解しておけば十分である。

このように約因の概念の位置づけは把握できたとしても、その概念の中身については、コモンローにおいて完全な定式が整えられているわけではなく、かなり難解なテーマとして今日でも取り扱われている。上記で、基本的には客観的要件として捉えるのがわかりやすいと述べたが、完全に客観的側面に終始しているわけではなく、主観的側面をも有している(約因のBargain Theory(バーゲン理論))。このような約因の要件については、次回において詳しく述べる(相互同意の方を先に解説すべきかもしれないが、ある程度のイメージはつくであろうし、何より約因の概念の方が知的刺激に満ちていると思われるので、約因の要件を先に次回にて解説することとしたい)。

契約の定義と成立要件の整理

以上から、コモンローにおける契約の定義・成立要件と各概念の対応関係を大まかに整理すると、下記の図のようになる。

UCCにおける契約等の定義は、これらと若干異なるが、上記Ⅰ⒉で述べたとおり、両者間で実質的な解釈の相違はないため(「bargain(交換取引;交換的合意)」の概念の登場ポイントが異なるといった違いはあるが、それも契約の成立可能性を左右するような論点を含むものではない)、少なくとも企業法務を営む限りにおいては、コモンローにおける契約の定義・成立要件を熟知すれば十分である。むしろ、そうした定義・成立要件に基づき契約が成立したことを前提としたうえで、いつUCC第2編が適用されるのか(当該契約が「物品の売買(Sale of Goods)に関する契約(contract)」に該当するのか)を検討することに重心を置くべきであり、それ以上の抽象的な議論に踏み込むことは推奨しない。

→この連載を「まとめて読む」

- Restatement Second of Contracts § 1.[↩]

- 法的拘束力(enforceable)とは、その履行の強制や違反時の損害賠償について、国家(特に裁判所)がその権力を行使することによって執行されることが保証されている状態をいう。当事者側から見れば、法的拘束力とは、当事者間での話合いで解決しない場合に、国家権力に訴えることによって問題解決を図ることが可能な権利のことである。[↩]

- Restatement Second of Contracts § 2(1).[↩]

- 受約者(promisee)とは、意思表示を受ける側(約束を受ける側)のことを指す(Restatement Second of Contracts § 2(3))。[↩]

- 諾約者(promisor)とは、意思表示を行う側(約束を行う側)のことを指す(Restatement Second of Contracts § 2(2))。「約束者」と訳されてもよいように思われるが、「『約』束を負担することを承『諾』する者」の意で一般的には「諾約者」と訳されることが多い。[↩]

- 今後多くの契約法リステイトメントの条文を引用することになるが、その多くで相当難解な言い回しが使用されており、一読しただけでは、その本意を理解することが難しい。もっとも、興味深いことに、リステイトメントのシリーズのすべてでそのような難しい表現を使用しているわけではなく、たとえば、不法行為(Torts)に関するリステイトメントは比較的平易な表現が用いられている。そのように、シリーズ(あるいは法分野)によって表現の難易に相違が見られることには、実はいろいろな理由があるのであるが、紙幅も限られているので、機会があれば、別稿にて述べることとしたい。[↩]

- Restatement Second of Contracts § 3.[↩]

- UCC § 2-106(1).[↩]

- UCC § 2-105(1).[↩]

- UCC § 2-106(1).[↩]

- See Micro Data Base Systems, Inc. v. Dharma Systems, Inc., 148 F.3d 649, 654 (7th Cir. 1998); Adobe Systems Inc. v. One Stop Micro, Inc., 84 F. Supp. 2d 1086, 1092 (N.D. Cal. 2000).[↩]

- UCC § 1-201(b)(12).[↩]

- UCC § 1-201(b)(3).[↩]

- Restatement Second of Contracts § 3 (“A bargain is an agreement to exchange promises or to exchange a promise for a performance or to exchange performances.”[↩]

- Restatement Second of Contracts §17(1).[↩]

安部 立飛

弁護士法人西村あさひ法律事務所大阪事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士

2011年京都大学法学部卒業、2013年東京大学法科大学院卒業。2014年弁護士登録。2021年カリフォルニア大学バークレー校(LL.M.)修了、2022年ロンドン大学クイーンメアリー校(LL.M. in Technology, Media and Telecommunications Law)修了。2023年米国ニューヨーク州弁護士登録。主な取扱分野は、危機管理、国際取引、コーポレート・M&A、ライフサイエンス(医薬品・化粧品、医療法人関係)、エンターテインメント。著作「ハッチ・ワックスマン法の功罪-米国の製薬業界を蝕むリバースペイメントの脅威-」(経済産業調査会、知財ぷりずむ第254号所収、2023年)、「The Japanese Cooperation Agreement System in Practice: Derived from the U.S. Plea Bargaining System but Different」(Brill/Nijhoff、Global Journal of Comparative Law Volume 12所収、2023年)、『The Pharma Legal Handbook: Japan』(共著、PharmaBoardroom、2022年)、『基礎からわかる薬機法体系』(共著、中央経済社、2021年)、『法律家のための企業会計と法の基礎知識』(共著、青林書院、2018年)ほか。

西村あさひ法律事務所・外国法共同事業プロフィールぺージはこちら