はじめに

過去5回では、建築請負において施工者が負うべき責任の内容や、どういった場合に契約不適合があるといえるか、実際に紛争化した際の建築訴訟の実務や建設業法の留意点について取り扱ってきました。

今回は、建築分野における労働法務の諸問題のうち、①労働者性、②労働時間管理、③ハラスメントという3点を題材にして解説します。

労働者性―「偽装一人親方」、「偽装請負」の問題

労働者性が問題となる背景

労働者性が問題となる場合とは、形式的には、契約書等は請負契約や準委任契約といった雇用とは異なる契約形態が採用されているものの、実質的には、注文者と請負人または請負人が雇用する従業員との間に雇用関係があると認めるべき実態が存在する場合です。

このような雇用とは異なる契約形態が採用されてしまう理由の一つとしては、雇用主が、本来、雇用であれば適用されるはずの各規律(代表的には時間外労働に対する割増賃金支払義務や社会保険への加入義務等)を潜脱する目的を有していることが挙げられます。

雇用主側がこれらの規律を潜脱する意図で行われる場合が多いですが、逆に、一人親方の側から、「雇用とは異なる契約形態で自身を雇って欲しい」という申入れがなされる場合もあります。雇用であれば、給料から社会保険料が控除されるため、手取り金額を多くしたいというニーズから、一人親方が自ら雇用ではない契約形態を望む場合があるようです。

労働者性が問題となる類型

労働者性が問題となる類型としては、「偽装一人親方」と「偽装請負」が挙げられます。

まず、「偽装一人親方」の類型は、形式上は事業主個人が「一人親方」として注文者(多くは元請)から請負契約の形態で工事の一部を請け負っているものの、その実態は、注文者との間に実質的な雇用関係が認められるというような場合です。

この場合は、一人親方が注文者に対し、時間外労働を行った分の残業代請求等、実は雇用契約に基づくさまざまな請求権を行使できるのではないかといった形で問題となります。

次に、「偽装請負」の類型は、「偽装一人親方」と似てはいますが、注文者から注文を受ける主体が形式上異なります。

「偽装請負」では、形式上は請負人である会社が請負契約の形態で工事の一部を請け負い、請負人の雇用する従業員を現場作業に従事させているものの、その実態は、注文会社と、請負会社の雇用する従業員との間に、実質的な雇用関係が認められるというような場合です。

「偽装請負」と判断されることのリスクとして、レピュテーションリスク等も考えられますが、法的には労働者派遣法違反と職業安定法違反の二つが考えられます。

まず、労働者派遣法違反について、労働者を派遣するには許可が必要なところ(同法5条1項)、「偽装請負」は請負会社が実質的には無許可で労働者派遣を行っているということになります。また、建設の現場作業への労働者派遣は、派遣元の派遣業許可の有無にかかわらず禁止されているため(同法4条1項2号)、「偽装請負」を行う請負会社は実質的にはこの規制にも反しているということになります。

いずれも罰則に問われうるため(同法59条1号・2号、62条)、注意が必要です。

なお、偽装請負と判断された場合、注文会社は行政指導(同法48条1項)、勧告(同法49条の2第1項)および企業名の公表(同法49条の2第2項)の対象となります。

また、職業安定法違反について、他人の事業所に自己の雇用する労働者を供給する事業を行うには許可が必要なところ(同法44条)、「偽装請負」は、請負会社が実質的には無許可で労働者供給事業を行っているということになります。この場合、労働者を供給した請負会社側だけでなく、無許可業者とわかっていながら供給を受けた注文会社側も罰則に問われうるため(同法64条10号)、注意が必要です。

労働者性の判断

(1) 判断方法

労働基準法上、「労働者」とは、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」と定義されます(同法9条)。

この条文の文言だけでは、労働者性の判断が難しいですが、具体的な判断方法は以下のとおりです。

労働者性判断の基本的な考え方として、請負人は、注文者から独立した立場にあるプロフェッショナルとして仕事を完成させることが債務であるため、仕事の進め方やスケジュール、どのような道具を使うかについて自分で広範な裁量をもって決定できるのに対し、労働者は、使用者の指揮、命令を受けて稼働するというものです。したがって、使用者の指揮、命令に従って工事を行っているのであれば、労働者性が認められやすくなります。

そして、裁判では、さまざまな事情を総合考慮して労働者性が判断されます。主な考慮要素を類型化すると、下記図表1の①~⑦のとおりです。

図表1 労働者性の判断要素の概観

| 考慮要素 | 雇用(労働者) | 請負人 |

|

① 諾否の自由 |

ない(使用者の指揮命令に従う義務あり) |

あり(プロとして仕事を請けるか決定できる) |

|

② 指揮監督 |

使用者の指揮命令に従う義務があり、実際にも指揮監督を強く受ける。 |

仕事の進め方に対して指揮監督は受けない(契約上合意された工法や納期の拘束は受ける)。 |

|

③ 時間・場所の拘束 |

強い(使用者に労働時間管理義務あり、勤務場所を業務命令で指定) |

弱い(注文者から時間管理を受けない。作業場所は契約上定まっている場合が多い) |

|

④ 代替性 |

低い |

高い |

|

⑤ 報酬計算・支給 |

「労働」の対価として賃金を受給する。時間外、深夜、休日労働に対して割増あり。 |

「仕事」完成の対価として報酬を受領する。雇用のような割増の計算なし。 |

|

⑥ 事業者性 |

なし |

あり(確定申告等) |

|

⑦ 専属性 |

従業員であるため、通常は当該の会社に専属して労務を提供する。 |

1社の注文者に専属しているのではなく、複数の注文者から受注可能。 |

7つの考慮要素の中でも、①~⑤は主要な判断要素、⑥と⑦は補強要素といわれています。したがって、⑥や⑦で労働者性を肯定する方向に働く事情が証拠上確実に認められるとしても、①~⑤が労働者性を肯定する事情として弱いもしくは認められないといった事案であれば、総合考慮をした結果、労働者性が否定される、ということがあり得ます。

それでは、①~⑦の要素について労働者の場合と請負人の場合との間にどのような違いがあるのか、具体的に解説します。

まず、主要な判断要素から説明します。

①諾否の自由について、労働者は、雇用契約を締結している以上、使用者の指揮命令に従う義務がありますので、指示された個別の仕事を行うか否かを自由に決定することは想定されていません。これに対して、請負人は、独立したプロフェッショナルであるため、個別の仕事を請けるか否かを自由に決定することができます。

②指揮監督を受けるか否かについて、労働者は、使用者の指揮命令に従う義務があり、実際にも指揮監督を強く受けます。これに対して、請負人は、独立したプロフェッショナルであるため、請負契約上定まっている納期や工事内容の縛りはあるとしても、仕事の進め方に対して指揮監督は受けません。

③時間や場所の拘束を受けるか否かについて、労働者は、時間・場所の拘束を強く受けます。労働契約における使用者には、労働時間を管理する義務があり、また、勤務場所を業務命令にて指定することが可能なためです。

これに対して、請負人が受ける時間・場所の拘束は弱いといえます。作業場所は、建設工事という業務内容の特質上、契約において定められている場合が多いものの、注文者による時間管理は受けないことが通常です。

なお、建設工事の場合は、安全を確保する必要等から必然的に作業場所や作業時間が指定される場合がありますが、これは業務の性質によるものであり、業務の遂行を指揮命令する必要によるものではありません。このように、時間的・場所的拘束性がある場合には、その理由を見極める必要があります。

④代替性について、雇用契約では、当該労働者が労務を提供することが契約上の債務内容となっているため、他の者が労務を提供することは認められません。したがって、本人が自身の判断で補助者を使うことが認められているなど、代替性が高い場合には、労働者性を否定する一つの要素となります。

⑤報酬計算・支給について、労働者が受け取る賃金は、「労働」の対価として支払われるものであるのに対し、請負人が受け取る報酬は、「仕事」を完成した対価として支払われるもの、という違いがあります。したがって、時間外、深夜、休日労働に対して、別の手当が支給されたり割増されたりする場合には、支給の基礎が「労働」となっているため、労働者性を肯定する事情となります。

続いて、補充的な要素をご説明します。

⑥事業者性について、たとえば、本人が業務に使用する機械や器具等が本人の所有するものであり、高価な場合には、自らの資金とリスクを負って事業経営を行う「事業者」としての性格が強いと言えますので、総合考慮において労働者性を弱める要素となります。その他にも、業務遂行中の損害に対する責任を負ったり、独自の商号を使用したり、確定申告をしていたりする場合には、「事業者」としての性格が強いため、労働者性を弱める要素となります。

また、⑦専属性について、労働者は、通常は当該会社に専属して労務を提供するのに対し、請負人は、複数の注文者から受注することが可能です。したがって、他社の業務に従事することを制約されていたり、時間的余裕がなく事実上困難であったりする場合には、経済的に当該企業に従属していると考えられるため、労働者性を補強する要素となります。

(2) 裁判例

大工の労働者性が争われた具体的な裁判例を題材に、裁判でどのような点が総合考慮に用いられたかご紹介します。

最判平成19年6月28日判時1438号1頁では、作業場を持たず1人で工務店の大工仕事に従事していた大工が、実際の働き方からみて労働者であったかといえるか否か、争われました。

結論として、この事案における大工の労働者性は否定されましたが、この結論を導くにあたっては下記の図表2に掲げたような事情が考慮されています。

図表2 最判平成19年6月28日判時1438号1頁(労働者性否定)

| 考慮要素 | 裁判所の認定した要素 |

|

① 諾否の自由 |

※明示的に言及なし。 |

|

② 指揮監督 |

仕上がりの均一性が求められることから寸法や仕様については注文者の指示を受けるが、具体的な工法や作業手順の指定は受けておらず、自分で決めることが可能。 |

|

③ 時間・場所の拘束 |

事前に注文者の現場監督に連絡すれば、工期に遅れない限りは仕事を休んだり作業時間を調整したりすることが自由にできていた。 |

|

④ 代替性 |

※明示的に言及なし。 |

|

⑤ 報酬計算・支給 |

基本的に完全出来高払い。出来高払いに馴染まない仕事しかない時に、数日単位でのみ日当を支払う方式が採用されていた。給与から源泉徴収なし。 |

|

⑥ 事業者性 |

請負人の報酬は従業員より相当高額。大工道具一式は自己所有であった。 |

|

⑦ 専属性 |

請負人は当時注文者以外の仕事をしていなかったが、これは請負人が自ら希望して受注したものであり、注文者は他の工務店の仕事を請けることを禁じていなかった。 |

まず①諾否の事由については明示的に判決文で言及はなかったものの、②指揮監督関係の有無については、仕上がりの均一性が求められることから寸法や仕様については注文者の指示を受けるが、具体的な工法や作業手順の指定は受けておらず、自分で決めることが可能であったと認定されました。

この認定からすると、大工に及んでいた指揮監督の程度は確かに弱いといえると思われます。

③の時間的・場所的な拘束性についても、事前に注文者の現場監督に連絡すれば、工期に遅れない限りは仕事を休んだり作業時間を調整したりすることが自由にできていたと認定されており、拘束の程度は緩やかであったと評価できると思われます。

④代替性については明示的な判断はなかったものの、⑤の報酬の計算・支給方法に関しても、基本的に完全出来高払いが採用されていたこと、給与から源泉徴収がなされていなかったこと等から雇用ではなく請負に整合的な事案でした。

⑥事業者性についても、報酬額が従業員の給与より相当高額であったこと、大工道具一式は自己所有であったことが指摘されており、労働者ではなく独立した事業者としての性格が強かったことが窺われます。

最後に⑦専属性についても、注文者は他の工務店の仕事を請けることを禁じていなかったため、専属性は認められないという評価になったようです。

以上のとおり、それぞれの要素を総合的に考慮すれば、当該大工は労働者よりも事業者に近いという判断を示したのがこの判例で、社会的な常識とも合致する合理的な判断だと思われます。

現実には、事業者よりもむしろ労働者に近いというべき事情が多く備わっている大工も存在します。たとえば、具体的な工法や作業手順の指定を受けていたり、出勤時間・退勤時間が厳密に決められていたり、作業時間ベースで報酬が定められていたり、使用する道具は注文者が貸し出したりしていた場合には、この判例とは異なり、労働者性が認められることも考えられます。

(3) 37号告示との関係

ここで、裁判例における労働者性判断の考慮要素と、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準を定める告示(昭和61年4月17日労働省告示第37号)との区別を解説します。

図表3 労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準を定める告示(昭和61年4月17日労働省告示第37号)

| 告示2条の項目 | 告示2条の具体的要件 |

|

自己の雇用する従業員を自ら直接利用すること |

労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理、評価を自ら行う |

|

労働者に対する労働時間の指示その他の管理を自ら行う |

|

| 服務規律、労働者の配置ほか企業秩序の維持、確保のための指示、管理を自ら行う | |

|

請け負った業務を自ら独立して処理すること |

業務の処理に要する資金、費用を自ら調達し、支弁する |

| 業務の処理につき民法、商法その他法令上事業主に課されるすべての責任を負担する | |

| 設備の調達、企画、専門的な技術や経験の提供を行う(単なる肉体労働の提供でない) |

同告示は、行政解釈として適法な業務委託と違法な偽装請負の区別に関する考え方を示したものであり、実務上、よく参照されます。

同告示の考え方は、各要件をすべて満たさない限りは、形式的には業務委託契約とされていたとしても、実際には労働者派遣契約に該当するというものです。これに対し、裁判例の考え方は、さまざまな要素を総合考慮して判断するものであり、一つの要素が事業者性を認めるには弱いとしても、他の要素が十分に備わっていれば総合的に考えて独立した事業者と認めてもらえる可能性は残ります。この点において、同告示の考え方は裁判例の考え方と異なります。

行政解釈は裁判所を拘束するものではありませんが、行政機関はこれに沿って動くものであるため、たとえば労働局による調査を受けた場合には、この同号告示の内容が参照される点に留意する必要があります。

建設業と労働時間管理

労働時間把握義務

労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」をいい、「労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではない」とされています(最判平成12年3月9日民集54巻3号801頁(三菱重工長崎造船所事件))。

そして、使用者は、労働者の労働時間を適切に把握する義務を負っています。

法的な根拠としては、労働基準法108条および同施行規則54条に、使用者が労働者の労働時間を把握していることを前提に、賃金台帳に労働時間数や時間外労働時間数を記入させる義務についての記載があります。また、働き方改革関連法の一つである労働安全衛生法66条の8の3では、医師による面接指導を実施するために労働時間を把握する義務を明記しています。

使用者の労働時間把握義務については、働き方改革によって議論が大きく変わったというものではなく、元々、実務上もその存在が広く認められていたものです。

他方で、働き方改革によって、新たに建設業界に規制が加わったものとして、いわゆる「2024年問題」があります。

2019年4月に施行された働き方改革関連法における時間外労働の上限規制について、建設業などに対しては5年間の猶予期間が与えられていましたが、2024年4月に猶予期間が終了し、罰則付きで適用されることとなりました。

具体的には、時間外労働は原則として月45時間、年360時間以内に制限されており、臨時的な特別の事情がある例外的な場合であっても、年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間以内(休日労働含む)、限度時間を超えて時間外労働を延長できるのは年6か月までを限度とするというものです(ただし災害復旧・復興工事につき例外規定あり)。

時間外労働の上限規制に違反すると、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられるため、再度規制を確認する必要があります。

労働時間の把握方法

(1) 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

使用者には、労働者の労働時間を把握すべきことが求められるところ、厚生労働省の策定する「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」には、適切な把握方法に関する記載があります。

すなわち、原則として、使用者自らが現認する方法か、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等といった客観的な記録を基礎とする方法のいずれかを採用すべきとしつつ、やむを得ず労働者に労働時間を自ら申告させる自己申告制を採用する場合には、その際に講ずべき措置が詳細に規定されています。

(2) 事業場外みなし労働時間制

従業員が会社以外の現場へ工事に出ていることがよくある建設会社の中には、労働基準法38条の2第1項本文に定めのある「事業場外みなし労働時間制」を適用できないか、という発想を持つところもあるようです。

「事業場外みなし労働時間制」とは、「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いとき」に、実際に稼働した時間にかかわらず所定労働時間労働したものとみなす制度です。

すなわち、適用要件が満たされているのであれば、従業員が実際には8時間30分働いていようと、9時間働いていようと、「その日は8時間働いた」とみなすことができるという制度です。

建設会社として、この事業場外みなし労働時間制を広く導入し活用できるかという点について、必ずしもそうとはいえません。

ここで、建設会社が当事者となり、事業場外みなし労働時間制の適用の有無が問題となった裁判例をご紹介します。

東京地判令和7年1月17日ジャーナル160号46頁では、事業場外みなし労働時間制の適用要件である、労働時間を算定し難い場合といえるかが争われ、結論としては、労働時間を算定し難い場合とはいえないと判断されました。

裁判所が認定した事情としては、次のものが挙げられます。

一点目は、従業員である原告は、始業前に工事現場に直行することが多いものの、原告ら従業員のスケジュールが事前にシステムに登録されており、変更がある場合には、その旨を記入することになっていたこと、

二点目は、使用者である被告は、原告ら現場の従業員に携帯電話等で連絡でき、また従業員が使用する携帯電話に位置情報共有アプリが入っており、従業員の位置情報を把握することができたこと、

三点目は、現場から直帰することも多少はあったが、被告本社に帰社し業務を行うことが多かったことです。

そのうえで、裁判所は、これらの事情によれば、原告が事業場外で業務に従事する場合について、労働時間を算定し難い場合に該当するとはいえず、事業場外みなし労働時間制は適用されないとしました。

この裁判例は、会社として合理的な手段をもって労働者の労働時間を把握することができる限りは、事業場外みなし労働時間制は簡単には適用できないことを示唆するものといえます。

事業場外みなし労働時間制を自社で有効に導入できると安易に考え導入してしまうと、本来発生している未払賃金を支払わないことになる結果、それが無効とされた場合には高額の未払い賃金請求を受けるリスクがありますので、導入は慎重に判断すべきと思われます。

労働時間の認定に関する裁判例

建設会社における労働時間の認定がどのようになされるかという点に関し、近時の参考裁判例をご紹介します。

まず、前掲した東京地判令和7年1月17日ジャーナル160号46頁では、事業場外みなし労働時間制の適用を否定したうえで、原告の実労働時間の主張も排斥しています。

具体的には、原告は、会社LINEグループに「業務が完了した」旨のメッセージを送信した時間が終業時間であると主張していたのに対し、位置情報アプリによれば一部のLINEメッセージの送信時間には原告が既に自宅付近にいたと窺われること等を理由に、サイボウズやLINEメッセージの送信時間は原告の主張する実労働時間を認定するには足りないとしました。

また、東京地判令和6年9月24日ジャーナル156号32頁では、従業員である原告自ら勤務時間を手入力し、使用者である被告に提出していた日報に記載された労働時間は、建物の入退館記録やパソコンのログ記録等により客観的に裏付けられているものではなく、また被告から当該時間に対応する残業の指示や承認があったとも認められないとして、自己申告された労働時間は信用できないと判断されています。

これらの裁判例は、残業代等を請求する従業員が勤怠管理の客観的証拠を十分に提出できていない場合、会社としては従業員の実労働時間の主張を争う余地があることを示しています。

一方で、使用者である建設会社が、あまりにも杜撰な労働管理を行っていた場合に、未払賃金の支払いにとどまらない法的責任を問われる例もあります。その一例として、津地判平成21年2月19日労判982号66頁をご紹介します。

被告は、土木建築工事請負や設計施工等を行う会社でしたが、従業員であったAがどれほど長時間労働をしても残業時間を上限50時間までしか計上させませんでした。そのため、被告は、Aの厳密な労働時間をそもそも把握せず、残業代も50時間分を超えては支払っていませんでした。

しかし、実際には、Aは、平日の帰宅が夜12時以降であり、本来休日である土日について土曜日はほぼ出勤し、日曜日も出勤することがあり、実際の残業時間は優に月100時間を超える状況が続いていました。

Aの上司である所長は、形式上は部下に残業せずに早く帰るよう口頭で述べることはあったものの、残業を行わないと工期的に無理があることを認識していたため、それ以上に具体的な残業防止策は採らなかったということが、認定されています。

そして、Aは過労により入社後から体重が十数キロも激減していましたが、上司が体調を気遣うことはなく、所定の昼休憩時間にAが休憩していると「寝ている暇はない!」と怒鳴る状態であり、体重の激減等を案じたAの親が被告に業務軽減を申し入れたものの、特段対応は採られませんでした。

このような、長時間労働で慢性的な睡眠不足にあったAが会社内の懇親会に参加し飲酒したところ、同じく飲酒していた先輩従業員2名がAに対してAの自家用車で家まで送るよう求め(つまりAに飲酒運転を強要し)、Aは運転中に操作を誤って事故を起こし、死亡してしまったという事案です。

結果的に要求されて飲酒運転をしたとはいえ、経緯を見ればAにも大きく同情する余地のある事案ですが、ここまで杜撰な事案では、会社には、安全配慮義務違反を理由とする債務不履行責任があるというのみならず、不法行為責任も成立すると認定されています。

このように、あまりに労働時間管理が杜撰であれば、単に本来支払うべき未払い残業代を支払うにとどまらず、不法行為責任に基づき死亡結果まで含めた損害の賠償責任を負うという形で、責任の範囲が広がる可能性があります。

建設会社においては、このような裁判例の存在の念頭に、今一度、自社の労働時間管理が適切かという点を確認していただきたいと思います。

ハラスメントの基礎知識―「指導」と「パワハラ」の限界

パワハラの定義

まず、パワーハラスメント(以下「パワハラ」)の定義としては、下記①~③の要素をいずれも含む行為がパワーハラスメントに該当するものとされます(労働施策総合推進法30条の2)。

① 職場において行われる優越的な関係を背景とした言動

② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

③ 労働者の就業環境が害される行為

上記要素のうち、下線を引いた語句についての意義や具体例は以下のとおりです。

| 語句 |

意義・具体例 |

| 「職場」 |

労働者が業務を遂行する場所 →社員寮、通勤中、取引先との接待等、実質的に職務の延長と考えられるものを含む |

| 「労働者」 |

事業主が雇用するすべての労働者 →パート、契約社員、派遣社員を含む |

| 「優越的な関係を背景とした」 |

職業上の地位が上位である場合や、その者の協力が不可欠な場合、また、集団的な行為である場合等 |

| 「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」 |

業務上必要ない場合や、業務の目的を逸脱した場合、また、回数や手段が許容される限度を超える場合等 |

| 「就業環境が害される」 |

一般的な労働者が、身体的・精神的な苦痛を受け、能力の発揮に重大な悪影響が生じるような場合等 |

パワハラの類型

厚生労働省が取りまとめた分類では、パワハラには下記①~⑥の6類型があるとされています。

① 身体的な攻撃(暴行)

② 精神的な攻撃(暴言、不必要・威圧的な叱責)

③ 人間関係からの切り離し(無視、別室や孤立した場所等への隔離)

④ 過大な要求(業務とは無関係の要求、過大なノルマ)

⑤ 過小な要求(仕事を与えない、能力に比して不相応な雑用のみを行わせる)

⑥ 個の侵害(事業場外の行動監視、機微な個人情報の暴露)

上記のうち一部の類型の行為は、上司から部下に対してのみならず同僚の間でも生じうるため、立場にかかわらず注意が必要です。また、④や⑤は、「業務の適正な範囲」との線引きが難しいケースがあるため、それぞれの職場で、どこまでが「業務の適正な範囲」なのかを明確にすることが望まれます。

パワハラ該当性が争われた近時の裁判例

ここでは、「パワハラ」と「指導」の線引きが問題となった事例をご紹介します。

(1) 該当性肯定例

パワハラ該当性が肯定された裁判例として、まず、宇都宮地判令和2年2月19日労判1225号57頁では、有休取得を申し出た従業員(原告)に対する「有休を取る事は俺の首を絞めるのと同じだ」という発言や、「(原告は幹部ではなく)一般職員となんら変わらない。役を降りてもらって、平でやってもらうのがいいんじゃねぇけ」という発言がパワハラにあたると認定されました。

特に後者の発言は、不必要な内容に言及する叱責であり、精神的な攻撃(類型②)にあたるとして、パワハラ該当性が肯定されたものと思われます。

本件のように、職位の降格事由にあたらないにもかかわらず、降格に言及する場合には、パワハラと認定されやすいといえます。

また、東京地判令和5年2月17日ジャーナル141号38頁では、部下が交通違反を犯す、打合せ時のメモを取らない、電話応対を怠るといった状況にあり、一定の指導の必要性がある中で行われた、部下の頭をヘルメット越しに5回程度小突く、頭を直接10回程度叩く、部下の足を5回程度蹴るといった行為がパワハラにあたると認定されました。

部下にも一定の非があり指導の必要性があるとしても、当然その指導には限界があり、手を出すことは許されない(類型①)と判断されたものです。

(2) 該当性否定例

パワハラ該当性が否定された裁判例として、まず、東京地判令和4年12月2日ジャーナル134号30頁は、人間関係からの切り離し(類型③)や、過小な要求(類型⑤)にあたりうる事情が主張されたものです。

具体的にパワハラと主張された一つ目の行為は、病気から復職した事務方の従業員(原告)の座席を、休職前の位置である工事部門ではない上司の面前の席に変更し、なおかつ変更後の座席が撮影範囲に含まれる広角監視カメラを設置していたことです。

二つ目の行為は、復職時に就労可能であることを示す医師の診断書を提出するよう求めたことに対し、原告が「診断書は提出しないが就労できる状態である」と口頭で回答したところ、休職前と同様の業務を指示せず、具体的な業務分担の指示を出さなかったことです。

裁判所は、一つ目の行為については、他の従業員の座席と比較して原告に特段の不利益が生じることはなく、原告の職務を妨げ、人格的利益を否定するほどのものとはいえないとし、また、設置カメラについても原告に対してのみ向けられたものとは認めることができず、プライバシー等を侵害・否定するようなものではないとしました。

二つ目の行為の主張については、医師による診断書の提出を受けられないまま、従前どおりの業務に従事させることは困難というべきであり、違法な業務命令やハラスメントに当たるものとは解されないとしました。

監視カメラについては、原告に対してのみ向けられたものとは認められなかったというのがキーポイントと思われます。原告を狙い撃ちして監視する意図だったと認定されていたとすれば、結論は変わっていたのではないかと思われます。

業務を指示しなかったことについては、診断書の提出指示も聞き入れない従業員を、就労に支障はないというエビデンスを欠いたままで働かせるわけにはいかないため、常識的にも納得できる判断です。

また、京都地判平成27年9月10日判時2293号75頁では、会社の社長や社長の意を受けた役職者が従業員らに送信した以下のようなメールの内容が、指導かパワハラかが争われました。

・ 「営業が仕事一つ取るのに、安易に考え過ぎ、自分勝手に自分だけでしない事、上司のチェックが必要、この半年でのミスが有りすぎ、自分を正し、悲壮感を持ってやる事!対策必要会社でのチェック必要会議してする事」

・ 「午前・午後と検査が終わるたびに概要を報告してこんかい!」

・ 「帰る時、社長と会ったのになぜ「お疲れ様です、お先に失礼します。」と挨拶出来ないのか、今すぐ社長まで電話をかけて説明する事、以上!」

・ 「完全にする!!来週木曜日がタイムリミット!やれ!!約束事に途中提出は無い!!(従業員名2名)とやれ、又毎日やらんと出来ん残の工程を作り、毎日数件片付けよ」

これらの内容について、裁判所は、やや強い言い回しであると認めつつも、その内容は当該従業員のみに人格的な攻撃を加えるものとまではいい難く、社会通念上、上司からの業務に関する指導や叱責として通常想定される範囲内のものであるという余地があるとしました。

得てして、指導が行き過ぎた際に、褒められない表現や言葉遣いがなされることはよくあるものです。もっとも、裁判になった場合に「表現としては褒められないが、パワハラに該当するとまでは言えない」という評価が下されることはよくある、ということもまた事実です。

もちろん、褒められない表現を使わないと従業員を指導することができないなどという事態は通常想定されないので、そのような表現を使わないに越したことはありません。

ただ、叱られている中で1回でも褒められない表現を使われた時に「パワハラだ」と主張する労働者がいたとしても、「それをパワハラと評価することこそが行き過ぎではないか」という冷静な視点を持つことも大事です。

パワハラ事象発生時の対応

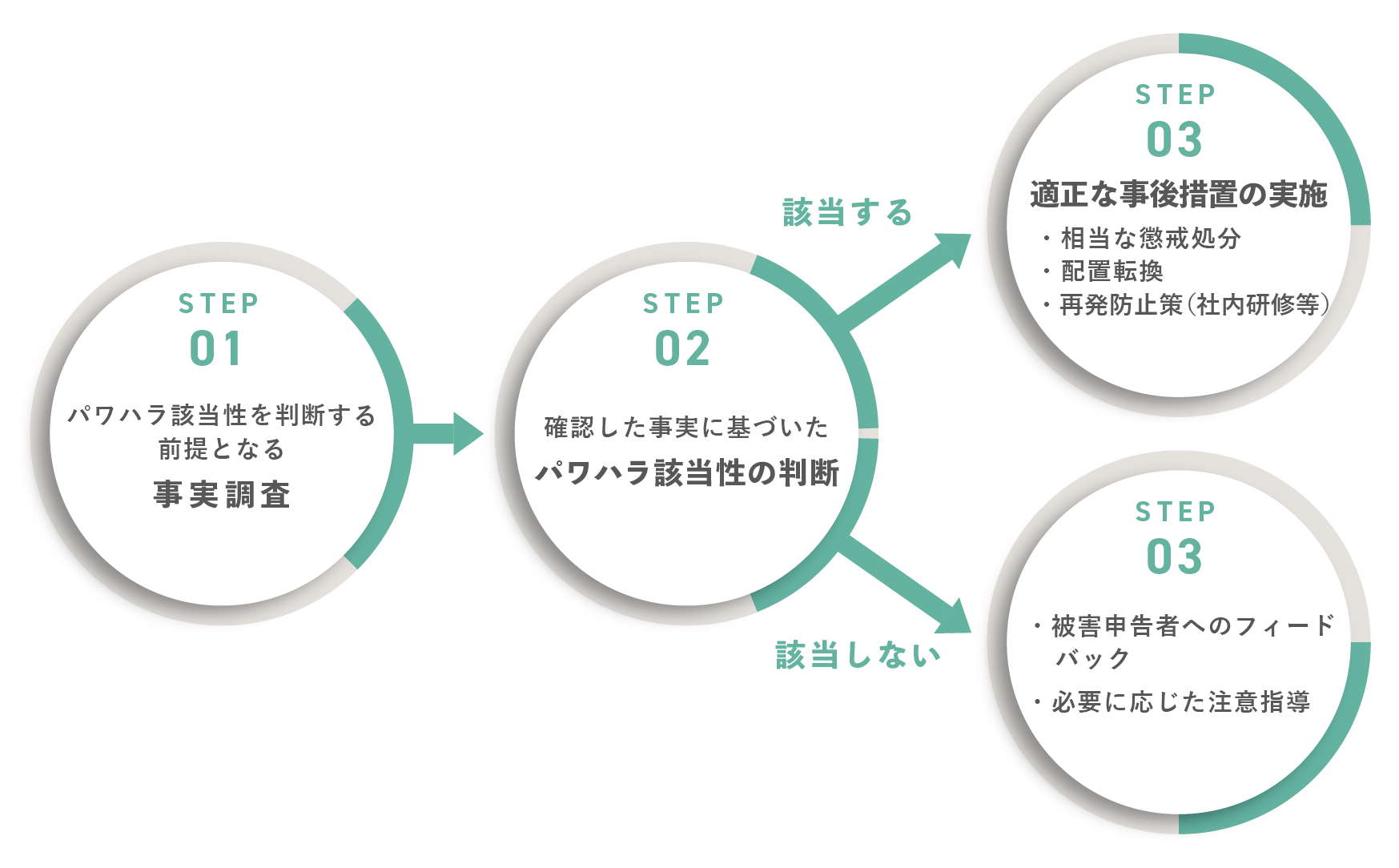

最後に、パワハラが疑われる事象が発生したときの対応に関するフローチャートをご紹介します。

図表4 パワハラが疑われる事象が発生した場合の対応

まず必要となるのが事実調査です(STEP01)。

ヒアリングで申告者や目撃者、加害者の認識を確かめることのほか、メールや写真、LINE等の客観的な証拠が残っている場合には、これらの証拠を確保しておくことが重要となります。

次に、会社として確認した事実に基づいてパワハラ該当性の判断を行うこととなります(STEP02)。

その結果、パワハラに該当するか否かでその後の対応が変わり(STEP03)、パワハラに該当すると判断された場合には、加害者と被害者を配置転換によって引き離す、相当な懲戒処分を検討するといった措置が求められるほか、再発防止策として社内研修を行う等して従業員の意識を改善することもあります。

他方、パワハラに該当するとは判断されなかった場合には、被害申告者の意向に応じてフィードバックをすることとなります。

また、パワハラには該当しない場合でも、「確かに褒められない言い方であった」というようなパワハラか否か紙一重というケースでは、就業規則に基づく懲戒処分ではないとしても、上司から「そのような言い方は控えるように」といった事実上の注意指導を行うことは有り得ますし、そうすべきです。

会社においては、パワハラが疑われる事案が発生した時に、弁護士にどの段階で相談するかという点で迷うことがあるようです。

実際、図表4のSTEP02のパワハラ該当性に関する判断の段階でご相談を受けることもあります。

ただ、弁護士に相談する時期は早ければ早いほど良く、STEP01の事実確認段階から遠慮なくご相談いただくことが望ましいと思います。

会社の想定していなかった証拠として「追加でこの点を調べるのはどうでしょうか」というアドバイスを差し上げることもできますし、ヒアリングを実施する際の順番や留意点に関するご質問にもご対応することができます。

最後に

建設業界における労務管理では、元請・下請の構造が複雑であることや、現場の進捗状況が変化しやすいこと等、複数の要因により、法令遵守と現場運営の両立が難しいという実情があるかと思います。そのような中でも、可能な限りトラブルを防止するため、実務対応について判断に迷われることがあった際には、弁護士の活用をご検討ください。

→この連載を「まとめて読む」

松嶋 秀真郎

弁護士法人北浜法律事務所 パートナー弁護士

12年京都大学法学部卒業。14年京都大学法科大学院修了。15年弁護士登録、16年北浜法律事務所入所。20年社会保険労務士登録。24年北浜法律事務所パートナー就任。数多くの不動産・建築案件を取扱うだけでなく、労働法務に関する幅広い知識を活用し、労務DD、使用者側労働法務(労働紛争に関する交渉・労働審判・訴訟対応、団体交渉、解雇や懲戒処分に関する法律相談等)に対応している。そのほか、倒産・事業再生、M&A、保険などの業務も取り扱っている。

弁護士法人北浜法律事務所のプロフィールページはこちらから