はじめに

令和7年の通常国会で、下請代金支払遅延等防止法(以下、「下請法」という)が大幅に改正された。本改正は、「下請」という用語の廃止に始まり、適用範囲の拡大や新たな禁止行為の定めなど、企業実務に大きな影響を与えうるものである。そこで本稿では、改正に至る経緯や背景を説明するとともに、改正の概要を解説し、企業に与える影響について述べることとする。

下請法とは

事業者間の取引において、両当事者の交渉力に格差がある場合に、一方当事者が相手方当事者に対して不利益を課す行為は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下、「独占禁止法」という)の不公正な取引方法のうち優越的地位の濫用行為等に該当し、同法による規制の対象となりうるが、同法による規制を適用するためには、種々の要件を個別に認定する必要がある。しかしながら、当該認定には相当の期間を要するため、問題を迅速に解決するには適しておらず、また、下請事業者が親事業者の違反行為を申告することがあまり期待できないという問題もあった。

そのため、下請事業者の利益を確保するためには、独占禁止法の違反事件処理手続とは別の簡易な手続が必要であるとの考えから、下請法が、昭和31年に独占禁止法を補完する法律として制定された。

すなわち、下請法は、適用対象を明確にし、違反行為の類型を具体的に法定するとともに、独占禁止法に比較して簡易な手続を規定し、迅速かつ効果的に下請事業者の保護を図ることを目的とする法律である注1。

改正の背景・趣旨

前述のとおり、下請法の改正法たる、「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が令和7年5月16日に成立し、同月23日に公布された。本改正法は、令和8年1月1日から施行される。

本改正の目的は、近年の急激な労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇を受け、「物価上昇を上回る賃上げ」を実現するためには、事業者において賃上げの原資の確保が必要となることを踏まえ、中小企業をはじめとする事業者が各々賃上げの原資を確保するために、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」の実現を図っていくことが重要であるという方針の下、価格転嫁を阻害し、受注者に負担を押しつける商慣習を一掃していくことで、取引を適正化し、価格転嫁をさらに進めていくことにある注2。

本改正により、法律名の「下請代金支払遅延等防止法」は、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(以下、「取適法」という注3)となり、取適法では、発荷主が運送事業者に対して物品の運送を委託する取引が対象取引に追加され、従業員基準が新たに設けられる等、適用範囲が拡大されるほか、「協議に応じない一方的な代金決定の禁止」という新たな禁止事項が追加されるなどの規制の見直しが行われた。

本改正は、企業に少なからず影響を与えることが予想され、各企業は、施行日までに改正対応に向けた準備を進める必要がある。

以下、改正点の概要と企業に与える影響について解説する。

改正の概要と企業への影響

本改正において変更される条文および概要は、図表1のとおりである。

各改正点について、以下詳述する。

図表1 改正法の概要

| 目的 | 改正の概要 | 改正後の条文 |

|

用語変更 |

「下請」等の用語の見直し |

法律名、2条8項、9項 |

|

適用範囲の拡大 |

運送委託の対象取引への追加 |

2条5項、6項 |

| 従業員基準の追加 |

2条8項、9項 |

|

|

新たな禁止行為 |

協議を適切に行わない代金額の決定の禁止 |

5条2項4号 |

| 手形払等の禁止 |

5条1項2号 |

|

|

執行強化 |

面的執行の強化 |

5条1項7号、8条、13条 |

|

その他 |

もっぱら製品の作成のために用いられる木型、治具等について、製造委託の対象物への追加 |

2条1項 |

| 必要的記載事項を電磁的方法により提供可能とする |

4条 |

|

| 遅延利息の対象に減額を追加 |

6条2項 |

|

| すでに違反行為が行われていない場合等の勧告に係る規定を整備 |

10条 |

用語の見直し

「下請」という用語が、発注者と受注者が対等な関係ではないという語感を与えること、および発注者側において「下請」という用語を用いなくなっていることから、「親事業者」が「委託事業者」に、「下請事業者」が「中小受託事業者」に、「下請代金」が「製造委託等代金」等に改正される(取適法2条8項、9項)。

これに伴い、法律名についても「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に改正される。

適用範囲の拡大

下請法は、適用対象となる取引の範囲について、

① 当該取引が、下請法に定める取引類型に該当すること

② 当該取引における委託者および受託者が、それぞれ適用基準(下請法は資本金基準のみ)を満たすこと

という二つの要件を設けている。

本改正では、①の適用対象取引に新たに「特定運送委託」が追加され、②の適用基準として、新たに「従業員基準」が追加されることで、取適法の適用範囲が拡大される。

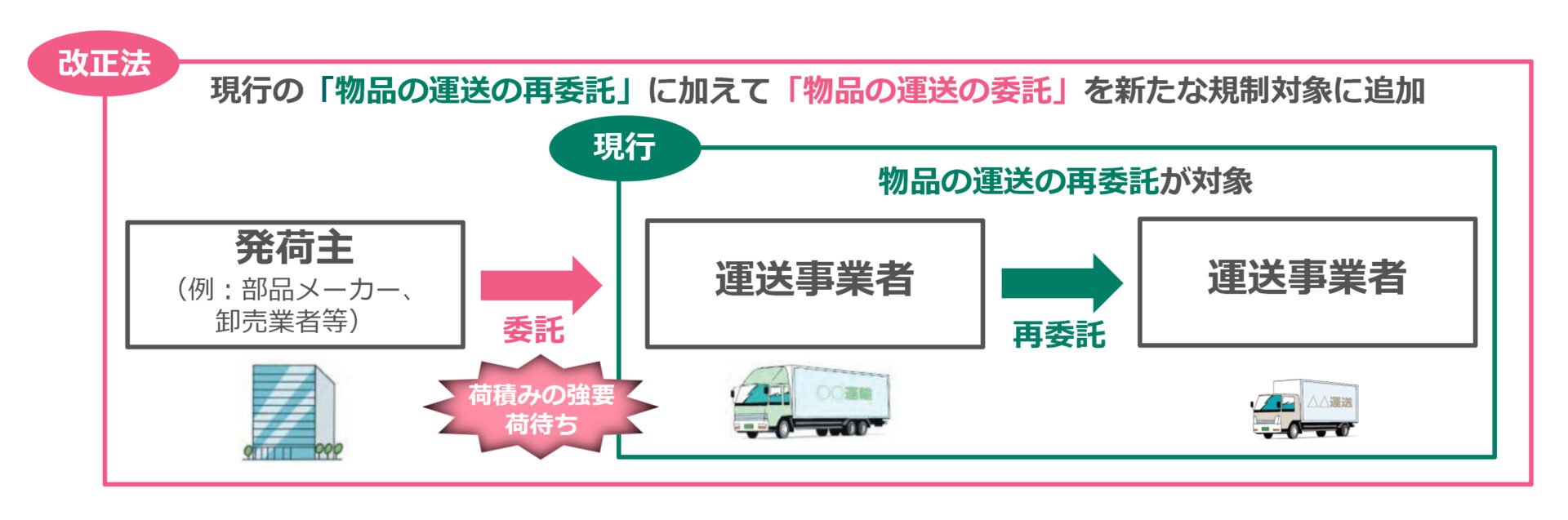

(1) 「特定運送委託」の適用対象取引への追加

下請法は適用対象取引として、「製造委託」「修理委託」「情報成果物作成委託」「役務提供委託」の四つの類型を定めている。

そして、役務提供委託に該当するのは、事業者が業として行う提供の目的たる役務の提供の行為の全部または一部を他の事業者に委託する場合のみと定められており、事業者が自ら用いる役務(自家使用役務)を委託する場合には役務提供委託に該当せず、下請法の対象とはならないと解されている。

そのため、発荷主から運送事業者への運送業務の委託は、自家使用役務の委託取引と整理され、下請法が適用されないこととなり、発荷主が運送事業者に対して荷役・荷待ちを強いて運送事業者の負担が増加する等しても、下請法による保護が運送事業者に及ばず、荷主、物流事業者間の問題が顕在化していた。

このような状況を踏まえ、本改正では、適用対象取引に「特定運送委託」が追加されることとなった(同法2条5項)。

特定運送委託とは、事業者が、販売する物品、製造を請け負った物品、修理を請け負った物品または作成を請け負った情報成果物が記載されるなどした物品を運送する場合に、その運送の行為を他の事業者に委託することをいい注4、役務提供委託の適用対象外であった、発荷主、運送事業者間の委託契約についても取適法が適用されることとなる。

図表2 特定運送委託の対象取引への追加

出典:公正取引委員会「中小受託取引適正化法(下請法改正法)」(令和7年6月)14頁。

なお、特定運送委託に該当するのは、事業者が、「販売する物品、製造を請け負った物品、修理を請け負った物品又は作成を請け負った情報成果物が記載されるなどした物品」の運送を委託する場合であり、発荷主と運送事業者間のすべての委託取引に取適法が適用されるわけではない点には留意する必要がある。

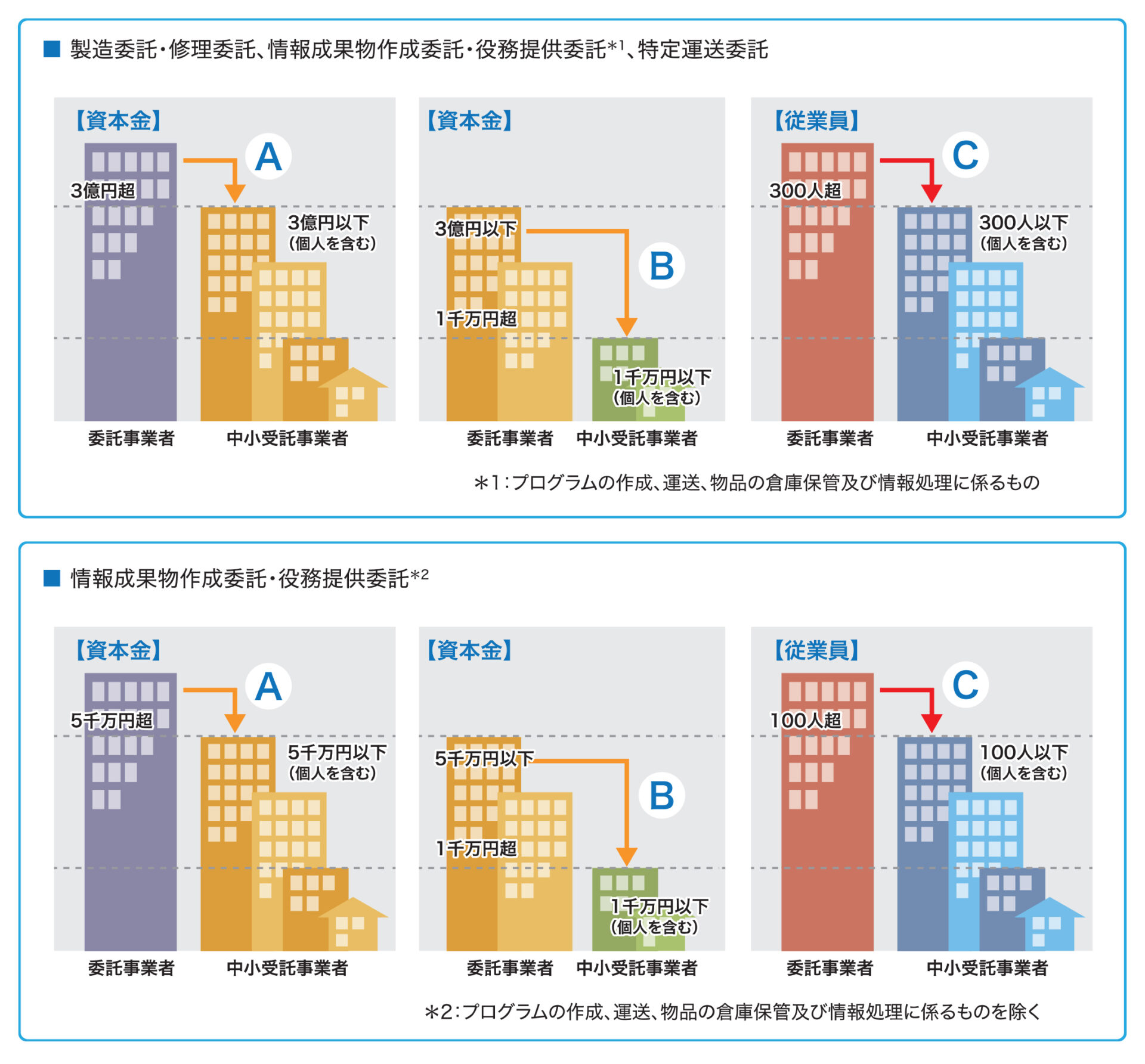

(2) 「従業員基準」の追加

下請法では、親事業者と下請事業者の資本金の額およびその出資の総額を基準に、適用対象となる取引を限定している。

しかしながら、実質的な事業規模は大きいものの、資本金が少額である事業者や、減資をすることで下請法の対象となることを回避する事業者が存在することが問題視されていた。

これを受け、本改正では資本金基準に加えて、新たに「常時使用する従業員の数」による基準(従業員基準)を新設する(同法2条8項、9項)。

具体的には、以下の図表3のとおり、製造委託、修理委託、特定運送委託、および情報成果物作成委託と役務提供委託のうち、プログラムの作成、運送、物品の倉庫保管および情報処理にかかるものについては300人、情報成果物作成委託と役務提供委託のうち、前述のもの以外については100人を基準として、委託事業者の従業員数が基準人数を上回り、かつ中小受託事業者の従業員の数が基準人数以下である場合には、両者の資本金の額にかかわらず、取適法が適用されることとなる。

図表3 資本金区分と従業員区分

出典:公正取引委員会「中小受託取引適正化法ガイドブック 「下請法」は「取適法」へ~知っておきたい制度改正のポイント~」(2025年6月)」11頁。

これにより、下請法においては親事業者に該当せず、これまで下請法を意識していなかった企業が、改正後は取適法上の委託事業者に新たに該当するケースが想定される。

このような企業においては、改正部分のみならず、取適法全体について一から対応していくことになると予想されるため、早期の着手が重要となる。

さらに今後は、委託先の従業員数も把握する必要があるため、取引開始前に相手方に対して従業員数を確認することを習慣化するなどの対応が求められる。

新たな禁止行為

(1) 協議を適切に行わない代金額の決定の禁止

下請法においては、「発注する物品・役務等に通常支払われる対価に比べ著しく低い製造委託等代金を不当に定めること」を禁止する買いたたき規制が定められており、委託事業者による不当な価格の決定については、当該規制により対応している。

しかしながら、通常支払われる対価とは、同種または類似品等の市価と解されているため、買いたたきの判断の前提として、市価を認定することが困難な場合の対応に課題が見られた。

そのため、本改正において、対価に着目した規定である買いたたきに加えて、交渉プロセスに着目した規定として、新たに「協議を適切に行わない代金額の決定の禁止」が追加される(同法5条2項4号)。

「協議を適切に行わない代金額の決定」とは、委託事業者が、中小受託事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず、協議に応じなかったり、必要な説明を行わなかったりするなど、一方的に製造委託等代金を決定することを指す注5。

本改正により、中小受託事業者が代金の額の引き上げについて協議を求めたにもかかわらず、これを無視し、拒否し、または回答を引き延ばすなどにより協議に応じなかった場合や、委託事業者が代金の額の引下げを要請する場合において、中小受託事業者がその説明を求めたのに対し、具体的な理由の説明や根拠資料の提供をすることなく代金の額を引き下げた場合等が、規制の対象となる。

企業においては、従前から、結果として買いたたき規制に該当しないよう、価格の決定において十分な交渉を行うよう心掛けているものと思われるが、本改正により、交渉プロセスそのものが違反行為として定められたため、中小受託事業者との交渉においては、情報開示や協議対応について、より一層慎重な姿勢が求められる。

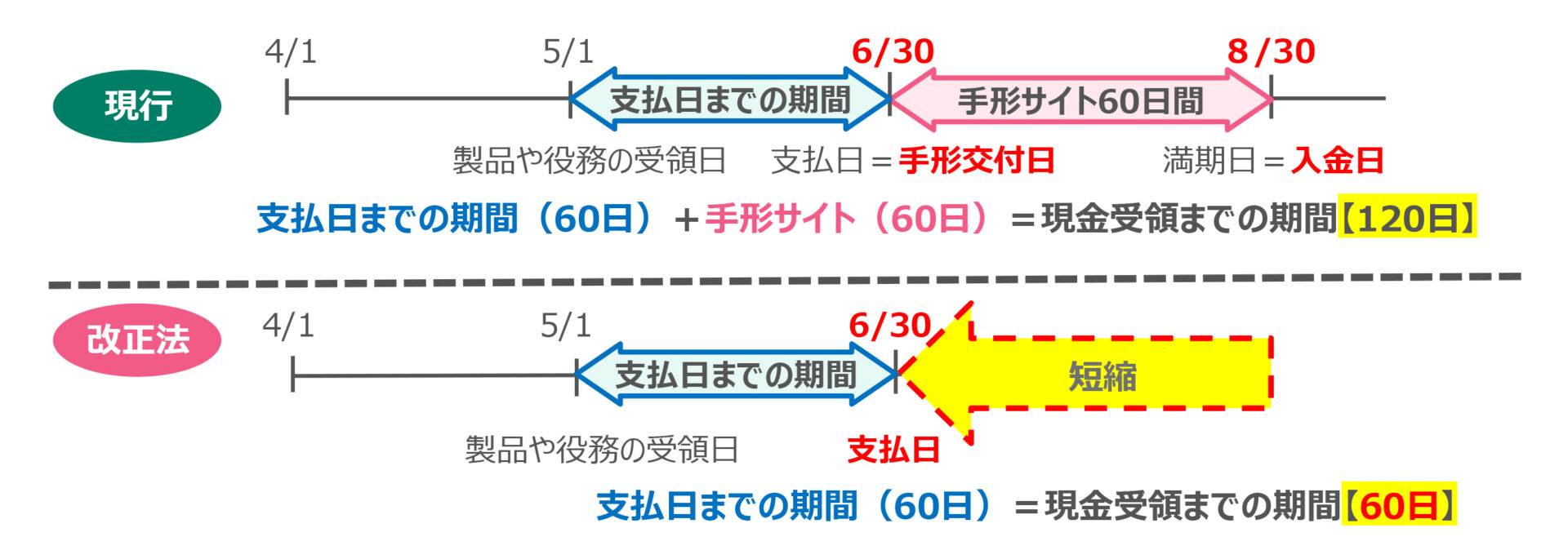

(2) 手形支払等の禁止

下請法では、親事業者には、親事業者が物品等または情報成果物を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者が役務を提供した日)から起算して60日以内に定めた支払期日までに下請代金を全額支払う義務が課されている(下請代金の支払遅延の禁止)。

しかしながら、実態としては、支払手段として手形等を用いることにより、発注者が受注者に資金繰りに係る負担を求める商慣習が続いていることが問題視されていた。

これを受け、本改正において、①手形の交付や、②電子記録債権や一括決済方式について、支払期日までに製造委託等代金に相当する額の金銭と引き換えることが困難であるものの使用も、支払遅延に該当するものと定められる(同法5条1項2号)。

図表4 支払期日を定める義務

出典:公正取引委員会「中小受託取引適正化法(下請法改正法)」(令和7年6月)13頁。

本改正により、これまで手形等を用いていた企業は、支払方法を変更する必要があり、実質的な支払サイトが短縮されることとなるため、自社の資金繰りの見直しが求められる。

面的執行の強化

下請法では、事業所管省庁には調査権限のみが与えられているが、公正取引委員会、中小企業庁、事業所管省庁の連携した執行をより拡充する必要性があること、および下請事業者が、親事業者の違法行為を公正取引委員会や中小企業庁ではなく、事業所管省庁に通報した場合、当該通報に関する親事業者の報復行為が下請法の「報復措置の禁止」の対象となっていないことが問題として挙げられていた。

これを踏まえ、本改正では事業所轄省庁の主務大臣に指導・助言権限を付与する(同法8条)。

また、下請法は、親事業者の違反行為を公正取引委員会、中小企業庁へ知らせたことを理由に、その下請事業者に対して取引数量の削減・取引停止など、不利益な取扱いをする「報復措置」を禁止しているが、本改正では、当該申告先に新たに事業所管省庁の主務大臣が追加される(同法5条)。

本改正に示されるとおり、取適法の違反行為に対する取締りはより強化されることが予想されるため、企業としては改めて、取適法を遵守しているか再点検する必要がある。

その他の改正点

その他の改正点については、以下のとおりである。以下の改正により各企業において対応が求められる事項は多くはないと予想されるが、遅延利息の対象の拡大や、違反行為是正後にも勧告が可能になるなど、前述の面的執行強化と併せて、違反行為を厳重に取り締まる姿勢が表れた改正と言えるため、改正内容を十分に理解しておくことが重要である。

(1) もっぱら製品の作成のために用いられる木型、治具等について、製造委託の対象物への追加

下請法では、製造委託の一類型として、「自社で使用・消費する物品を自社で製造している事業者が、その物品、部品、専らそれらの製造に用いる金型の製造を他の事業者に委託する場合」には、適用対象取引に該当すると定められている。

しかしながら、物品等の製造に用いられる道具のうち、金型のみが製造委託の対象物とされており、その他の木型、治具等については、製造委託の対象物とされていないという問題があった。

そのため、本改正においては、金型に加えて、木型、治具などを他の事業者に委託する場合も、製造委託に該当するものと定められ、製造委託の範囲が拡大される(同法2条1項)。

(2) 必要的記載事項は電磁的方法により提供可能へ

下請法では、親事業者は、口頭発注によるトラブルを未然に防止するため、発注にあたって発注内容等(以下、「必要的記載事項」という)を書面により明示する義務があり、下請事業者から事前の承諾を得たときに限り、書面の交付に変えて、電磁的方法により必要的記載事項の提供を行うことができるとされてきた。

本改正により、中小受託事業者の承諾の有無にかかわらず、必要的記載事項を電磁的方法により提供することが可能となる(同法4条)。

なお、改正後においても口頭での提供は認められていないため、注意する必要がある。

(3) 遅延利息の対象に減額を追加

下請法では、親事業者が、支払期日までに製造委託等代金を支払わなかった場合、受領した日から起算して60日を経過した日から実際に支払が行われる日までの期間、その日数に応じ、下請事業者に対して遅延利息(年率14.6%)を支払う義務が定められていた。

本改正により、取適法においては、委託事業者が、中小受託事業者に責任がないのに、発注時に決定した製造委託等代金の額を減じた場合、起算日から実際に減じた額の支払いをする日までの期間について、減じた額に対して遅延利息を支払う義務が新たに追加される(同法6条2項)。

この場合における遅延利息の起算日は、減額を行った日または中小受託事業者から給付を受領した日から起算して60日を経過した日のいずれか遅い日となる。

(4) 既に違反行為が行われていない場合等の勧告に係る規定を整備

下請法では、受領拒否等をした親事業者が公正取引委員会の勧告前に受領等をした場合や、支払遅延をした親事業者が勧告前に代金を支払った場合に、なお勧告ができるかどうかが規定上明確となっていなかった。

そのため、本改正において、既に違反行為が行われていない場合等の勧告に係る規定が整備され、勧告時点において委託事業者の行為が是正されていた場合においても、再発防止策などを勧告できるようになる(同法10条)。

本改正により、一度違反行為を行った委託事業者は、是正を行ったとしても、勧告の対象となるリスクがあるため、各企業においては、一時的であっても違反行為を行わないよう、より慎重な対応が必要となる。

おわりに

以上のとおり、今回の改正では、適用される取引類型の拡大や、新たな禁止行為等、各企業において対応が求められる事項が多く盛り込まれている。

下請法については、従前から適用対象取引の範囲や、禁止行為の該当性について正しく理解していなかったために意図せずして違反状態となっているケースも見受けられるため、委託事業者となりうる企業においては、まずは改正内容を正確に理解し、そのうえで施行される令和8年1月1日までに、適切な対応を行うことが重要である。

→この連載を「まとめて読む」

- 公正取引委員会・中小企業庁「下請取引適正化推進講習会テキスト」(令和6年11月)1頁。[↩]

- 公正取引委員会「中小受託取引適正化法(下請法改正法)」(令和7年6月)10頁。[↩]

- 法律の略称については、中小受託取引適正化法または取適法となる予定であり、当該略称は、取引の適正化という本法の趣旨を反映したものと考えられる。[↩]

- 公正取引委員会「中小受託取引適正化法ガイドブック 「下請法」は「取適法」へ〜知っておきたい制度改正のポイント〜」(2025年6月)4頁。[↩]

- 前掲注4)19頁。[↩]

赤津 俊一郎

弁護士法人御堂筋法律事務所 弁護士

18年中央大学法学部卒業。20年東京大学法科大学院修了。22年弁護士登録(東京弁護士会)、弁護士法人御堂筋法律事務所入所。

御堂筋法律事務所プロフィールページはこちらから