はじめに

2022年9月に政府が「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を策定してから早3年余りが経過し、2025年中には、政府の「「ビジネスと人権」に関する行動計画(2020-2025)」(National Action Plan、以下、「NAP」という)の改訂が予定されている。ひと昔前と比較すると、日本でも「ビジネスと人権」(人権尊重)の考え方が徐々に浸透し、大企業を中心に、人権尊重に取り組む企業が格段に増えてきたが、中小企業に目を向けると、「ビジネスと人権」に対する認知度は依然として低く、取り組みの必要性に対する理解も十分に広まっているとは言い難い。

日本において、「ビジネスと人権」を真の意味で普及させるためには、中小企業における取り組みの拡充が欠かせないところ、本稿では、弁護士として中小企業における人権尊重の取り組みを支援してきた筆者の経験を踏まえて、その課題と支援の可能性について概観する。

なお、本稿における内容は、筆者の経験を踏まえた個人の見解に基づくものであり、所属・関係する組織の意見を示すものではないことに留意されたい。

持続可能な未来社会の実現における中小企業の重要性

2015年に採択されたSDGs(持続可能な開発目標)の17の目標にも表れているとおり、持続可能な未来社会を実現するためには、「環境」「経済」「社会」の三つの側面のバランスが保たれていることが重要(図表1)であるが、人権の視点は、すべての人々の人権が尊重される「社会」の実現を構成する要素として理解されることが多い。

図表1 持続可能な未来社会の実現に必要な要素

ここでいう「社会」は、個々人のほかに多数の企業等により構成されるが、日本企業の約99.7%は中小企業であり、中小企業で働く従業者数は69.7%(約3,310万人)にも上る注1。人権リスクの大きさや深刻さは、必ずしも企業規模に比例するものではなく、また「人」と関わる事業である限り、潜在的なものも含めて、人権リスクがゼロの事業は存在しないのであるから、中小企業なくして社会が成り立たないように、中小企業における人権尊重の取り組みなくして真の人権尊重は実現できないといえる。

実際、「ビジネスと人権」における最重要の国際規範である国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」(以下、「国連指導原則」という)は、事業内容や規模にかかわらず、およそすべての企業に人権尊重責任がある旨を定めており、中小企業はもちろんのこと、個人事業主であっても、人権尊重の取り組みとして、①人権方針の策定、②人権デュー・ディリジェンスの実施、そして、③是正・救済の実施を行う責任があることを明らかにしている。

中小企業の現在位置

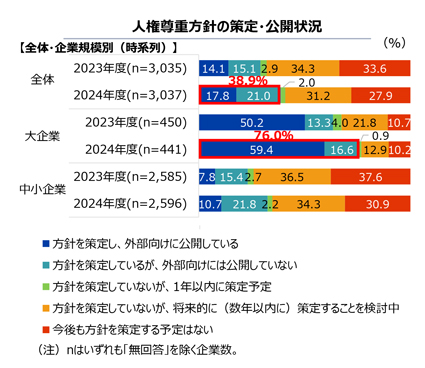

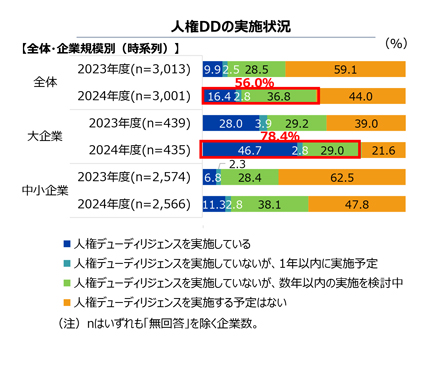

このように、持続可能な未来社会の実現には、中小企業における人権尊重が必要不可欠であるにもかかわらず、大企業における取り組みが年々充実していく一方で、中小企業の対応は伸び悩みを見せている。たとえば、日本貿易振興機構(ジェトロ)が海外ビジネスに関心が高い日本企業を対象に実施した直近の調査注2では、2024年度の時点で「人権方針を策定して外部向けに公開している」と回答した企業は、大企業で59.4%(人権方針を策定しているが外部向けには公表していないと回答した企業を含めれば76.0%)であったのに対し、中小企業ではわずか10.7%(人権方針を策定しているが外部向けには公表していないと回答した企業を含めても32.5%)にとどまった。また、2024年度の時点で「人権デュー・ディリジェンスを実施している」と回答した企業は、大企業で46.7%であったのに対し、中小企業ではわずか11.3%にとどまった。中小企業において、人権方針の策定および人権デュー・ディリジェンスの実施に取り組む企業は2023年度よりわずかに増加しているものの、大企業と比較すると、圧倒的に取り組みが広がっていないことがわかる(図表2)注3。

図表2 ジェトロによる調査結果(一部抜粋)

出典:日本貿易振興機構(ジェトロ)調査部「[速報版]2024年度|ジェトロ海外ビジネス調査 日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査―高まる地政学リスク、サプライチェーン再編へ―」(2025年2月4日)28頁。

中小企業における取り組みの難しさ

なぜ中小企業における取り組みは大企業ほど浸透していないのか。

これにはいくつかの要因が考えられるが、まずはやはり、大企業に比べて、中小企業の時間的・人的リソースが限られていることが挙げられる。大企業であれば、サステナビリティ担当部署を組成して、その中に人権分科会を設置するなど、人権尊重の取り組みを主導する専門部署が置かれる場合も多いが、中小企業では、そのような人員配置を行うことは難しい場合が多い。

また、これとは別の観点として、筆者がこれまで中小企業における取り組み支援に携わってきた経験から見るに、取り組みの浸透を阻む要因として、現場における「納得感のなさ」が大きな要因であると考えられる。中小企業において人権尊重の取り組みを意識する最初のきっかけは、その大半が大企業の取引先からのアクション、たとえば、人権関係の取組状況を問うアンケートへの回答要請、当該取引先の人権方針への賛同を表明する誓約書や調達ガイドラインへの同意を表明する同意書の提出要請、当該取引先が指定する人権関係の監査の受け入れ要請等が挙げられる。もちろん、これらの要請は、当該取引先の人権デュー・ディリジェンスの一環として行われるものであり、それ自体は合理的な場合が大半であるが、中小企業に対して、そのような要請に至った背景や意義に関する十分な説明がないままに各種要請が行われるケースも多く見られる。そして、そのようなやり取りを幾度と重ねるうちに、中小企業の現場では、人権尊重の取り組みの全体像が見えず、その意義を正しく理解しないままの状態で、取引先に求められた部分だけを取り急ぎ対処する「断片的」な対応がルーティン化してしまう例が多々見られる注4。

弁護士による支援のあり方

上記Ⅳ記載のような中小企業の事情を踏まえたうえで、中小企業における人権尊重の取り組みを浸透させるには、中小企業へのサポートが欠かせない。以下では、基本的人権の擁護を使命として人権の概念を理解していると同時に、日々の法律相談業務等を通じて、各中小企業の事情を理解している弁護士がこれをサポートする場合を想定し、弁護士に期待される役割と留意点について述べる。

まず、中小企業が取引先からの要請に対応する場面を例にとると、弁護士には、人権尊重の取り組みが求められている背景や全体像、大企業の取引先から求められているアンケート等の意義や位置づけについての情報提供に加え、「人権」とは何かといった基本的な事項についても情報提供を行う役割が期待される。大企業の取引先からの要請が下請法等に照らして違法・不当なものである場合には、その観点からの法的アドバイスを提供することも当然必要である。そして、中小企業が人権尊重責任を果たす意義はもちろんのこと、その取り組みが企業の付加価値の向上に繋がりうるといった視点・情報注5を提供し、人権尊重の取り組みへの「納得感」を醸成し、より能動的な取り組みを促す役割も重要である。さらに、取引先からの要請への対応という枠組みを超えて、実際に能動的に人権尊重の取り組みを進めようとする中小企業に対しては、国連指導原則をはじめとする国際基準に基づく人権方針の策定、人権デュー・ディリジェンスの実施、そして是正・救済の実施について、国際人権法に基づいた助言を行うことが期待される。その場合には、中小企業における時間的・人的リソースも念頭に置きながら、既存の取り組みやオペレーションを活用しつつ、いかに既存の実務に人権尊重の視点を落とし込んでいくかといった視点を持つことが肝要である。また、一般的・抽象的に広く人権リスクの予防・軽減に努めることも重要であるが、リソースが限られている場合には、現実に発生している個別具体的な人権課題に対する是正・救済を実施すべく、声を広く拾い上げる苦情処理メカニズムを充実させることも有用である。そこで、内部通報制度等の既存の制度を踏まえながら、国連指導原則31の基準も踏まえた苦情処理メカニズムの構築に関する具体的なアドバイスを行うことなどが期待される(たとえば、通報受付の多言語化や通報後の対応手順の明確化などが考えられる)注6。

政府・地方自治体による支援・関与の充実への期待

中小企業のニーズに合わせて多面的な支援を提供するためには、弁護士のような外部アドバイザーによる支援に加えて、政府による支援の充実が不可欠である。政府も中小企業における人権尊重の取り組みの拡充が課題であることは認識しており、中小企業向けのセミナーや事例集注7を公表するなど、一定の支援を行っているが、そのような支援に対する認知が現場で浸透しているとは言い難く、また、あまねく地方に展開されているとも言い難い。たとえば、ドイツでは、連邦政府が設置した「ビジネスと人権」のヘルプデスクが、中⼩企業向けの「The SME Compass」を運営しており、関連情報や研修ツールをウェブサイト上で提供したり、個別相談にも応じたりするなど、個別具体的な支援が提供されており、今後の日本政府による支援のあり方を検討するうえで参考になる。上記I記載のとおり、2025年中にNAPの改訂が予定されているため、その中で政府が中小企業における人権尊重の取り組み拡充に向けて何らかの言及を行うかが注目される。

また、政府だけでなく、地方自治体による支援・関与の充実も期待される。地方自治体は、地元の中小企業と繋がりがある場合が多く、連絡会議などの集団的な活動を通じて、各地方に見られる固有の人権課題を踏まえながら、企業が人権尊重に取り組むための基盤や機会を集団的に提供できることが多い。また、東京都において、「東京都社会的責任調達指針」が採用され、2025年4月から東京都が行うほぼすべての調達において、人権尊重を含む持続可能性に配慮した調達が行われることになった点にも表れているとおり、規制を通して、当該地方において、人権尊重の取り組みを敷衍させる役割も期待される。

さいごに

以上のとおり、中小企業における人権尊重の取り組みにはまだまだ課題が多く、すでに着手している企業においても、個々の企業が外部の知見を活用しながら、限られたリソースの中で創意工夫をこらしているのが現状である。しかし、中小企業には、経営陣の「納得感」の下に対応が進められれば、一気に取り組みが加速・充実するというアドバンテージもある。また、従業員や取引先といったステークホルダーとの距離が近く、それぞれとの対話・協議を実現しやすいといった利点もある。さらに、以前から人権課題を含むサステナビリティ活動に熱心に取り組んできた中小企業からは、人権尊重の取り組みによって人権リスクの防止・軽減を図れることはもちろん、企業の競争力や企業価値の向上にも資するという点から、昨今の流れを肯定的に捉える声も多く聞かれる。「ビジネスと人権」の真の普及に向けて、このような中小企業のポテンシャル・素地を活かしつつ、いかに受動的な取り組みから能動的な取り組みに転換できるかが今後の鍵であり、そのための外部からの支援の充実と、中小企業における「納得感」に基づく能動的な取り組みの実例が蓄積・公開されることが強く望まれる注8。

→この連載を「まとめて読む」

- 中小企業庁編「2024年版中小企業白書 小規模企業白書(上)環境変化に対応する中小企業」xi頁。[↩]

- 日本貿易振興機構(ジェトロ)調査部「[速報版]2024年度|ジェトロ海外ビジネス調査 日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査―高まる地政学リスク、サプライチェーン再編へ―」(2025年2月4日)28頁。[↩]

- 当該該調査は、海外ビジネスに関心が高い日本企業を対象に実施されたものであるが、欧州諸国をはじめとする諸外国では人権尊重の取り組みを法令で企業に義務づけている例も多いため、海外ビジネスに関心が高い企業は、そうでない企業に比べて、一般に人権尊重の取り組みが進みやすい傾向にある。そのため、海外ビジネスへの関心の有無を問わずに広く日本の中小企業の取組状況をみた場合には、当該調査よりも低い結果となる可能性が高い。[↩]

- このような現象は、大企業において、本社や間接部門が中心となって人権尊重の取り組みを進めたが、取り組みに際してグループ各社や現場の従業員との協議・対話が不十分であった場合にも起こりうるものである。[↩]

- 公共調達や大阪・関西万博における調達等において、持続可能性に配慮した調達実務が広がっていることで、人権・環境問題に取り組む企業が発注者・顧客企業から選ばれ、企業の人権・環境取組を進めるインセンティブやモチベーションを高める機会になっていることについて、本連載第4回の高橋大祐「大阪・関西万博が描く持続可能な未来社会とサステナビリティ・法律実務への影響と対応」を参照。[↩]

- ⼤阪弁護⼠会 弁護⼠業務改⾰委員会(第9部会)では、有志により、⼤阪・関⻄万博の共創チャレンジとして、⼤阪府内の中⼩企業に対して⼈権デュー・ディリジェンスの実施⽀援を⾏っている。詳しくは、「人権デューデリ☆100社チャレンジ!」を参照。[↩]

- たとえば、「令和6年度法務省委託「ビジネスと人権」ファーストステップ~中小企業向け取組事例集~(2025年3月)」がある。[↩]

- 直近に、 中小企業家同友会全国協議会が中小企業における実践例やチェックシート等を取りまとめたものとして、中小企業家同友会全国協議会「人間尊重経営を深めるための「ビジネスと人権」実践の手引き」(2025年9月)がある。[↩]

石田 明子

弁護士法人大江橋法律事務所 弁護士

「ビジネスと人権」をはじめとする ESG・サステナビリティ分野、企業不祥事対応を中心とした危機管理・コンプライアンス分野、国内訴訟を中心とする紛争解決分野を主な取扱分野としている。特に、「ビジネスと人権」に関しては、首都圏の大企業のみならず、地方拠点の大企業や中小企業の実務支援にも取り組み、関西の企業担当者向けに大阪弁護士会弁護士業務改革委員会と国連開発計画(UNDP)共催による「ビジネスと人権研究会」(2024年7月)を企画したり、地方自治体での講演活動を実施したりするなど、地方での情報発信・情報提供に精力的に取り組んでいる。日弁連弁護士業務改革委員会「企業の社会的責任(CSR)と内部統制に関するプロジェクトチーム」(幹事)、国際法曹協会「ビジネスと人権委員会」(会員)、大阪弁護士会「弁護士業務改革委員会」(委員)等を務める。