はじめに

近時、世界中で生成AIの発展・進化が続いており、そのスピードには目を見張るものがある。生成AIは、企画書やマーケティング資料のドラフト作成、自社で保有するさまざまなデータの利活用のほか、多様な場面で業務効率化の役割を果たしてくれる魅力的なツールとなっており、生成AIを導入し始めたり、導入を検討したりしている企業・部署も増え始めている。

しかし、その一方で、生成AIの導入が進む中で、企業が避けて通れない課題の一つが「著作権侵害リスク」だ。生成AIに関する著作権法上の議論は、当初からさまざまに行われており、現在は、文化庁から一定の考え方が示されるなど(AIと著作権について)、著作権侵害行為とならないような生成AIの活用方法について、ある程度共通の認識が醸成されつつある。

本稿では、現時点における生成AIと著作権に関する議論を概観しつつ、生成AIを業務に導入する企業が知っておくべき実務上の注意点およびその対応策を解説する。

前提として、生成AI全体の取扱いをめぐる日本における議論の経過をたどると、令和5年5月から始まった内閣府のAI戦略会議がまず挙げられる。同会議は、令和7年6月には第14回を迎え、AI制度に関する議論の旗振り役の一つを担っているといえる。同会議を含むさまざまな議論を踏まえ、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(いわゆるAI法)が、令和7年5月28日に成立し、同年6月4日に公布された。総務省と経済産業省は、事業者向けのガイドラインとして、令和6年4月19日に「AI事業者ガイドライン(第1.0版)」を公開し、その後2回の改訂を経て、令和7年3月28日には「AI事業者ガイドライン(第1.1版)」を公開した。

AIと著作権に関する議論を見ていくと、令和5年6月19日には、生成AIの急速な発展・普及を受け、著作権法の正しい理解に基づいて生成AIの利活用がされることを目的として、文化庁著作権課によるセミナーが実施され、「AIと著作権」という講義資料が公開された。令和6年には、文化審議会注1著作権分科会法制度小委員会が3月15日に「AIと著作権に関する考え方について」を、AI時代の知的財産権検討会注2が5月28日に「中間とりまとめ」を、文化庁著作権課が、7月31日に「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」を、また、8月9日にはセミナーを再び実施して「AIと著作権Ⅱ」という講義資料を、それぞれ公表した。

本稿は、これらの各資料に現われた共通の考え方を抽出しつつ、AIの開発・学習段階と生成・利用段階とに分けて、著作権法に関する議論を概観する。AIと著作権法の議論においては、このように論点の個別性から、開発・学習段階と生成・利用段階とに分けて検討することがほとんどであるが、AIの事業活動を行う主体から見ると、それぞれ、開発・学習段階はAI事業者またはAI提供者、生成・利用段階はAI利用者における対応が主な議論となるので、読者の方の属性に応じて、各項目を参照していただければと思う。

開発・学習段階での問題点

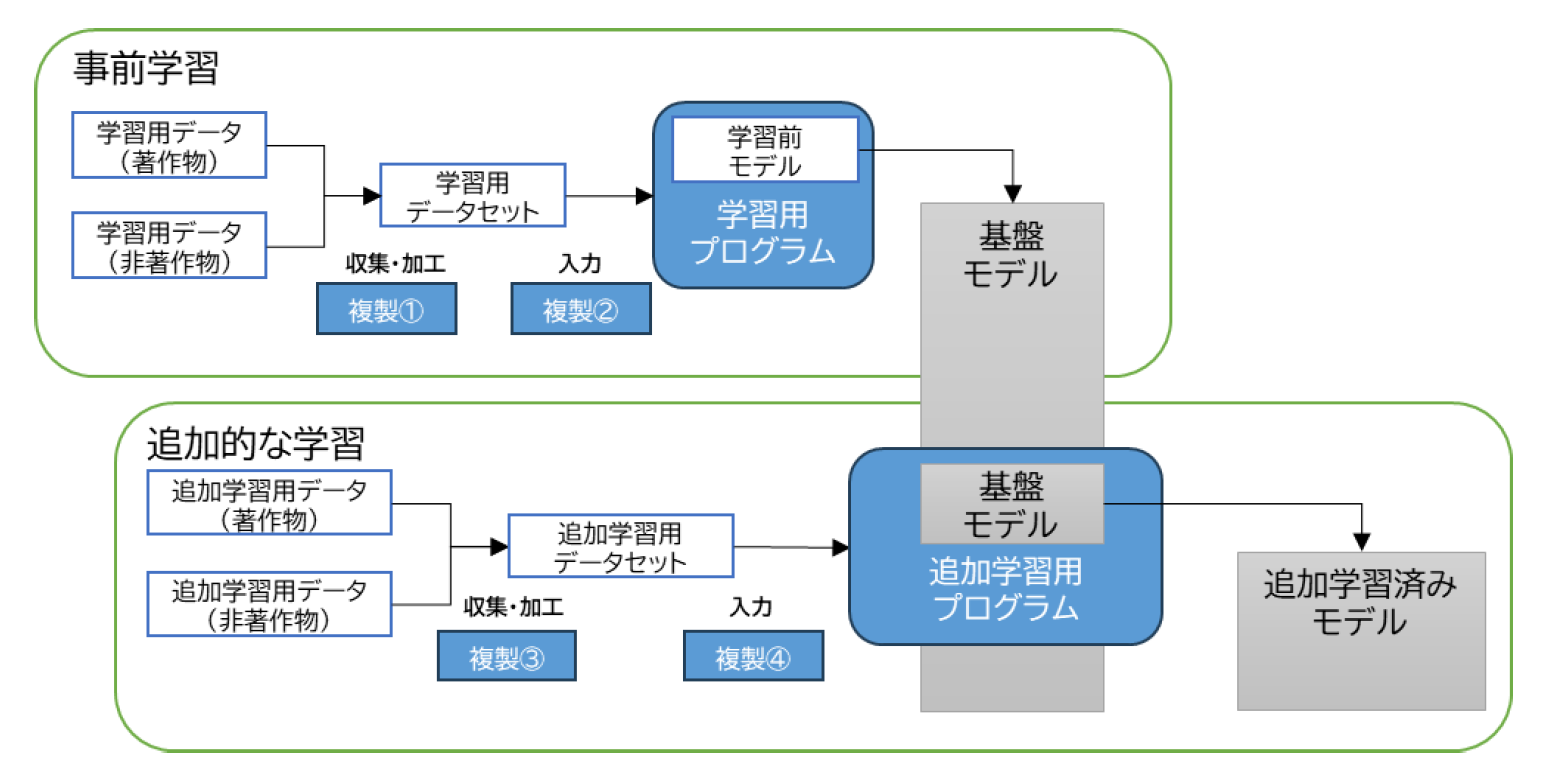

著作権侵害は、他人の著作物について一定の利用行為を行った場合に成立することとなるが、開発・学習段階では、以下の行為が著作物の利用行為となり、著作権侵害リスクが発生することになる。図表1の「事前学習」は、基盤となる学習済みモデルの開発を想定しており、「追加的な学習」としては、いわゆるファインチューニング注3が挙げられる。

・ AI学習用データセット構築のための学習データの収集(いわゆるスクレイピングやクローリング等注4)・加工(図表1・複製①・③)

・ 基盤モデル作成に向けた事前学習(図表1・複製②)

・ 既存の学習済みモデルに対する追加的な学習(図表1・複製④)

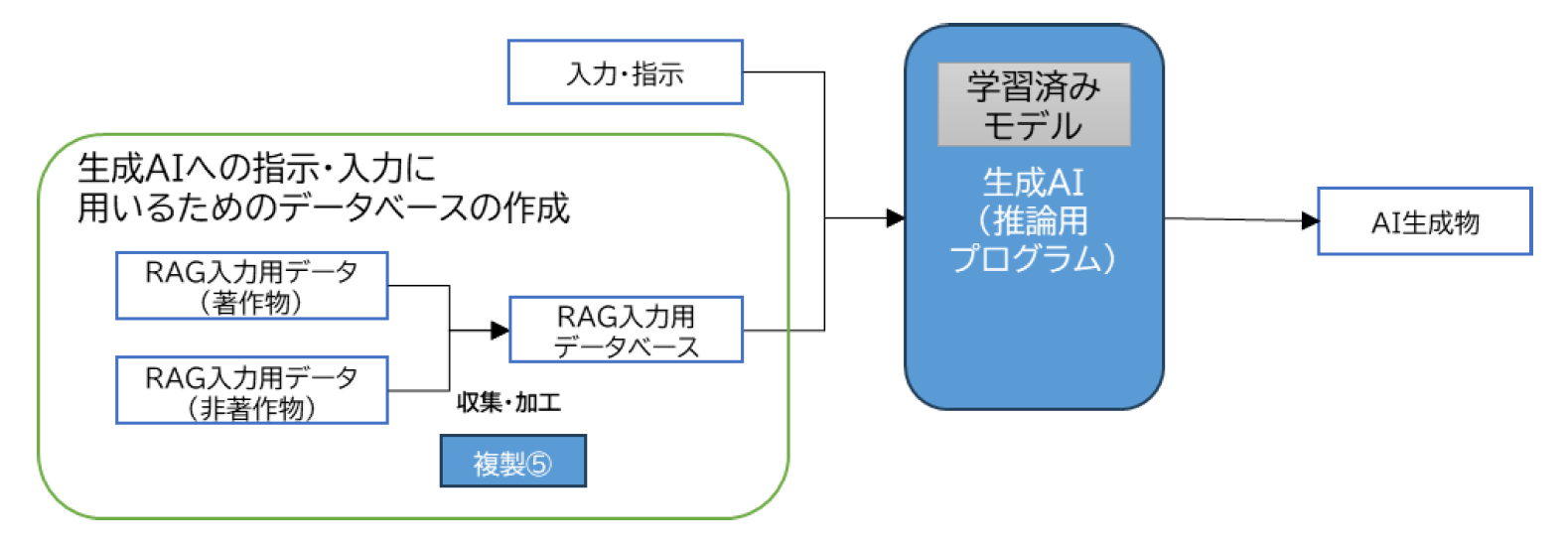

・ 検索拡張生成(RAG)注5等において、生成AIへの指示・入力に用いるためのデータベースの作成(図表2・複製⑤)

図表1 事前学習・追加的な学習に伴う著作物の利用行為

出典:文化審議会著作権分科会法制度小委員会「AIと著作権に関する考え方について」(令和6年3月15日)18頁図2。

図表2 生成 AI への指示・入力に用いるためのデータベースの 作成に伴う著作物の利用行為

出典:文化審議会著作権分科会法制度小委員会「AIと著作権に関する考え方について」(令和6年3月15日)19頁図3。

もっとも、著作権法では、形式的には他人の著作物を利用する行為として著作権侵害行為に該当するように見えるものであっても、一定の場合には、当該利用行為が著作権侵害には当たらないとする例外を定めている(一般に、これを「権利制限規定」という)。

生成AIの開発・学習段階でよく議論されるのは、このような権利制限規定である著作権法30条の4(非享受利用)を適用できるかという論点である。

著作権法(抜粋・丸数字および下線は筆者)

(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)

第30条の4 著作物は、①次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、②当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

一 (略)

二 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合

三 (略)

同条では、情報解析等に伴い著作物を利用する場合のような、著作物に表現された思想または感情の享受を目的としない利用行為(非享受目的で行われる利用行為)は、同条のただし書に該当しない限り、著作権者の許諾なく行うことが可能とされているが、非享受目的で行われる利用行為であったとしても、著作権者の利益を不当に害する場合には、やはり著作権者の許諾が必要になる。

このように、同条においては、原則と例外の関係性が複雑であるため、簡潔に整理すると、以下のようになる。

| 原則 |

他人の著作物を利用(複製等)した場合 |

侵害〇 |

| 例外 |

利用行為が非享受目的である場合(①) |

侵害× |

| 例外の例外 |

非享受目的だが著作権者の利益を不当に害する場合(②) |

侵害〇 |

そのため、AI事業者またはAI提供者が、著作権侵害のリスクなく生成AIの開発・学習段階における利用行為をなすには、

① 著作物に表現された思想または感情の享受を目的としていないこと

かつ、

② 著作権者の利益を不当に害する場合に当たらないこと

が必要である。

では、それぞれどのような観点から判断されるのだろうか。

① 「当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」

非享受目的の利用行為については、著作権法30条の4各号に例示があり、同条2号には、情報解析の用に供する場合が挙げられている。基本的に、学習データの収集等として行われる複製行為は、情報解析の用に供するための利用であり、非享受目的の利用行為と解されている。

なお、著作物に表現された思想または感情の「享受」を目的とした行為とは、著作物の視聴等を通じて、視聴者等の知的・精神的欲求を満たすという効用を得ることに向けられた行為をいい、たとえば、単にイラストを鑑賞する目的でそのイラストを複製した場合は、この「享受」を目的とした行為に当たり、したがって、「自ら享受することを目的としない場合」には該当しないため同条が適用されず、原則どおり、イラストの著作権者の許諾が必要となる。

また、条文上は享受する目的を有しないことが要求されているので、主たる目的は非享受目的であるものの、これに加えて、(従たる目的として)享受する目的が併存してしまっているような場合にも、同条が適用されず、原則どおり、著作権者の許諾が必要となる。

生成AIの開発・学習段階における著作物の利用行為において、享受目的が併存すると評価される場合の具体例としては、既存の学習済みモデルに対する追加的な学習のうち、意図的に、学習データに含まれる著作物の創作的表現の全部または一部を出力させることを目的とした追加的な学習(いわゆる過学習(overfitting)など)を行うため、図表1における複製③や複製④を行う場合や、既存のデータベースやインターネット上に掲載されたデータに含まれる著作物の創作的表現の全部または一部を、生成AIを用いて出力させることを目的として、図表2における複製⑤を行う場合が想定されている。

② 「当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合」

「著作権者の利益を不当に害する」場合に該当するか否かを判断するにあたっては、著作物の利用行為が、「著作権者の著作物の利用市場と衝突するか」または「将来における著作物の潜在的販路を阻害するか」という観点から、「技術の進展」・「著作物の利用態様の変化」等の諸般の事情を総合的に考慮して検討することが必要とされている。

たとえば、「情報解析用に販売されているデータベースの著作物」を情報解析目的で複製するケースは、「著作権者の利益を不当に害する」場合に該当すると説明される。これは、本来、情報解析用としてのライセンス市場が成り立っているデータベースについて、著作権法30条の4の権利制限規定により、著作者の許諾なく情報解析用に利用ができてしまうことで、上記ライセンス市場と衝突し、著作者のライセンス料による利益を阻害することになるからである。

生成・利用段階での問題点

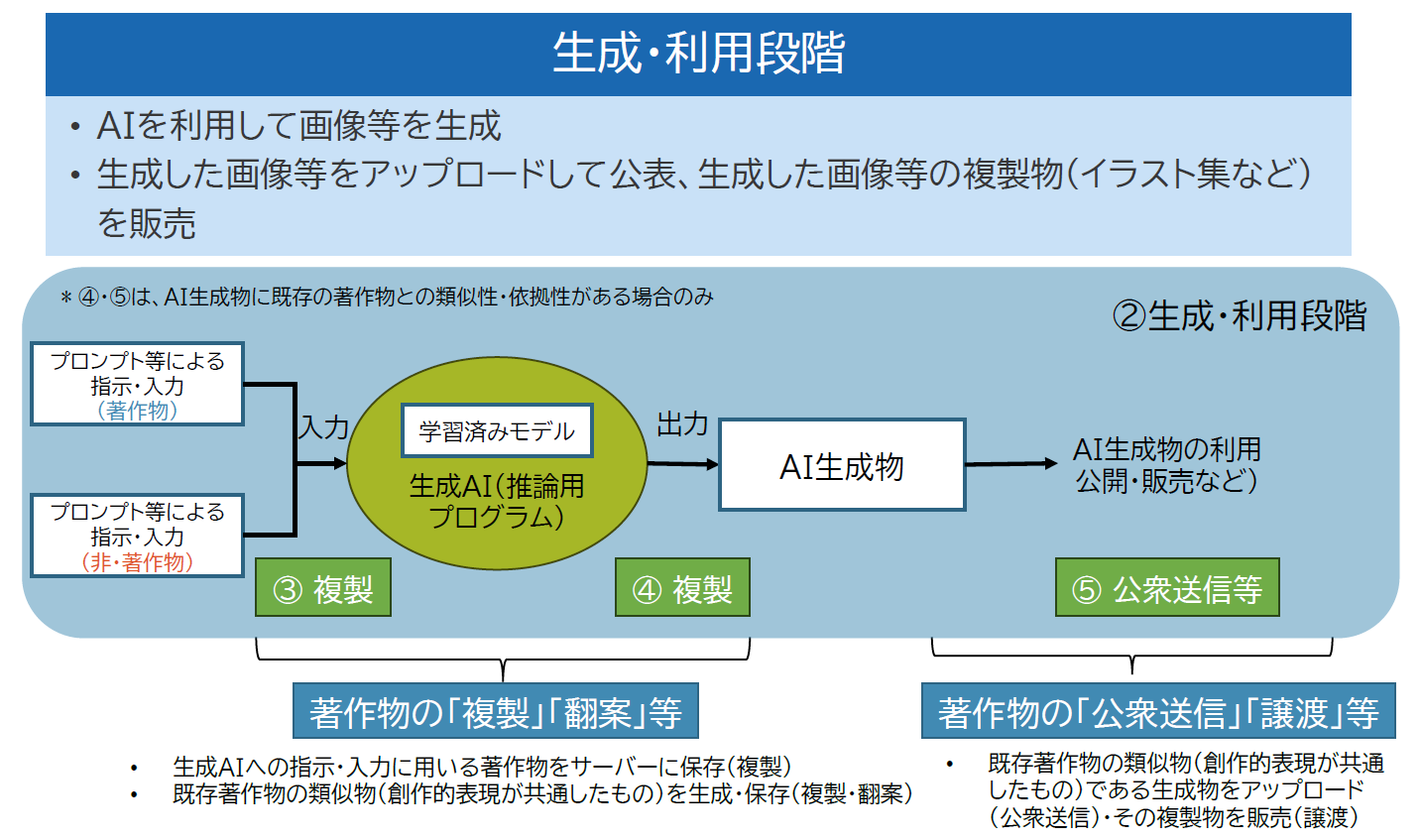

生成・利用段階では、以下の行為において、著作権侵害リスクが発生することになるが、開発・学習段階とは異なり、そもそも当該行為が著作権侵害行為となるのかが問題になる。

図表3 生成・利用段階での著作権侵害

出典:文化庁著作権課 「AIと著作権 Ⅱ ―解説・「AIと著作権に関する考え方について」―」(令和6年8月)46頁。

生成AIの生成または利用の場面においても、もともと著作権法上の解釈として存在した、人間が(生成AIを使わずに)創作活動を行う際の著作権侵害の要件と同様に考える必要がある。

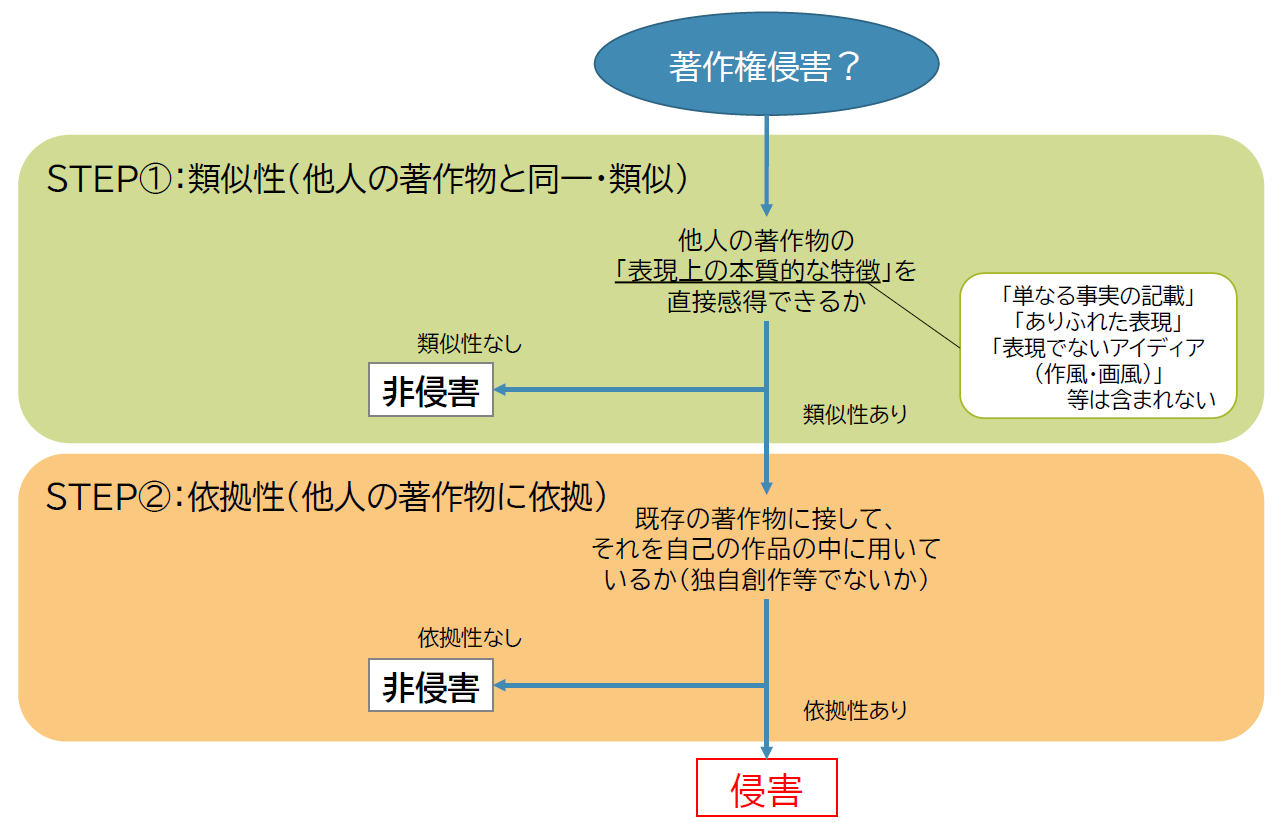

具体的には、この点が争点となった最高裁判例(最判昭和53年9月7日民集32巻6号1145頁(ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件等)において、ある作品に、既存の著作物との①類似性と②依拠性の両者が認められる際に、著作権侵害となるとされた。

ここで、①類似性とは、既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することができることをいい、著作物のうち創作的表現の部分が共通しているか否かで判断される。

また、②依拠性とは、既存の著作物に接して、これを自らの作品の中に用いることをいう。もっとも、この要件は、既存の著作物にアクセスして、これを元にしたかという内心に関わる要件であるため、立証は難しく、一般的な侵害訴訟の実務における従来の考え方では、既存の著作物に類似する作品を制作した者が、既存の著作物の表現内容を認識していたこと(既存の著作物へのアクセス可能性等の間接事実により推認されることも多い)、同一性または類似性の程度の高さ、無意味な部分の共通性などを総合考慮して判断されてきた。

図表4 著作権侵害の要件:「類似性」と「依拠性」

出典:文化庁著作権課 「AIと著作権 Ⅱ ―解説・「AIと著作権に関する考え方について」―」(令和6年8月)48頁。

このような著作権法の基本的な理解を前提に、生成AIの生成・利用段階の場面を考えていくと、①類似性については、単純にAI生成物と既存の著作物との創作的表現の共有性を判断すれば足りるが、②依拠性については、AI利用者は開発のために学習された著作物を認識していないものの、当該著作物に類似したものがAI生成物として生成された場合に、どのように考えるべきかという問題が生じる。

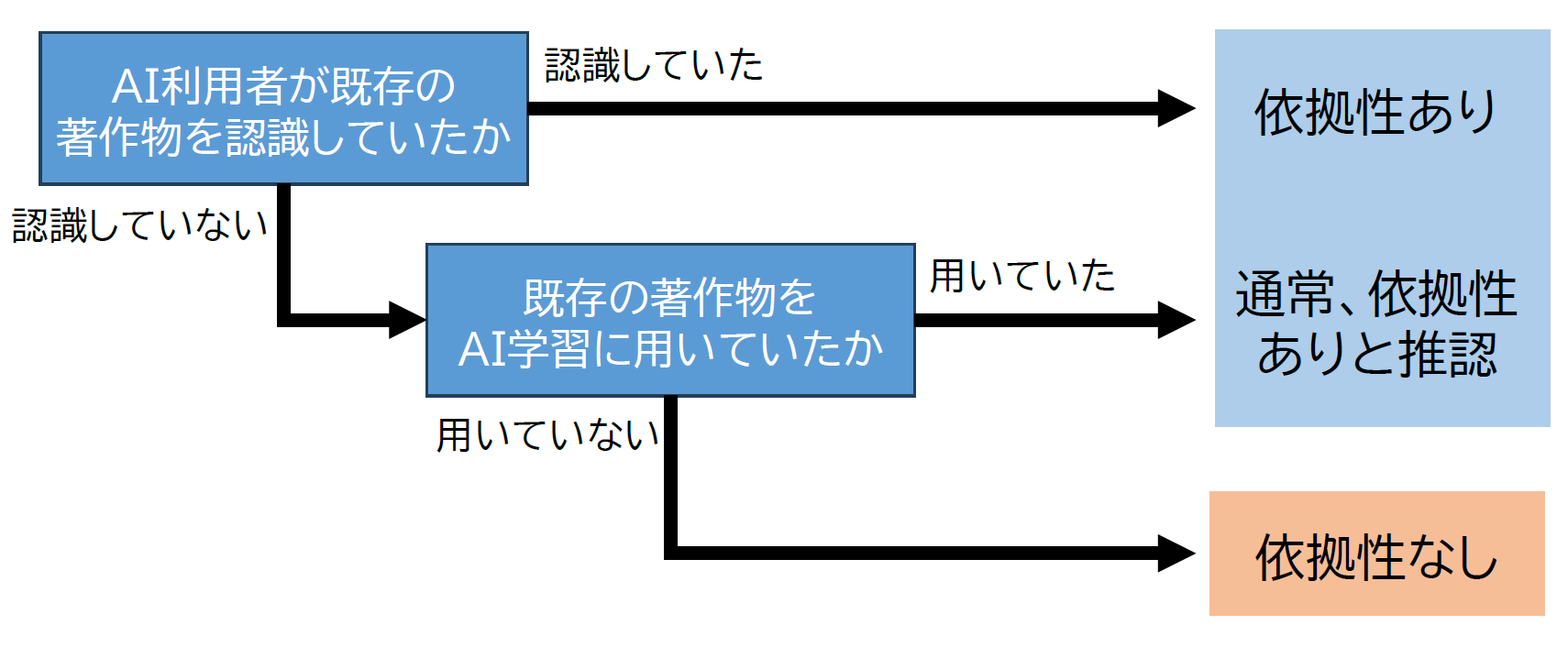

このような「既存の著作物と類似性のあるAI生成物」が生成された場合の依拠性については、以下のように考えられている。

AI利用者が既存の著作物の表現内容を認識していた場合

従来の考え方では、既存の著作物へのアクセス可能性等の間接事実により、既存の著作物の表現内容を認識していたことが推認されてきたのであり、AI利用者が既存の著作物の表現内容を認識したうえで、生成AIを利用して当該著作物の創作的表現を有するものを生成させた場合には、当然に依拠性が認められ、AI利用者による著作権侵害が成立するとされている。

AI利用者が既存の著作物の表現内容を認識していなかったが、AI学習用データに当該既存の著作物が含まれていた場合

この場合についても、客観的に当該既存の著作物へのアクセスがあったと認められることから、そのような生成AIを利用し、当該既存の著作物に類似した生成物が生成された場合は、通常、依拠性があったと推認され、AI利用者による著作権侵害になりうるとされている。

ただし、当該生成AIについて、開発・学習段階において学習に用いられた既存の著作物の創作的表現が、生成・利用段階において生成されることはないといえるような状態が技術的に担保されており、当該生成AIにおいて、学習に用いられた既存の著作物の創作的表現が、生成・利用段階において出力される状態となっていないと法的に評価できる場合には、AI利用者において当該評価を基礎づける事情を主張することにより、本件の場合であっても、依拠性がないと判断されることもありうるとされている。

AI利用者が既存の著作物の表現内容を認識しておらず、AI学習用データに当該既存の著作物が含まれない場合

AI利用者が既存の著作物の表現内容を認識していないことを前提に、AI学習用データにも当該既存の著作物が含まれていなかった場合には、そのような生成AIを利用し、当該既存の著作物に類似した生成物が生成されたとしても、これは偶然の一致に過ぎないものとして、依拠性は認められず、著作権侵害は成立しないとされている。

図表5 AI生成物の場合の「依拠性」

出典:文化庁著作権課 「AIと著作権 Ⅱ ―解説・「AIと著作権に関する考え方について」―」(令和6年8月)52頁。

採りうる実務上の対策

このように、生成AIを活用するうえでの著作権法に関する主要な議論としては、開発・学習段階では著作権法30条の4の適用の有無が論点となり、生成・利用段階では著作権侵害行為該当性が論点となる。

そのため、生成AIを活用する場合には、場面ごとに上記の論点を踏まえた著作権侵害リスクの有無を検討する必要があるが、Ⅰで述べた「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス 」では、上記の論点を含め幅広く著作権と生成AIとの関係で生じるリスクの所在について検討がなされ、当該リスクを低減させるうえで役立つと考えられる方策について、AI開発者、AI提供者、AI利用者のそれぞれに分けて記載されている。

生成AIと著作権法の議論を前提に、上記の「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」において、AI開発者、AI提供者、AI利用者のそれぞれが、著作権侵害のリスクを低減するために採りうるものとして紹介された実務上の対策を整理すると、以下のとおりとなる。

生成AIに関与する事業者においては、自らの属性ごとに特有のリスクを把握し、当該リスクの低減化を図る際の参考にしていただきたい。

AI開発者のリスク低減方策

(1) データ前処理・学習時

(ⅰ)行おうとする学習データの収集が「非享受目的」の要件を満たすかを確認する。

・ AI学習データとして収集する等の場合であっても、「享受」目的が併存している場合(たとえば以下のような場合)は、著作権法30条の4が適用されない場合があることを確認すること。

① AI学習データに含まれる著作物の創作的表現(その全部又は一部)を出力させることを目的とした追加的な学習(意図的な過学習等)を行う場合

② 検索拡張生成(RAG)等を実装する際に、生成AIへの入力用に、既存の著作物を含むデータベースを作成する場合

③ 特定のクリエイターの作品である少量の著作物のみを学習データとした追加学習(LoRA(Low-Rank Adaptation)等の手法によるものであって、学習データの創作的表現(その全部または一部)を出力させることを目的としたもの)を行う場合

(ⅱ)行おうとする学習データの収集が「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」の要件に該当しないか確認する。

(ⅲ)学習データの収集先が設けるAI学習データの収集を制限する技術的措置を尊重する。

・ AI学習データの収集はプログラムにより行うことが一般的だが、Webサイト等では、プログラムによるAI学習データの収集を制限する技術的措置がとられている場合、こうした措置がとられていることや、過去の販売実績等から、AI学習用のデータセットとしてデータベース著作物が有償で提供される予定があると推認され、著作権法30条の4ただし書に該当しうるため、意図的な技術的措置の回避は行わない方が望ましい。

(ⅳ)学習データ収集のための著作物の複製が権利制限規定の要件を満たさない場合は、著作権者の許諾を得て利用する。

(ⅴ)海賊版サイトと知りながら当該ウェブサイトを学習データの収集源としない。

・ いわゆる海賊版等の、著作権者等の権利を侵害してインターネットにアップロードされているデータを学習データとして収集することは、海賊版による権利侵害の助長に繋がるおそれもあり、厳に慎むべき。

(ⅵ)学習データである著作物をそのまま出力させるような学習方法をとらない。

(2) AI開発時

(ⅰ)学習データである著作物と類似したものの生成を防止する技術的措置の採用を検討する。

(ⅱ)学習データの出所や学習の過程等が確認可能な状態を確保する。

・ 学習データの出所(どのようなデータセットを利用したか、クローリングの際の収集ポリシー等)、学習の過程・方法に関する意思決定(どのような学習済みモデルを作成するために、どの学習データを用いて、どのような学習を行ったか)等について記録を保存・文書化しておく等、事後的に確認・検証が可能な状態を確保しておくこと。

(3) AI開発後

(ⅰ)学習データの内容についてAI利用者等への情報提供に努める。

(ⅱ)学習済みモデルにおける類似物の生成防止措置等、モデルにおける著作権侵害防止の取組みに関する情報提供に努める。

(ⅲ)生成AIの仕組みや技術の概要等について、広く情報提供する。

AI提供者のリスク低減方策

(1) AIシステム実装時

(ⅰ)学習データである著作物と類似したものの生成を防止する技術的措置の採用を検討する。

・ AIシステム実装時に、学習データである著作物と類似したものの生成を防止する技術的措置を採用しておくこと。

(ⅱ)著作権侵害に対する適切な予防措置および対応を検討する。

・ 学習済みモデルの選択や技術的措置の採用等を含めた著作権侵害に対する適切な予防措置を講じること。

・ 生成AIの利用により著作権侵害が生じた場合に講じるべき対応(たとえば、事案に関する情報共有、AIシステム・サービスの停止・復旧、原因解明、再発防止措置等)についても、あらかじめ想定し検討しておくこと。

(2) AIシステム・サービス提供後

(ⅰ)提供するAIシステム・サービスについて、適切な情報を提供する。

(ⅱ)著作権侵害となるような利用を抑制する等の観点で適切な利用規約等を整備する。

・ 生成AI(学習済みモデル)を第三者に利用させるに際して、当該第三者(利用者)による著作権侵害行為を抑制するための利用規約上の措置等(生成指示に際して既存の著作物又はその題号等を入力することを制限する規定を盛り込むこと等)が適切に取られていること。

(ⅲ)生成AIの仕組みや技術の概要等について、広く情報提供する。

AI利用者のリスク低減方策

(1) AIシステム・サービス利用時

(ⅰ)利用しようとする生成AIについての適切な情報を確認する。

・ AIシステム・サービスの利用に先立って、あらかじめ、AI開発者やAI提供者が提供する学習済みモデルに関する情報を確認しておくこと。

・ AIシステム・サービスの利用に先立って、あらかじめ、利用しようとするAIシステム・サービスの利用規約等を確認し、これに従って利用すること。

・ 不十分な著作権理解に基づく誤解と、これに伴うAIシステム・サービスの不適正な利用を生じさせないよう、従業員等に対して著作権制度の理解を確認しておくこと。

(ⅱ)著作権侵害に対する適切な予防措置および対応を検討する。

・ 生成AIの利用に関する内部的ルールの策定等、著作権侵害に対する適切な予防措置を講じること。

・ 仮に生成AIの利用により著作権侵害が生じた場合に講じるべき対応(例えば、事案に関する情報共有、AIシステム・サービスの停止・復旧、権利者への対応、原因解明、再発防止措置等)についても、あらかじめ想定し検討しておくこと。

(ⅲ)AIシステム・サービスへ既存の著作物をプロンプト入力すること(いわゆるImage to Imageにおける既存画像の入力等)が「非享受目的」の要件を満たすか(「入力した既存の著作物と類似する生成物を生成させる」といった目的で入力を行う場合は、「享受」目的が併存している場合に当たるとして、同条が適用されない場合がある)確認する。

(ⅳ)生成物の生成と利用では著作権侵害の判断が異なりうることに留意する。

(ⅴ)生成物の利用に先立って、既存の著作物と類似した生成物となっていないか確認する。

(ⅵ)関係するステークホルダーに対して、AIの利用について適切に説明する。

(ⅶ)生成に用いたプロンプト等、生成物の生成過程が確認可能な状態の確保に努める。

・ 依拠性がないことを説明できるよう、生成に用いたプロンプト等、生成物の生成過程を確認可能な状態にしておくこと。

(ⅷ)生成AIの仕組みや技術の概要等について、広く情報提供する。

なお、著作権法の観点に限らないAIの利活用に関する契約についての全体的な指針として、経済産業省が2025年2月に「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」を公表しているところ、当連載第43回「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」の要点解説 では、同チェックリストについて詳細に解説を行っているので、そちらも合わせて参照していただければと思う。

→この連載を「まとめて読む」

- 文部科学省に設置された審議会であり、著作権分科会をはじめ、四つの分科会が設置されている。[↩]

- 内閣府知的財産戦略推進事務局を中心として、AIと知的財産権等との関係をめぐる課題への対応について、関係省庁における整理等を踏まえつつ、必要な対応方策等を検討するために発足した検討会であり、第7回(令和6年4月22日開催)をもって閉会した。[↩]

- 既存の学習済みモデルに、特定の目的に合わせて独自のデータを追加的に学習させ、特定の目的に特化した追加学習済みモデルを開発することをいう。[↩]

- いずれも、ウェブサイトの情報を自動で収集・取得する技術をいう。スクレイピングは特定の情報を抽出することを目的とし、クローリングは全域的にウェブサイトを巡回して情報を収集することを目的とする点で違うが、明確な区別がなされないこともある。[↩]

- RAG(Retrieval-Augmented Generation)とは、大規模言語モデル(LLM)に、外部のデータベースや検索エンジンによる検索機能を組み合わせ、外部の情報を活用して回答の精度を向上させる技術のことをいう。[↩]

久保田 景悠

弁護士法人御堂筋法律事務所 弁護士

20年慶應義塾大学法学部卒業。22年慶應義塾大学法務研究科修了。24年弁護士法人御堂筋法律事務所入所。知的財産分野、エンターテイメント法務をはじめ、コーポレート、M&A、医療・ヘルスケア分野、訴訟・紛争解決を注力分野としている。

御堂筋法律事務所プロフィールページはこちらから