はじめに

法務パーソン・弁護士のキャリアが多様化し転職が一般化する中、AI・リーガルテックも急速な進化を遂げ、法務業界は大きな変革の渦中にあります。そんな中、これからのキャリアをどう描くべきか、悩みを抱える若手法務パーソンや若手弁護士も少なくないでしょう。この課題に応えるべく、本セミナー「若手法務担当者&若手弁護士のためのキャリア入門」(第一弾・第二弾)が開催されました。講師を務めたのは、桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー弁護士である松尾剛行氏。学習院大学法学部特別客員教授としても活躍されているほか、AI・契約レビューテクノロジー協会代表理事として、法務とテクノロジーの双方に精通しています。

本セミナーでは、キャリアデザインの基礎から、法学の学びの実務への活かし方、そしてAI・リーガルテック時代における具体的なキャリア戦略まで、松尾氏が自身の経験と深い洞察に基づき、明日から使える実践的なキャリア戦略を徹底解説します。これからのキャリアを真剣に考える方にとって、充実した実践的知見が得られる絶好の機会となっています。

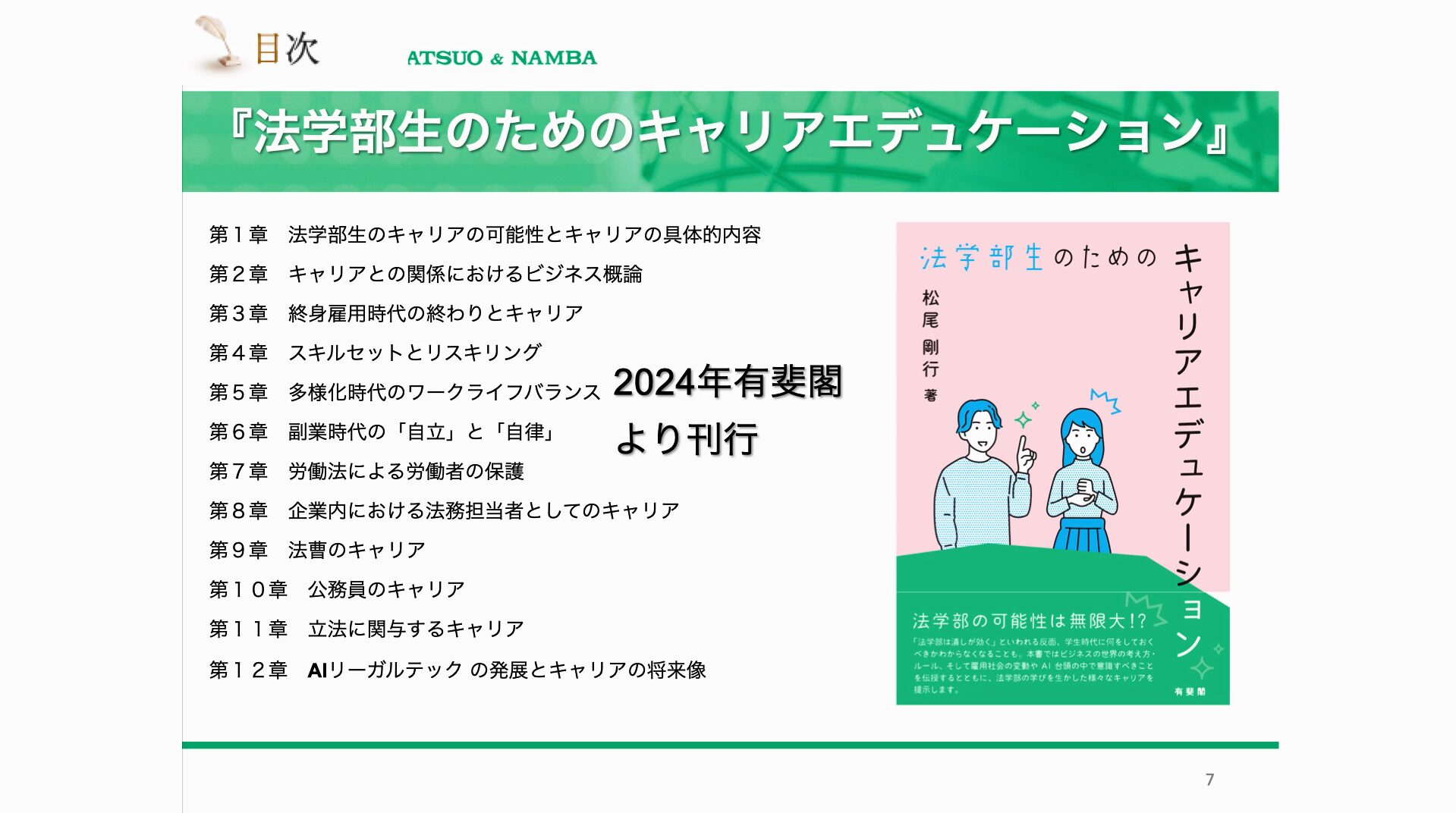

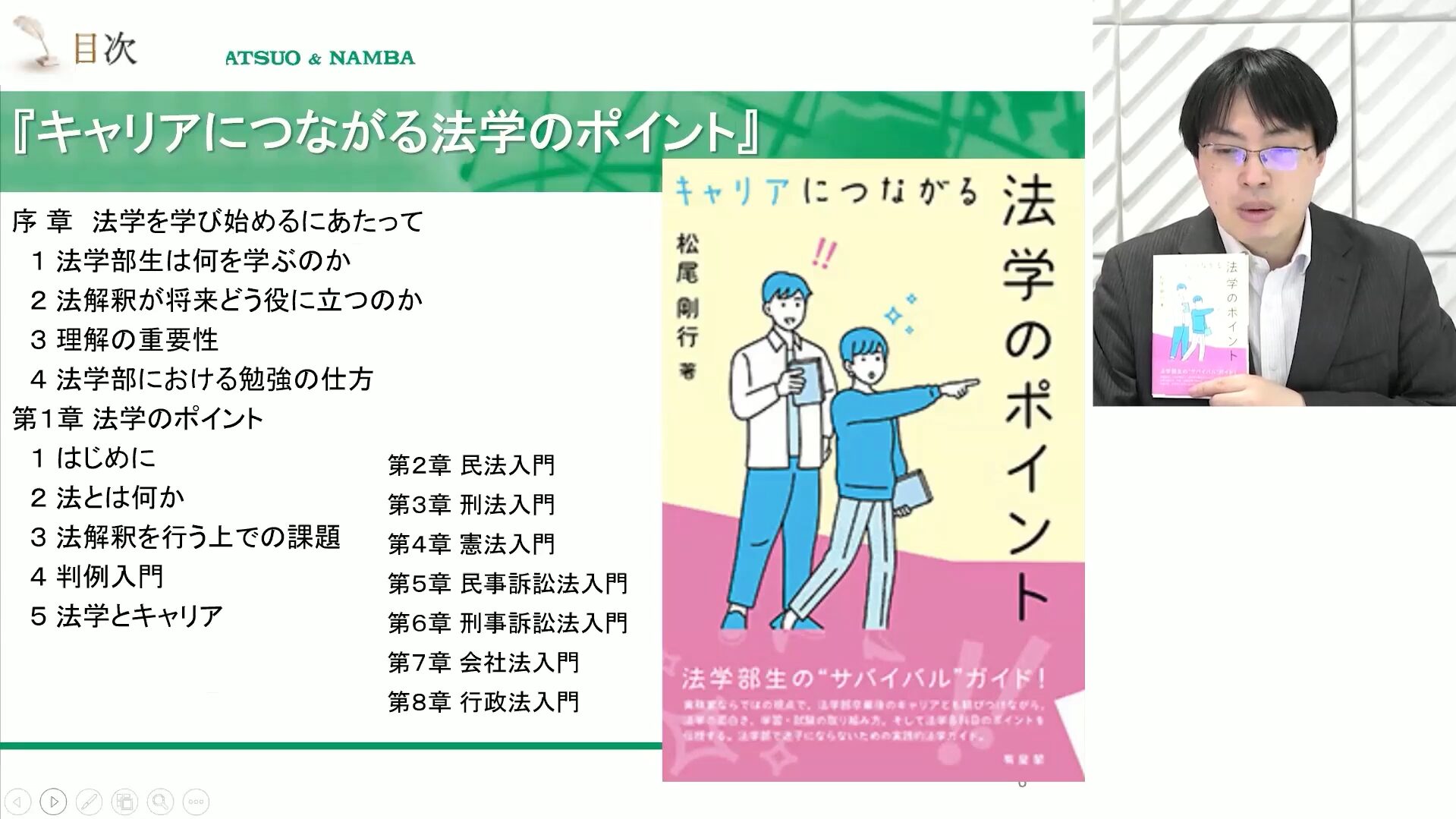

第一弾(2024/4/26開催)と第二弾(2025/5/7開催)の2部構成になっており、第一弾では書籍『法学部生のためのキャリアエデュケーション』(2,420円相当)、第二弾では書籍『キャリアにつながる法学のポイント』(2,310円相当)が受講者特典として付きます。参加費は各回2,200円、セットでお申し込みの場合は3,300円と、大変お得なセミナーです。

視聴をご希望の方は、下記の録画配信をお申込みください。

キャリアデザインの基礎

~若手法務パーソン・若手弁護士がキャリアについて考える意味とキャリアの可能性~

現代は転職が一般化し、特に法務分野はポータブルスキルが活かしやすく、多様なキャリアパスが開かれています。自社内のキャリアと転職という複数の選択肢を持ち続けることが重要であり、キャリアを考えるうえで、自身の「ポリシー(軸)」を持つことが出発点となります。

かつては司法試験合格がゴールとされた時代もありましたが、現在は弁護士資格取得後、あるいは法務担当者としてキャリアをスタートさせた後、「何を成し遂げたいのか」が問われる時代です。選択肢が増えた一方で、キャリアの迷子になりやすい状況ともいえます。だからこそ、若手のうちから主体的にキャリアをデザインする意識が不可欠です。

企業法務であればジェネラルカウンセル(GC)や最高法務責任者 (CLO)への道、法律事務所であれば専門性を高めるだけでなく、企業への出向や社外役員、大学教員といった道も考えられます。これらの可能性を知り、自身がどう働きたいかを深く考えることが、後悔のないキャリア形成に繋がります。

法学の学びを、実務やキャリアにどう活かすか

法学の知識は、実務において強力な武器となります。民事実体法は契約法務の基礎であり、リスク管理の土台となります。民事訴訟法などの手続法は、紛争解決だけでなく、契約書作成においても裁判規範としての視点をもたらすため重要です。

行政法や刑法は、コンプライアンス体制の構築や公共政策法務において不可欠な知識です。特に、情報化が進む現代では、プライバシーやデータ保護に関連して憲法の知識もますます重要性を増しています。これらの法分野の学びを深めることが、法務パーソンや弁護士としての付加価値を高めます。

法学の知識を「知っている」から「実務で使える」レベルに引き上げるには、OJT(On-the-Job Training)が基本です。しかし、AI化が進む将来はOJTの機会が減少する可能性があり、セミナーや書籍を通じたOff-JT(Off-the-Job Training)の重要性が増すことが予想されるため、積極的に学び、専門性を高め、それを資格などで可視化することがキャリアアップに繋がります。

AI・リーガルテック時代の若手法務パーソン・若手弁護士のキャリア

AIやリーガルテックの進化は、法務業務のあり方を大きく変えつつあります。そのような変化の中で、AI技術の現状に一喜一憂するのではなく、5年後、20年後といった長期的な視点で技術水準を予測し、そこから逆算してキャリアを考えることが重要です。

2030年頃には、AIは高度な支援ツールとなるものの、依然として人間のチェックや判断は不可欠でしょう。この段階では、AIが出した成果物を検証できる伝統的な法的知識・スキルが重要となります。同時に、AIを使いこなすリテラシーも求められます。

2045年頃には、定型的な業務や正解がある分野ではAIが人間と同等以上の能力を持つ可能性があります。しかし、コミュニケーション、複雑な意思決定、責任の引き受け、新たなルールメイキングといった「正解がない仕事」は人間の領域として残ると予測されます。AIでは代替できない独自の価値を提供できることが、この時代を生き抜く鍵となります。

激変の時代、どのようにキャリアデザインをしていくか

これからのキャリアデザインは、AI技術の進化を冷静に先読みすることから始まります。先に述べたように、2030年代にはAIが高度な支援ツールとなるも人間の確認検証能力が鍵となり、2045年にはAIが定型業務を担う一方、人間は「正解のない」領域で価値を発揮する時代になると予測されます。この未来像に対し、個人がとるべき戦略として五つの方向性が考えられます。

一つ目は、AIには真似できない「落とし込みの専門性」。一般論を個別具体的な事案に適用する能力です。

二つ目は、AIの支援を受けつつも人間同士の信頼を築く高度なコミュニケーション力。

三つ目は、経営者の意思決定を支える相談役としての役割です。

四つ目は、法務知識を活かし他分野で活躍する「法律に詳しいビジネスパーソン」。

五つ目は、人脈や資格をテコに新たな領域へ挑戦することです。

変化の激しい現代においては、キャリアが多様化し、転職が一般化、そしてAI・リーガルテックの進化が加速する現代においては、自身の「専門旗」をどう打ち立てるか、具体的な行動計画に落とし込むことが求められます。法務スキルを磨きつつ、AIリテラシーを習得し、主体的に未来を選びとり、行動し続ける限り、道は開かれていくでしょう。

松尾 剛行

桃尾・松尾・難波法律事務所 パートナー弁護士・NY州弁護士・博士(法学)

桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー弁護士(第一東京弁護士会)、学習院大学法学部特別客員教授(キャリア教育担当)、AI・契約レビューテクノロジー協会代表理事。 企業への出向経験、リーガルテック企業プロダクトアドバイザー、自治体顧問等の経験をも踏まえ、AI時代の法務・法律系のキャリアについて研究を重ねる。 『キャリアにつながる法学のポイント』(有斐閣、2025年)、『法学部生のためのキャリアエデュケーション』(有斐閣、2024年)、『キャリアデザインのための企業法務入門』(有斐閣、2022年)、『キャリアプランニングのための企業法務弁護士入門』(有斐閣、2023年)、『ChatGPTと法律実務』(弘文堂、2023年)、『生成AIの法律実務』(弘文堂、2025年)。