知的財産権のデューデリジェンスとは

本記事では、M&A取引における知的財産権のデューデリジェンスについて説明します。

M&A取引には、合併、会社分割、株式譲渡、事業譲渡等、さまざまな方法がありますが、いずれの取引形態においても、多くの場合、M&Aの対象となる会社(以下、「対象会社」といいます)についての調査、いわゆるデューデリジェンス(以下、「DD」といいます)が実施されます。

DDとは、出資、事業提携、買収等のM&A取引にあたり、

① 対象会社が事業を継続していくうえで大きなリスクを抱えていないか

② 対象会社の技術力や将来性の価値が投資額に見合っているか

などを、事実と証拠に基づいて経営者や株主に合理的に説明できるようにしておくため、出資者や提携を検討する事業者等の側において、対象会社のリスク評価および価値評価のための調査と検証を行うことをいいます。

DDには、それぞれターゲットごとに、法務DD、税務DD、財務DD、ビジネスDD、ITDDなどがありますが、ここで説明する知的財産権のDD(以下、「知財DD」といいます)とは、法務DDの一部を構成するものといえます。

なお、知財DDという場合、法務DDという意味合い以外にも、知的財産の価値評価の作業や、事業戦略立案の前提としての調査・検討(いわゆるIPランドスケープ)を意味する場合もありますが、本記事で説明する知財DDは、これらとは異なる概念ですのでご留意ください。

知財DDの具体的方法

知財DDといっても、基本的には一般的な法務DDの手順と大きくは変わりません。ただし、網羅的な調査が現実的ではない場合があることや、知的財産権というものの重要性が事業分野によって大きく異なるといった理由で、調査の対象や深度について、対象会社や事業の特性に合わせて工夫する必要性が高いということが特徴的といえます。

知財DDの流れ

知財DDの流れを大まかに示すと、図表1のとおりです。

図表1 知財DDの流れ

参考資料:特許庁「知的財産デュー・デリジェンス標準手順書及び解説」(平成30年3月)。

知財DDにおける調査項目

知財DDにおける調査項目としては、一般的に、

① 対象会社における価値源泉となる技術等の分析・特定

② 対象技術等ごとの、対象会社における利用可能性・利用可能範囲の調査

③ ガバナンス調査

④ 対象会社における知的財産関連紛争の調査

が挙げられます。なお、「技術等」とは、発明や実用新案といったいわゆる技術的なもののほか、コンテンツや映像、音楽等の著作物も総称した用語として使用しています。

(1) 対象会社における価値源泉となる技術等の分析・特定

前述のとおり、知財DDにおいては知財を網羅的に調査することが現実的ではない場合も多々あります。例えば、対象会社がメーカーであり特許を数百件保有しているような場合や、対象会社が運営するウェブメディアに著作物が多数掲載されている場合などは、限られた時間で網羅的に調査することは不可能です。

そこで、対象会社の価値源泉となる、言い換えればそのM&A取引において買主が重要であると考えている技術等が何であるかを見極め、そこに絞って調査をするということが知財DDでは必要となる場合があります。実際の方法としては、対象会社からのヒアリングや開示資料で技術等を分析・検討することになりますが、特許の場合はデータベース(J-PlatPatや商用データベース)での確認を併用したり、著作物の場合は対象物の目視確認が必要となる場合も多いです(著作物一覧が整備されていることはあまりないため)。ただし、知的財産の分量や技術等の分野によっては、そのような特定自体が非常に困難というケースもあり、分析や特定をどの程度するか、どのように実施するかは、ケースバイケースといえます。

(2) 対象技術等ごとの、対象会社における利用可能性・利用可能範囲の調査

次の段階としては、調査対象となる技術等の権利が、

① 対象会社自身に帰属しているのか(自社帰属)

② 第三者に帰属してライセンスを受けているものなのか(第三者帰属)

を分類し、それぞれを調査します。

自社帰属の権利の具体的な調査イメージは、図表2のとおりです。

図表2 自社帰属の権利の調査イメージ

|

対象権利 |

権利の特定方法 |

何を調査するのか |

調査方法 |

|

産業財産権 |

データベース |

権利者、存続期間、年金支払い、ライセンスの有無、担保権の有無、無効審判請求の有無 |

登録原簿 |

|

著作権 |

ヒアリングや目視確認 |

権利者、存続期間、ライセンスの有無、担保権の有無 |

ヒアリングやライセンス契約書 |

|

営業秘密 |

資料やヒアリング |

営業秘密性(有用性、非公知性、秘密管理性) |

ヒアリングや秘密管理規程 |

第三者帰属の権利については、ライセンス契約の内容の調査が主たる調査となりますが、その前提として、そもそも第三者帰属の権利をきちんと把握できるかどうかが問題になる場合もあります。たとえば第三者から特許権のライセンスを受けているような場合は、対象会社においてきちんとライセンスが管理されている場合が多いと思われます。一方、著作物のライセンスを受けているような場合は、整理して管理されていない場合も多く、ライセンス契約がきちんと締結されていない場合もあり得ます。第三者帰属の権利を把握するためには、対象会社にライセンス契約を開示してもらいこれをチェックするという方法がとられることが一般的ですが、ライセンス契約がない場合や、あるいは対象会社がライセンス契約の当事者ではない場合(たとえば親会社がライセンシーで、子会社として「ライセンスの傘」に入っている場合など)には、開示を受けたライセンス契約を確認しただけでは十分でない場合もあるため、注意が必要です。

ライセンス契約の内容をチェックする場合は、

(ⅰ)ライセンス対象は適切か・必要十分にカバーされているか(対象物、契約期間、解除事由の有無等)

(ⅱ)本件M&Aで承継可能か(Change of Control条項の有無および内容)

(ⅲ)権利保全のための登録の要否および有無(専用実施権(特許権)と専用使用権(商標権)は登録が効力発生要件、通常使用権(商標権)は登録が対抗要件)

などが主たる確認の対象です。 なお、Change of Control条項についてはⅢで取り上げます。

(3) ガバナンス調査

ガバナンス調査とは、

① 知的財産に関する基本方針の調査

② 知的財産および営業秘密の管理体制の調査

③ 職務発明の取扱方法の調査

などを指します。

①の知的財産に関する基本方針や管理体制の調査は、対象会社において知的財産権が必要十分に保護されているかどうかをチェックすることが目的です。また、第三者に権利を侵害されているかどうか、第三者の権利を侵害しているかどうか、といったことを対象会社がどの程度把握できているのかの確認にもなります。調査の方法としては、規程類の調査や担当役員・担当者のヒアリングが考えられます。

②の営業秘密については、「有用性」「非公知性」「秘密管理性」という要件がありますが、このうち秘密管理性はややハードルが高いということもあり、満たしていない場合も散見されるため、DDにおいてチェックする必要性が高いといえます。調査の方法としては、営業秘密管理規程の内容の確認のほか、実際の管理方法を確認することも重要です。

③の職務発明については、権利(特許を受ける権利)が対象会社に確実に承指示書継されているかどうか、および職務発明の対価が支払われているかどうかの確認が必要です。調査の方法としては、職務発明規程の確認や、譲渡証などの権利承継資料の確認が考えられます。

(4) 対象会社における知的財産関連紛争の調査

紛争の調査として一般的に実施されるのは、訴訟案件の調査、訴訟外紛争案件の調査、過去の紛争の調査です。これらは、訴訟資料や担当者からのヒアリングなどによって、紛争の進捗状況、解決の見込み、結果の見込み、終了する場合の経済的インパクト(損害賠償額等)、などを確認します。

なお、知的財産特有の問題として、パテントトロールの紛争をどこまで調査すべきか、という問題もあります。パテントトロールは、紛争対応コストが高い米国でよく見られ(紛争対応するより要求された金銭を支払ってしまったほうが安上がり)、対象会社が米国でビジネスを展開しているような場合には、パテントトロールからの侵害警告や訴訟を複数件抱えているといったこともあります。それらは一般の紛争とは異なりますので、限られた調査期間においては、前述のような調査ではなく、経済的インパクトのみ確認するといった方法を検討する必要があります。

M&A取引における知的財産関連リスク

最後に、M&A取引における知的財産関連リスクの例を説明します。

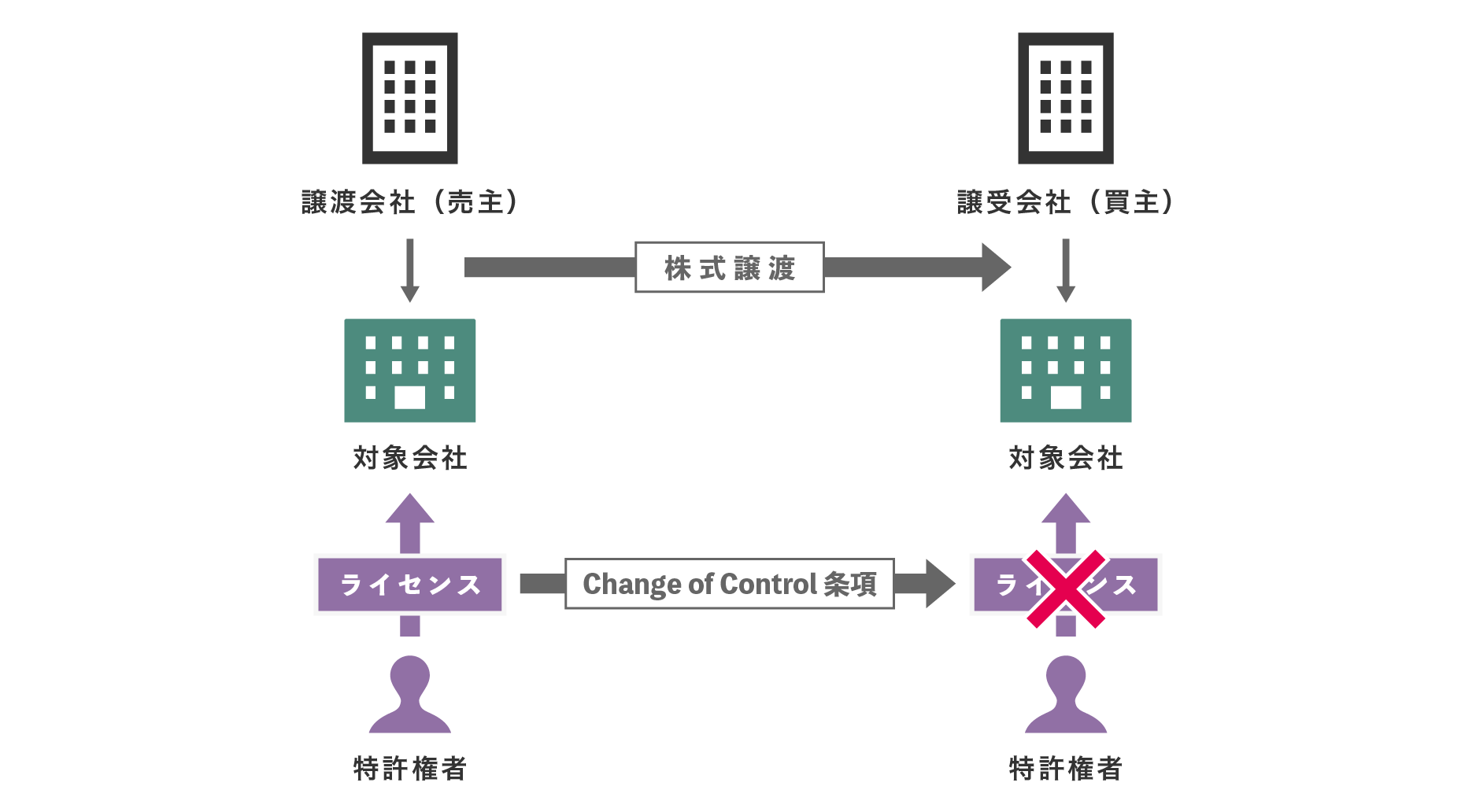

図表3(ケース①)は、典型的な例ですが、株式譲渡によりライセンス契約が解除されてしまうリスクです。

図表3 M&A取引において知的財産が問題となるケース①

ライセンス契約に、いわゆるChange of Control条項(会社支配権が移転した場合は解除事由になる条項)がある場合、取引によって契約が解除されてしまうリスクがあります。あるいは、直接的な解除事由でなかったとしても、支配権移転についてライセンシーたる対象会社に通知義務が課されている場合もあります。このようなリスクを把握するために、ライセンス契約の内容を確認する必要があります。

なお、ケース①は株式譲渡の例ですが、事業譲渡の場合において、ライセンス契約も移転させる場合は、契約上の地位の移転ですので、そもそもライセンサーから個別に承諾を取る必要があります。この点、特許権や実用新案権の実施権(専用実施権、通常実施権)は「実施の事業とともに」移転するのであれば移転できることが法律で定められていますが、「実施の事業」に該当するかどうか曖昧な場合や、実施権以外の契約条件がどうなるのかといった問題もあるため、実施権の移転についてもライセンサーの承諾を得る方が望ましいといえるでしょう。

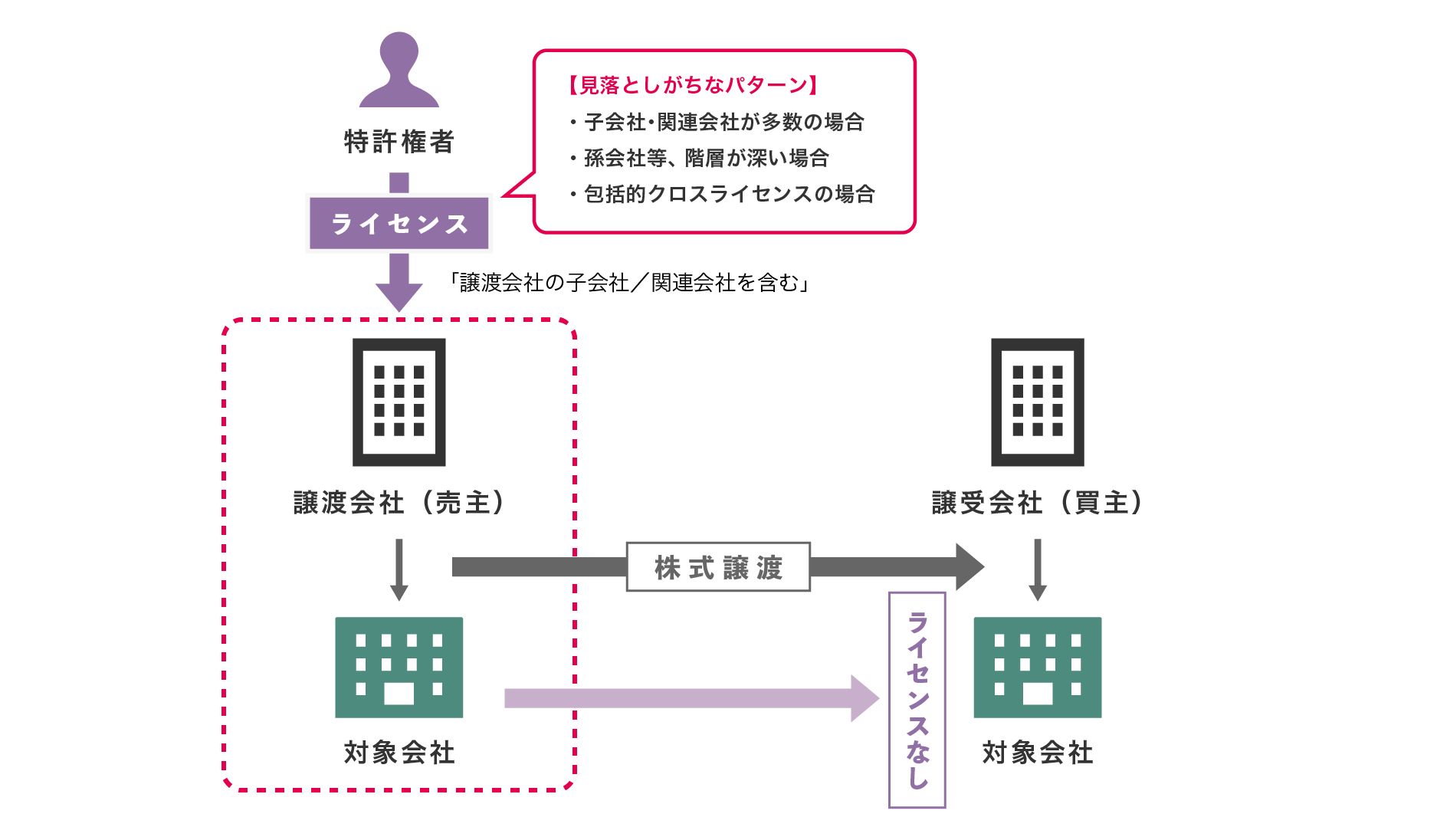

図表4(ケース②)は、応用パターンです。

図表4 M&A取引において知的財産が問題となるケース②

これは、対象会社がライセンス契約の直接の当事者ではなく、子会社や関連会社として「ライセンスの傘」に入っているという状態です。この場合、対象会社の株式を譲り受けてしまうと、「ライセンスの傘」から外れてしまい、当該特許権等を利用する権限がなくなってしまいます。このような状態が知財DDにおいて判明すれば、ライセンサーの承諾を得たり、取引条件を変更する等の対応が可能となります。しかし、子会社・関連会社が多い場合や、会社の階層が深い場合(孫会社等)、あるいは包括的クロスライセンスによってライセンスされている場合などは、そもそも対象会社が利用している知財のライセンス契約として把握できないこともあり、ライセンスが外れてしまうことを見落とすリスクもあるため、注意が必要です。

知財DDを実施するにあたっては、以上のようなリスクを理解したうえで、調査対象や調査内容を判断する必要があるといえます。

吉羽 真一郎

潮見坂綜合法律事務所 弁護士

98年早稲田大学法学部卒業。00年弁護士登録(第二東京弁護士会所属)。潮見坂綜合法律事務所パートナー弁護士、「知的財産管理技能検定」技能検定委員。知的財産に関するM&Aやライセンシングなどの取引、および特許権侵害、商標権侵害、著作権侵害等の知的財産権訴訟等の紛争案件を数多く担当する。また、各種インターネットサービス、システム開発およびこれに関連する紛争といったITビジネス関連の案件についても、紛争案件、取引案件を問わず幅広く手掛けている。その他、訴訟/紛争、会社法、倒産法、その他企業法務全般を手掛ける。主な著作に、『条項解説 事例から学ぶシステム開発契約書作成の実務』(共著、日本加除出版、2023) 、『初心者のための特許クレームの解釈』(共著、日本加除出版、2020)、『著作権法コンメンタール①~③(第二版)』(共著、勁草書房、2015) などがある。

潮見坂綜合法律事務所プロフィールページはこちら