はじめに

グローバル化が進む中、日本企業が米国企業とライセンス契約を締結するケースは幅広い分野で存在すると思われる。

本稿では、日本企業がライセンス契約を締結している米国企業について米国倒産手続(以下、特に断りがない限り、チャプター7(清算型手続)、チャプター11(再建型手続)のいずれも含むものとする)の申立てがあった場合を想定し、当該ライセンス契約が米国倒産法上、どのような取扱いを受けるかについて、当該米国企業がライセンサーの場合(Ⅲ参照)およびライセンシーの場合(Ⅳ参照)に分けて説明する。

米国倒産手続を見越してライセンス契約書をどのように作成すべきか、実際に米国倒産手続の申立てがあった場合にどのように対応すべきか等について、本稿が参考になると幸いである。

ライセンス契約の「Executory Contract(未履行契約)」該当性

米国倒産法365条は、倒産した債務者が契約当事者であるExecutory Contract(未履行契約)の取扱いについて規定している。

Executory Contract(未履行契約)とは、一般的に、当該契約の両当事者が未だ当該契約上の義務を履行しておらず、その義務の不履行が相手方の履行義務を免除する重大な不履行を構成する契約を意味する。ライセンス契約は、通常、ライセンシーはライセンス料を支払う義務を負い、ライセンサーはライセンシーによる知的財産権の侵害を受忍する義務を負っているため、Executory Contract(未履行契約)に該当する場合が多いといえる。

そこで、以下では、米国倒産法365条の各規定について、倒産した債務者がライセンサーの場合(Ⅲ)とライセンシーの場合(Ⅳ)に分けて見ていく。

倒産した債務者がライセンサーの場合

想定事例

ここでは、米国企業が知的財産のライセンサー、日本企業がライセンシーであり、当該米国企業について米国倒産手続の申立てがあった場合を想定する。

ライセンシーである日本企業としては、特にライセンスを受けた知的財産が自社の事業に重要である場合、ライセンサーの倒産手続の結果、当該知的財産を使用できなくなると死活問題となるため、引き続き当該ライセンス契約に基づき当該知的財産を使用できるかなどについて強い関心があると考えられる。

米国倒産法の規定

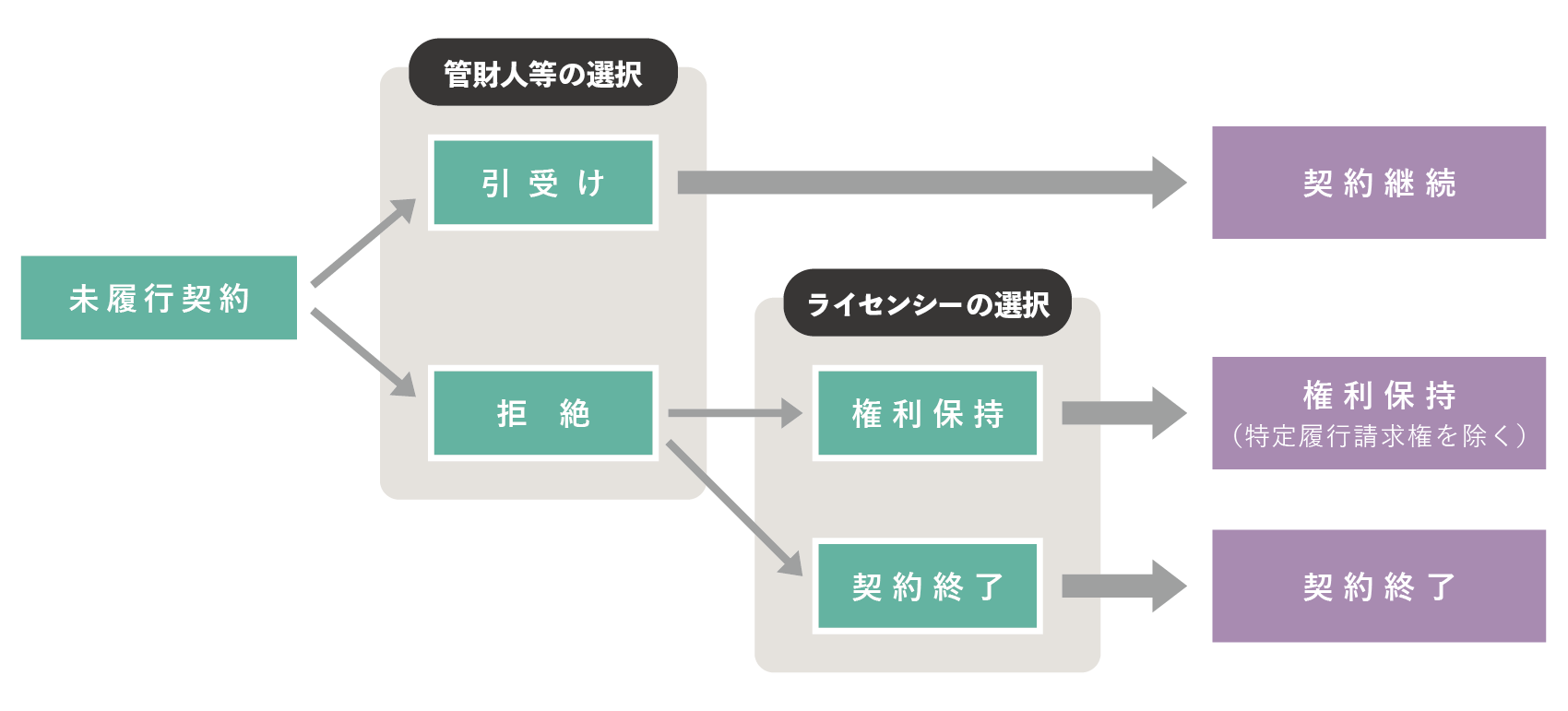

(1) 管財人等の選択権

債務者が倒産した場合、米国倒産法上、管財人およびDIP債務者注1(以下併せて「管財人等」という)は、裁判所の許可を得て、未履行契約(Executory Contract)を引き受け、または拒絶することができる(365条(a))。

(2) 管財人等が拒絶した場合

(a) ライセンシーの選択権

管財人等が、倒産した債務者が知的財産のライセンサーである未履行契約の履行を拒絶した場合、ライセンシーは①当該契約上の権利の保持または②当該契約の終了を選択することができる(365条(n))。ライセンシーによる各選択の場合の効果等は次のとおりである。

① ライセンシーが権利の保持を選択した場合

・ ライセンシーは、当該契約の特定履行(specific performance)を求める権利を除き、当該契約上の権利を保持する。

・ ライセンシーは、ロイヤリティを支払う必要がある。

・ 権利の保持期間は、当該契約の契約期間(+法令に基づく延長期間)。

・ ライセンシーは、当該契約に関する相殺権を放棄したとみなされる。

つまり、管財人等がライセンス契約の拒絶を選択した場合でも、米国倒産法上、ライセンシーに対する一定の保護が図られており、ライセンシーが権利の保持を望むときは、ロイヤリティを支払うことで、当該契約に係る知的財産の使用を継続できる(換言すると、ライセンサーは、ライセンシーによる知的財産の使用を妨げない消極的な義務を負う)。

他方で、ライセンサーによるノウハウ提供、技術指導、検査等注2といった積極的な義務の履行(特定履行)については、その強制は倒産した債務者にとって過度の負担になることから、ライセンシーは管財人等に対してかかる積極的な義務の履行(特定履行)を求めることはできない。

なお、ライセンシーが支払う必要があるロイヤリティ(royalty payments)は、契約上の名称等にかかわらず契約上の知的財産の使用対価として支払う必要がある金銭を広く指すと解する裁判例もあり注3、またライセンサーがライセンシーに対して損害賠償請求権等を有していても相殺権は放棄したとみなされてロイヤリティと相殺することはできないため、留意が必要である。

② ライセンシーが契約の終了を選択した場合

・ ライセンス契約は終了する。

・ ライセンシーは、管財人等による履行拒絶によって被った損害について損害賠償請求権を取得しうるが、当該損害賠償請求権は倒産手続申立て前債権と取り扱われる(365条(g))。

この場合は、ライセンサー・ライセンシーの双方が、契約の終了を望んでいる以上、契約は終了する。

なお、管財人等による履行拒絶の時期が、現実には倒産手続申立て以降であったとしても、米国倒産法365条(g)は、当該履行拒絶による債務不履行は倒産手続申立て前に発生したものとする旨を規定しており、当該履行拒絶に係る損害賠償請求権は倒産手続申立て前債権と取り扱われる。

(b) 商標ライセンス(2019年5月20日米国最高裁判決)

「商標」(Trademark)については、上記の米国倒産法365条(n)の文言の「知的財産(intellectual property)」の定義(特許権や著作権等)の中に「商標」は含まれていない(101条(35A))。そのため、従前、商標について管財人等がライセンス契約の履行拒絶を選択した場合、商標については米国倒産法365条(n)が適用されず、ライセンシーはもはや当該契約に基づく商標使用権等の権利を失うことになるのか否か見解が長らく分かれていた注4。

この点について、近時、米国最高裁判所は注目すべき判決(2019年5月20日判決注5)を下し、管財人等が商標のライセンス契約の履行拒絶を選択した場合においても、ライセンシーは当該契約上の権利を失わず、引き続き商標の使用権を有する旨を判示して、上記争点は決着した。同判決は、365条(g)は、管財人等による履行拒絶は契約違反(breach)を構成すると規定するところ、契約法上、契約違反(breach)により契約を解除するか否かの選択権を与えられるのは違反当事者ではなくその相手方であり、契約違反(breach)によって当然に契約が終了するわけではないことから、ライセンシーは当該契約上の権利を失わず、引き続き商標の使用権を有するとした。

この最高裁の判示内容を前提にすると、商標の場合であっても、ライセンサーが倒産してもライセンシーは引き続き商標の使用権を有するため、上記の365条(n)の「知的財産(intellectual property)」の場合と基本的に同様の帰結になるといえる。

(3) 管財人等が未履行契約を引き受けた場合

管財人等が、倒産した債務者がライセンサーである未履行契約を引き受けた場合、管財人等とライセンシーとの間でライセンス契約が継続する。

また、管財人等は、その引き受けたライセンス契約が譲渡可能な性質の場合、これを第三者に譲渡するケースもある(365条(f))。

図表1 ライセンサー米国倒産

実務上の対応

ライセンサーである米国企業について米国倒産手続の申立てがあった場合、まずは当該米国企業との契約の「Executory Contract(未履行契約)」該当性および管財人側の引受けまたは履行拒絶の選択注6の確認を要する。ライセンス契約の場合は前述のとおりこのExecutory Contract(未履行契約)に該当する場合が多いが、その実態に照らすと履行完了済の売買等であるとしてこれに該当しないとされるケースもあるため、留意を要する。

管財人等が未履行契約であるライセンス契約について履行拒絶を選択した場合、ライセンシーである日本企業としては、当該契約に係る知的財産の使用継続の要否等を検討し、使用の継続を望む場合は、その旨を管財人等に速やかにかつ明確に伝える必要がある。

倒産した債務者がライセンシーの場合

想定事例

次に、米国企業が知的財産のライセンシー、日本企業がライセンサーであり、当該米国企業について米国倒産手続の申立てがあった場合を想定する。

この場合、ライセンサーである日本企業としては、自己がライセンスした知的財産が倒産手続の中で想定外の第三者(競合他社等)に譲渡されないか、当該ライセンス契約をただちに解除できないか、ライセンス料はいつの分まで請求できるのかなどについて関心があると考えられる。

米国倒産法の規定

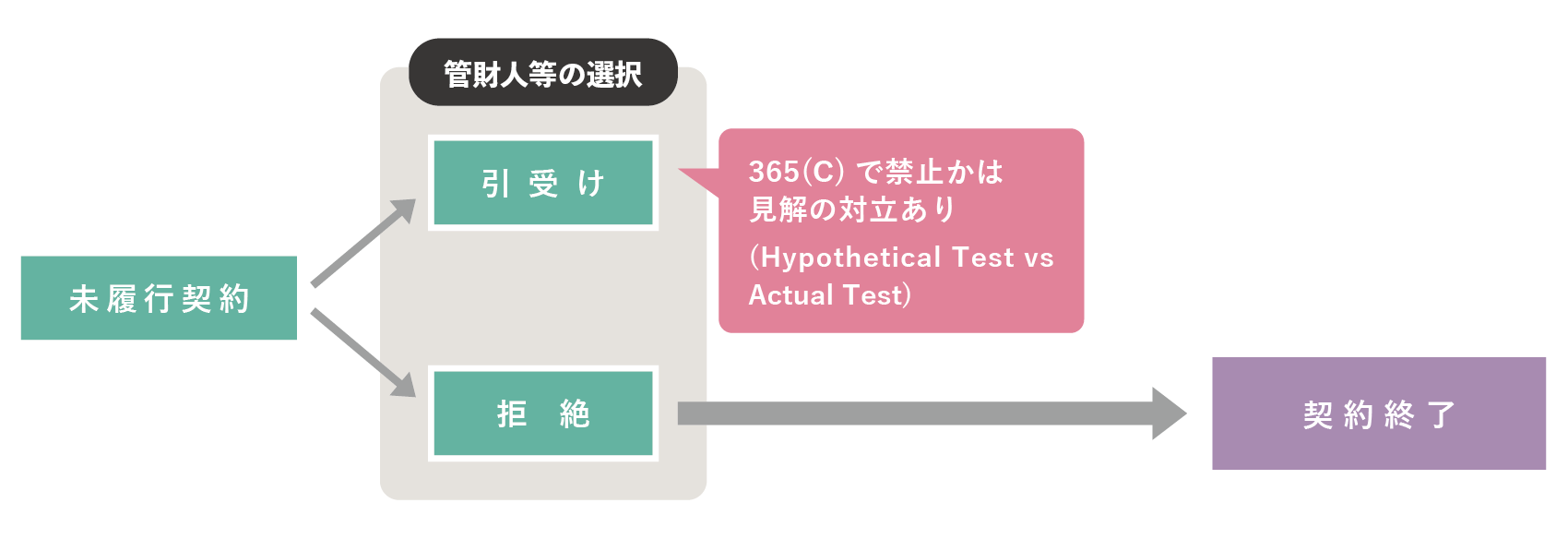

(1) 管財人等の引受け・譲渡の禁止

前述のとおり、債務者が倒産した場合、管財人等は、裁判所の許可を得て、未履行契約(Executory Contract)を引き受け、または拒絶する権限を有する(365条(a))。

もっとも、365条(c)は、適用法令が、当該契約の相手方に対し、債務者以外の者から債務の履行を受け、または債務者以外の者に対して債務を履行することを免除している場合、当該契約の相手方の同意がない限り、管財人等は未履行契約の引受けおよび譲渡をすることができないと規定している。つまり、適用法令上、契約の相手方の同意なく第三者に譲渡することができないような個人的・属人的債務に係る契約の場合、管財人等の365条(a)の権限は制限され、管財人等は当該契約の引受けおよび譲渡をすることができない。

知的財産のライセンス契約は、多くの場合、かかる個人的・属人的債務に係る未履行契約に該当するとされているため注7、この365条(c)が適用され、管財人等によるライセンス契約の引受けおよび譲渡が禁止される。

(2) 管財人等による契約の引受けは一律禁止か(Hypothetical Test vs Actual Test)

上記のとおり、ライセンシーが倒産した場合、管財人等によるライセンス契約の引受けおよび譲渡が禁止されるが、①管財人等によるライセンス契約の引受けが一律に禁止され、当該契約は当然に終了したものとされるのか、あるいは②管財人等による当該契約の譲渡が意図されていない場合に当該契約の引受けは認められる(よって、ライセンサーと倒産した債務者の間でライセンス契約が継続する)のかは、米国内の裁判所でも見解が分かれる微妙な問題である。

すなわち、①の見解は、適用法令が一般的・仮想的に第三者への譲渡を禁止している場合、管財人等の意図にかかわらず、管財人等によるライセンス契約の引受けすら一律に禁止し、当該契約は終了するのに対し(Hypothetical Test)、②の見解は、実際にライセンス契約の譲渡が意図されない場合には管財人等によるライセンス契約の引受けを認める(Actual Test)。

図表2 ライセンシー米国倒産

実務上の対応

米国で倒産したライセンシーの管財人等が、未履行契約であるライセンス契約について履行拒絶を選択した場合、当該契約は終了する(ライセンサー倒産の場合の上記365条(n)のような保護規定はないため、ライセンサーである日本企業としては当該契約の終了を受け入れざるを得ない)。他方、管財人等が当該契約の引受けを選択しようとする場合、ライセンサーである日本企業としては、倒産手続に入ったライセンシーとはもはや契約関係を解消したいと考え、当該引受けを認めたくない場面もありうると思われる。

このような日本企業の意向が認められるかは、上記2.(2)のとおり、米国内でも見解が分かれており、最終的には当該事案が係属する裁判区の裁判所がどのような見解を採用しているか次第であるため、必要に応じて米国倒産手続の専門家に相談することが望ましいといえる。

また、倒産局面では、倒産した債務者の資本構成に変更が生じる場合もあり、たとえば、倒産したライセンシーの全株式が、ライセンサーである日本企業の競合他社に対して、株式譲渡される可能性もある。この例の場合、ライセンス契約のライセンシーは元々の米国企業のままであり、当該契約がかかる競合他社に譲渡されたわけではないため、365条(c)が適用されるとは限らない注8。日本企業としては、このようなケースを想定して、ライセンス契約書にCOC条項等を置くことも検討に値する。

また、ライセンサーである日本企業は、ライセンシーである米国企業が倒産手続に入った場合に契約関係を解消するためにいわゆる倒産解除条項を契約書に置くケースもあると考えられるが、米国倒産法の中にはかかる倒産解除条項を無効とする規定(365条(e)(1))もあるため、日本企業としては、倒産以外の事由をトリガーとし、また解除以外の効果を発生させる条項も置くことが望ましい(たとえば、ミニマムロイヤリティ未達の場合の契約期間の短縮、独占性の解消等)。

さらに、米国倒産手続の申立てがあると、オートマティックステイ(自動停止)と呼ばれる効力が生じ、倒産した債務者に対する申立て前債権の取立て等が禁止されるため、申立て前の未払いライセンス料や、知的財産権侵害や契約違反等を理由とする損害賠償請求権について取立て等を行うことはできず、原則として配当や再建計画に基づく弁済を受けられるにとどまる。

このような事態を回避するためには、ライセンス料等の支払サイトをできる限り短くし、また適時に回収して、多額の掛金等を持たないようにすることが肝要である。

日本法との比較

日本の倒産法上、ライセンサー倒産の場合、管財人等の解除権が制限されてライセンス契約が保護されるかは、ライセンシーの権利の対抗要件具備の有無による(破産法56条1項、民事再生法51条、会社更生法63条)。

この点について、ライセンサー倒産時におけるライセンス契約の保護の有無について、日本法ではライセンシーの権利の対抗要件具備の有無で区別するのに対し、上記のとおり米国倒産法ではすべてのライセンス契約について保護の対象としつつ、そのうち重要部分(知的財産の使用権)とそうでない部分(特定履行請求権)に分けるという、日米での発想の違いが存在するとの指摘がある注9。

結語

上記のとおり、米国倒産法におけるライセンス契約の取扱いについて概説した。実際には、ライセンス契約の内容が複雑で米国倒産法上どのように処理されるか悩ましいケースなどもあるかと思われるので、必要に応じて専門の弁護士にご相談いただけると幸いである。

※ 本稿は法的助言を目的とするものではなく具体的案件については別途弁護士の適切な助言を求めていただく必要があります。

本稿記載の見解は執筆担当者の執筆当時の個人的見解であり、当事務所の見解ではありません。

→この連載を「まとめて読む」

- 365条の文言上は管財人(Trustee)のみであるが、チャプター11の場合のDIP債務者は原則として管財人の権限を有する旨の読替え規定(1107条(a))があるため、DIP債務者も365条に基づく権限を有する。[↩]

- Rejection of Intellectual Property License Agreements Under Section 365(n) of the Bankruptcy Code 171頁。[↩]

- in Encino Bus. Management, Inc. v. Prize Frize, Inc. (In re Prize Frize, Inc .), 32 F.3d 426 (9 Cir. 1994)。この裁判例では、ライセンス契約上、ライセンシーの売上高に応じて支払額が決まる“royalty payments”と、固定金額の“license fee”の二つが存在し、ライセンシーは前者のみが米国倒産法365条(n)(2)(B)により支払うべきロイヤリティ(royalty payments)に該当すると主張したが、裁判所は当該主張を退けて、名称等にかかわらずいずれもがこれに該当すると判断した。[↩]

- 従前の議論の状況として、消極説(Rejection as rescission説)の根拠は、①365条(n)の“intellectual property”の定義に「商標」が含まれないことの反対解釈および②商標の特性上(Naked License法理等)、商標権者はライセンシーによる商標の使用を監視・管理する必要があり、当該管理コスト等の負担を倒産債務者に強いることは倒産法の趣旨に反することなどが挙げられ、他方、積極説(Rejection as breach)の根拠は、①“intellectual property” の定義の点は、立法経緯に照らせば、商標の場合についてライセンシーの継続使用の可能性を排除する意図までなく、②商標のライセンシーにおいても他の知的財産権の場合と同様に保護を図る必要性があることなどが挙げられた。[↩]

- Mission Product Holdings, Inc. v. Tempnology, LLC, No. 17-1657[↩]

- 米国倒産法上、管財人等の選択期間の期限があり、チャプター7の場合は救済命令から原則60日以内に管財人等が選択しない場合は履行拒絶とみなされ(365条(d)(1))、チャプター11の場合は管財人等は再建計画認可までいつでも選択できるが、当該契約の相手方から申立てがあった場合、裁判所は期限を定めていずれかを選択することを命じることができる(365条(d)(2))。[↩]

- 非独占的特許ライセンスについてIn re Catapult Entertainment, Inc., 165 F. 3d 747 (9th Cir. 1999)、商標ライセンスについてIn re XMH Corp., 647 F.3d 690, 695 (7th Cir. 2011); In re Trump Entm’t Resorts, Inc., 526 B.R. 116, 123 (Bankr. D. Del. 2015)。[↩]

- 実際類似のケースで365条(c)の適用が認められなかった事例として、Institut Pasteur v. Cambridge Biotech Corp., 104 F. 3d 489 (1st Cir. 1997), cert. denied, 521 U.S. 1120 (1997) 参照。[↩]

- 松田俊治「米国倒産法アプローチを踏まえたライセンス契約の保護策の検討」知的財産研究所編『知的財産ライセンス契約の保護』100頁(雄松堂、2004)[↩]

辻田 俊幸

弁護士法人大江橋法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士

14年大阪大学法学部卒業。16年京都大学法科大学院修了。24年Duke University School of Law 卒業(LL.M.)、24年~25年Morgan, Lewis & Bockius LLP(New York)勤務。主な取扱分野は、コーポレート・M&A、事業再生・倒産など。

弁護士法人大江橋法律事務所のプロフィールページはこちらから