はじめに

過去4回では、建築請負において施工者が負うべき責任の内容や、どういった場合に契約不適合があるといえるか、また、実際に紛争化した際の建築訴訟の実務について取り扱ってきました。

今回は、建築紛争からは少し離れますが、建設業を営むのであれば切っても切り離すことができない建設業法について、私たちが実際に対応させていただいた事案を踏まえたケーススタディや処分事例に基づき、建設業法の基本から落とし穴まで解説します。

建設業法の趣旨・目的

建設業法(以下「法」という場合があります)1条に、「この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする」と規定されています。

これによると、①建設工事の適正な施工や、②建設業の健全な発達の促進を手段として、最終的には公共の福祉の増進を目的としていることがわかります。

建設工事の適正な施工が前提とされていることからすると、前回までに取り扱った建築紛争を予防する、という目的も含まれているということができます。

また、「建設工事の適正な施工」を行うためには、施工能力、資力、信用があることが前提となりますが、これらを担保するために、建設業法は、厳格な許可制度や技術者制度に関する規定を置いています。

許可制度

建設工事の種類による区分

(1) 原則

建設業法は、建設業法2条1項の別表1の上欄(図表1)に掲げる建設工事の完成を請け負う者に適用される法律です。ご覧のとおり、かなり細かく分類されています。

建設業許可は、原則として、建設工事の種類ごとに取得する必要がありますが(法3条2項)、各工事の区別が複雑であり、許可行政庁の運用によって異なることもあるため、気が付かないうちに許可を保有していない種類の工事を実施してしまっている、ということも多々見受けられます。

図表1 建設業法2条1項の別表1の上欄

|

土木一式工事 |

鋼構造物工事 |

熱絶縁工事 |

| 建築一式工事 |

鉄筋工事 |

電気通信工事 |

| 大工工事 |

ほ装工事 |

造園工事 |

| 左官工事 |

しゅんせつ工事 |

さく井工事 |

| とび・土工・コンクリート工事 |

板金工事 |

建具工事 |

| 石工事 |

ガラス工事 |

水道施設工事 |

| 屋根工事 |

塗装工事 |

消防施設工事 |

| 電気工事 |

防水工事 |

清掃施設工事 |

| 管工事 |

内装仕上工事 |

解体工事 |

| タイル・れんが・ブロツク工事 |

機械器具設置工事 |

|

(2) 例外①(ケース① 軽微な建設工事)

管工事業許可のみを保有している建設業者において、電気工事(請負代金税込100万円)を請け負うことはできるか。

【解説】

建設工事の種類ごとに建設業許可を取得する必要があるということは、管工事業許可しか保有していないのであれば、電気工事を請け負うことはできないようにも思われます。

もっとも、小規模の工事しか行わないような者にまで、建設業法の厳格な規制を及ぼすのは酷ということや、小規模な工事の方が大規模な工事よりも相対的にみて複雑ではなく、問題が生じにくいということ等から、例外として、軽微な建設工事のみ請け負う場合には、許可が不要とされています(法3条1項ただし書、建設業法施行令(以下「令」といいます)1条の2第1項)。

ここで、軽微な建設工事とは、①建築一式工事の場合、請負代金額が1500万円に満たない工事または延べ床面積が150㎡に満たない木造住宅工事、②それ以外の工事の場合、請負代金額が500万円に満たない工事です。

「軽微な建設工事のみを請け負う場合」に該当するかどうかについても、建設工事の種類ごとに判断されます。

また、これらの金額には消費税や発注者負担の材料費を含むことには注意が必要です。

そのほか、500万円以上の工事であり、本来であれば建設業許可が必要なのにもかかわらず、建設業許可がなくても請け負うことができるよう、500万円未満の複数の工事に分割したとしても、軽微な工事該当性は、分割された工事代金を合算して判断されることになります(令1条の2第2項)。

以上を前提とすると、ケース①の場合、電気工事との関係では、許可は保有していませんが、請負代金額が500万円未満であるため、軽微な建設工事として請け負うことができる、ということになります。

(3) 例外②(ケース② 附帯する工事)

管工事業許可を保有している建設業者の場合で、水道管の補修工事(請負代金税込800万円・管工事に該当)を頼みたいと依頼されたが、同工事を行うには電気配線に関する別工事(請負代金税込600万円・電気工事に該当)が必要であることがわかった。この場合、当該別工事を請け負うことはできるか。

【解説】

許可を保有している管工事については問題なく請け負うことができそうです。

他方で、電気工事については許可を保有していませんし、請負代金額も600万円とのことなので、先ほどケース①【解説】でご説明した軽微な建設工事にも該当せず、請け負うことができない、ということになるのでしょうか。

(1)で述べたとおり、建設業許可は、建設工事の種類ごとに取得する必要があります。

もっとも、たとえば、内装工事をするにあたって、電気配線や水道管についての作業が必要になる、ということもよくある話であるところ、その際、内装工事の許可だけではなく、電気工事、管工事の許可も必要ということになると、許可を保有しているのにもかかわらず、工事を実施することができない場面が頻出することとなってしまいます。

そこで、例外として、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負うにあたり、当該建設工事に附帯する工事については、許可を取得せず、実施することができるとされています(法4条)。

附帯する工事とは、より具体的には、主たる建設工事を施工するために必要を生じたほかの従たる建設工事、または主たる建設工事の施工により必要を生じたほかの従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではない工事を意味しています。

以上を前提とすると、ケース②の場合、電気工事の許可は保有していませんが、管工事を施工するために必要を生じた工事であり、また、独立して実施しても意味がなく、独立の使用目的に供されるものではない工事であるといえ、管工事に附帯する工事として請け負うことが可能ということになります。

なお、ケース②では、各工事が特定の工事業種に該当することを前提としていますが、実際には、各工事がどの工事業種に該当するのか、慎重に判断する必要があります。

また、一つの工事が複数の工事業種から構成されているような場合には、さらに、いずれが主たる工事・附帯する工事なのか、という点についても検討する必要があります。

具体例を挙げると、原状回復にあたって内装をリフォームする場合、内装仕上工事だけでなく、電気工事、管工事、大工工事等さまざまな工事業種がかかわってくる可能性があります。

通常は、全体としてみて、内装のリフォームを目的としていることから、内装仕上工事を主たる建設工事、それ以外を附帯工事、と整理されることが多いと思われますが、個別具体の検討が必要です。

許可主体による区分

建設業許可には、建設工事の種類による区分だけでなく、許可主体による区分も存在しており、具体的には、以下のとおりです。

図表2 許可主体による区分

| 国土交通大臣許可 |

2以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合 |

| 都道府県知事許可 |

1つの都道府県のみに営業所を設けて営業しようとする場合 |

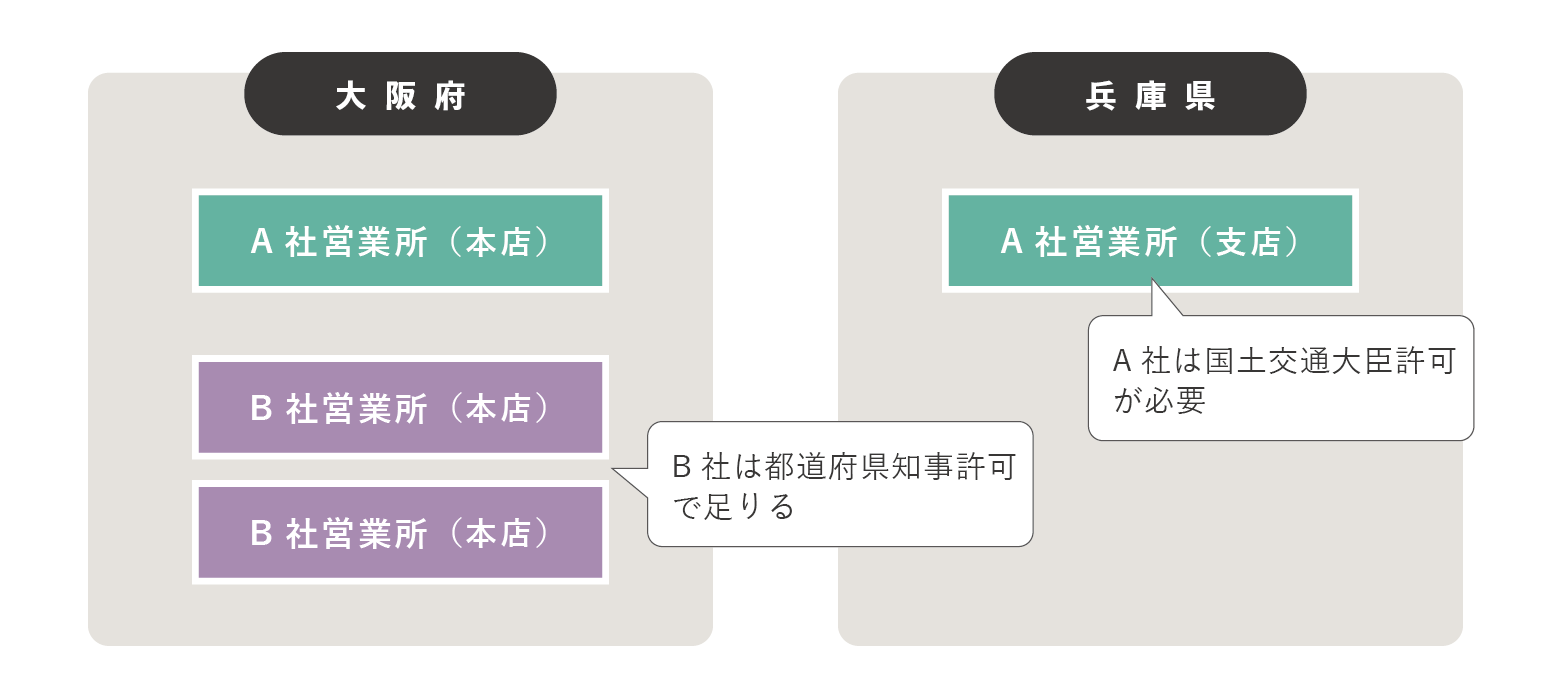

図表3のように、大阪府と兵庫県に営業所を設けて営業しようとするA社においては国土交通大臣許可、大阪府のみに営業所を設けて営業しようとするB社については大阪府知事許可を取得する必要があります。

図表3 許可主体による区分の例

営業所の閉鎖や新設等に伴い、従来の許可を変更する手続が必要なのに、これを失念してしまっている実例もありますので、注意が必要です。

請負代金額による区分

(1) 概要

その他、建設業許可には、請負代金額による区分もあります。

具体的には、以下のとおりです。

図表4 請負代金額による区分

| 特定建設業許可 |

発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部又または一部の下請代金の額(その工事に下請契約が2以上あるときは下請代金の総額)が5,000万円以上となる下請契約を締結して施工しようとする者が取得する許可のこと。 ※ 建築工事業の場合は8,000万円以上 |

| 一般建設業許可 |

特定建設業の許可を受けようとする者以外の者が取得する許可のこと。 |

特定建設業許可に関する金額には、軽微な建設工事の際と同様に、消費税や発注者負担の材料費が含まれること、潜脱目的での工事の分割は認められないことに注意が必要です。

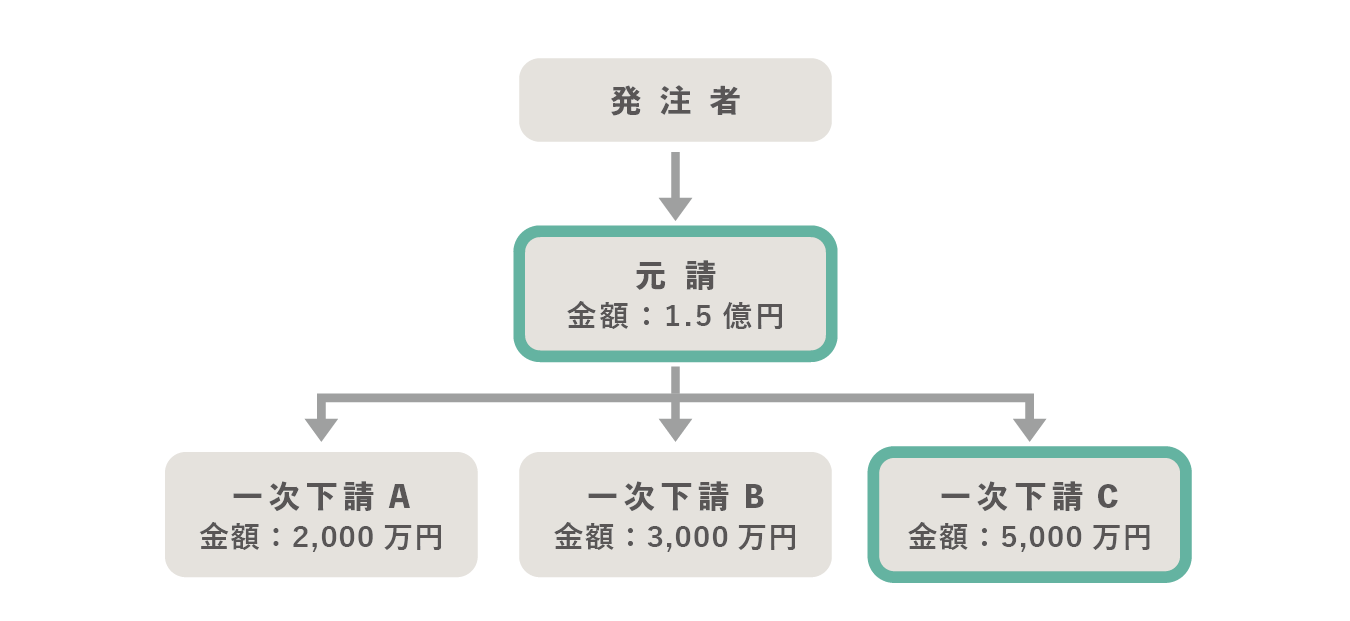

(2) ケース③ 特定建設業許可と下請業者

発注者からの元請代金額が総額1.5億円の消防設備工事について、当社は、消防施設工事業の一般建設業許可のみ受けているが、

① 当社が元請の立場の場合、工事を請け負うことは適法か。

② 当社が一次下請(下請代金額5,000万円)の立場の場合、工事を請け負うことは適法か。

【解説】

(1)で述べたとおり、特定建設業許可が必要なのは、「発注者から直接請け負う」場合ですので、①元請の立場であれば、特定建設業許可が必要ですが、②下請の立場であれば特定建設業許可は不要ということになります。

したがって、②の場合にのみ適法に工事を請け負うことができるということになります。

罰則

適当な建設業許可を受けることなく建設業を営んだときには、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象ともなりうる(法47条1項1号)ため、注意が必要です。

無許可営業について罰則が課されたという裁判例は不見当ですが、建設業法47条1項の5号に該当するとして、懲役刑が課された事案(東京地判平成18年11月1日判タ1243号332頁)も存在しています。

これは、虚偽記載による貸借対照表等を提出し許可更新を受けたという事例であり、無許可営業とは直接は関係しませんが、無許可営業の場合であっても、特に悪質だと認められるようなとき場合には、罰則が科されることはない、とはいえません。

また、自社が適当な建設業許可を保有していたとしても、下請契約の相手方(下請業者に限りません)が無許可営業に該当する場合には、監督処分の対象となり得ます(法28条1項6号)。

新規の業者と契約を締結する際には、保有許可および許可の有効期間を確認する体制づくりが必要です。

技術者制度

概要

技術者制度は、建設工事の適切な施工を担保するにあたって、許可制度と両輪をなす制度です。

まず、建設業法上の技術者には、大きく分けて、主任技術者・監理技術者と営業所専任技術者がいます。

図表5 建設業法上の技術者

| 主任技術者・監理技術者 (法26条・26条の3・26条の4) |

建設業者が、その請け負った建設工事を施工するときに、工事現場の技術上の管理を行うために置かなければならない技術者。 |

| 営業所専任技術者 (法7条2号) |

建設業許可の要件となっている技術者。 |

以上のとおり、主任技術者・監理技術者は、各工事の管理を行う役割、営業所専任技術者は、各営業所において包括的な管理を行う役割、を担っていることになります。

ケース④ テレワークと技術者

コロナ禍によりテレワークを導入したところ、当社が元請負人の立場で契約している工事の非専任の主任技術者である従業員から、1か月間テレワークをしたいとの申出があった。なお、当該従業員が担当する工事が在宅勤務期間中に、着工から完工までを迎える予定である。認めてよいか。

【解説】

令27条1項で定める工事の場合、現場ごとに主任技術者が専任であることが求められますが、令27条1項で定める工事の場合であっても法26条3項各号の場合または令27条1項で定める工事に該当しない場合、現場ごとに専任であることは不要です。

非専任ということであれば、在宅勤務を認めてもよいようにも思えますが、国交省が策定した監理技術者制度運用マニュアルに記載された主任技術者と監理技術者の役割を見てみると、工程管理のために巡回することや、品質管理のために実地の確認をすること、等が記載されています。

|

元請の主任技術者、監理技術者 |

|

|

役割 |

・ 請け負った建設工事全体の統括的施工管理 |

|

施工計画の作成 |

・ 請け負った建設工事全体の施工計画書等の作成 ・ 下請の作成した施工要領書等の確認 ・ 設計変更等に応じた施工計画書等の修正 |

|

工程管理 |

・ 請け負った建設工事全体の進捗確認 ・ 下請間の工程調整 ・ 工程会議等の開催、参加、巡回 |

|

品質管理 |

・ 請け負った建設工事全体に関する下請からの施工報告の確認、必要に応じた立ち会い確認、事後確認等の実地の確認 |

|

技術的指導 |

・ 請け負った建設工事全体における主任技術者の配置等法令遵守や職務遂行の確認 ・ 現場作業に係る実地の総括的技術指導 |

出典:「監理技術者制度運用マニュアルについて」(平成16年3月1日国総建第316号)7頁の図表「主任技術者及び監理技術者の職務」を基に作成。

技術者制度が、建設工事の適切な施工を担保するためのものであるということに立ち返ってみると、通常は、一度も現場に行かずに見積りが適正かどうか、工事の品質が適正か等について確認することは困難であるようには思われますので、各節目で現場に行くことや、異常事態が発生した際に、すぐに現場にて対応できる体制を構築しておくことが必要だと思われます。

もっとも、工事の規模、日数、確認方法によっては、現場に行かずとも確認することは可能だと思われますので、個別具体的に判断する必要があると考えられます。確認方法としては近年ではweb会議システムの利用が考えられます。

以上を踏まえると、ケース④では、「原則として、認めるべきではないが、工事の規模、日数、確認方法によっては、例外的に認められる余地がある」ということになります。

なお、営業所専任技術者についてもテレワークが認められるかが問題となり得ますが、緊急時等に対面での説明や現場確認をすることが想定されるため、「住所又はテレワークを行う場所の所在地が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者」は、原則として、「専任」の者には該当しない、と考えられています(国交省『建設業許可事務ガイドライン』27頁)。

したがって、たとえば、大阪営業所の営業所専任技術者が北海道の実家からテレワークをすることは許容されないことになります。

また、営業所専任技術者の設置は、建設業の許可要件でもあるため、営業所専任技術者が退職する際、代替人員が見つからず、営業所専任技術者を設置できない期間が発生する、ということであれば、許可要件を満たさないことになるため、許可の切替えや返納等の手続が必要となります。

技術者の要件

各技術者として認められるためには、以下のとおり、一定の資格や実務経験が必要となります。

図表6 技術者の要件

| 主任技術者 |

一級国家資格者、二級国家資格者、または一定の実務経験者であること。 |

| 監理技術者 |

一級国家資格者、一定の実務経験者、または国土交通大臣特別認定者であること。 |

| 営業所専任技術者 |

一般建設業許可の場合は監理技術者、特定建設業許可の場合は監理技術者と同様の要件。 |

たとえば、一級の国家資格については、その受検資格として、学歴に応じて所定の実務経験年数を経る必要があり、このような厳格さからも、技術者制度が、建設工事の適切な施工を担保するための制度であることがわかります。

技術者ではありませんが、建設工事の適正な施工を担保するため、建設業者の責任者等についても以下のとおり一定の要件を満たす人員の配置が求められています。

図表7 建設業法上の責任者

| 経営業務管理責任者 |

建設業許可の要件の一つとして、建設業の経営に関する一定の経験を有する者が、1名以上常勤役員等であることが必要。 |

| 令3条の使用人 |

支配人および支店または営業所の代表者であり、当該支店または営業所に常勤であることが必要。 |

特に経営業務管理責任者については、一定の経験として、許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること等が必要となり、厳しい要件が課されています。

以上のとおり、特に経営業務管理責任者や営業所専任技術者については、経験年数の要件が厳しく、簡単に代替人員を見つけることができません。

したがって、建設業者を対象とするM&Aを実施する際には、これらの人員が引き続き勤務してくれるか否か、買主側において代替人員が存在しているか否かは、M&A実施後の事業継続にあたって非常に重要なポイントとなります。

本来必要な実務経験がないにもかかわらず、各技術者として配置されていたことを理由に指示処分がなされた実例もあり、最悪の場合、営業停止、許可取消しまでありうるため、注意が必要です。

下請契約締結の際のルール

概要

次に下請契約締結の際の基本的ルールとして以下の3つがあります。

(1)下請業者に見積りを依頼する場合、工事内容、工期等の契約内容をできる限り具体的に提示し、請負代金額に応じて、法定の見積期間を確保する必要があります(法20条4項)。

(2)見積依頼を受け取った下請業者側は、工事の種別ごとに経費の内訳を工事の工程ごとに作業日数や準備日数について、それぞれ明らかにした見積りを提示する必要があります(法20条1項)。

(3)当事者双方において、着工前に法定事項を記載した書面で契約を締結する必要があります(法19条1項)。着工前だけでなく、追加変更工事をする場合においても事前に契約書を作成することが必要です(法19条2項)。

ケース⑤ 発注内示書の問題点

A社(発注者)の担当者から、「社内決裁に時間がかかっており、このままだと竣工が遅れ、建設予定施設での事業開始時期も遅らせなければならない。発注内示書を交付するので、着工してほしい」と言われた。交付された発注内示書に基づき着工することは適法か。

【解説】

実態として、発注内示書に基づき着工が行われているというケースをよく耳にします。

しかし、当事者双方において、着工前に法定事項を記載した書面で契約を締結する必要がある、という(3)のルールとの関係で問題になります。

(3)のルールで、書面に記載することが求められる法定事項には、請負代金額も含まれています。

他方で、発注内示書は、通常、担当者レベルでは合意に至っているものの、社内の決裁手続に時間がかかっている場合等に用いられるものであり、具体的な請負代金額の記載まではしないことが一般的かと思われます。

以上を前提とすると、発注内示書に基づき着工することは、違法となります。

また、建設業法違反というだけでなく、請負代金額が具体的に決まっていないということは、着工したのにもかかわらず、担当者間で合意した額の代金を受領することができないリスクがある、ということですので、発注内示書に基づく着工は避けるべきです。

もっとも、実態としては、スケジュールの関係上、正式な決裁を待っていることができないという事情もあるかと思います。

そのような場合には、たとえば、大規模な工事であれば、工事全体としてみれば、請負代金額も大きく、決裁に時間がかかると思われますので、最初の工程の工事についてのみ請負契約を締結することとし、先に決裁を取得しておくこと等の対応策が考えられます。

この際には、仮に、軽微な建設工事や特定建設業許可の金額要件を潜脱するために分割している等と評価されたとしても問題がないよう、工事全体としてみた請負代金額に照らして必要な許可を保有しているか確認することがよいと考えます。

罰則

これらのルールに違反した場合には、監督処分(法28条1項)や公共工事における指名停止等の措置(工事請負契約に係る指名停止等の措置要領別表第一および別表2第13号)の対象となり得ます。

「指示処分程度なら」、「契約書を作成しない程度で指名停止までならないのでは」と思われるかもしれませんが、実際、変更契約書を作成しなかったことにより、建設業法上の指示処分を受け、更に1カ月の指名停止措置が下された事例もあるため、注意が必要です。

建設業法と下請法

建設業法に類似する法律として、下請代金支払遅延等防止法(下請法)が存在します。

下請法は、親事業者の下請事業者に対する取引の公正を確保して下請事業者の利益を保護することを目的とする法律であり、建設業法類似の規制が設けられています。

両者の区別として、建設業法に規定される建設業を営む者が業として請け負う建設工事は下請法の対象とはならないことが挙げられます(下請法2条4項)。他方で、建設業者が建設工事以外の工事を請け負った場合などには下請法が適用されうるため、意外な落とし穴となる場合があります。

たとえば、下請業者への支払時期について、建設業法では、注文者から支払いを受けてから1か月以内、そのうち特定建設業者については、下請業者から引渡しの申出のあった日から50日以内とされています(法24条の3・24条の6)。他方で、下請法では、下請業者から給付を受領した日・役務提供のあった日から60日以内(同法2条の2)と定められています。

建設工事を請け負う場合であるにもかかわらず、支払時期を下請法に基づき60日以内としており、気が付かないうちに建設業法違反となっているケースをよく耳にします。

最後に

建設業法については、日々の顧問相談だけでなく、建設会社を対象会社とするM&Aを実施する際のデューデリジェンス業務や不正調査において遵守状況の監査業務をさせていただくこともあります。

今回ご説明したとおり、個別具体的な事情に基づく判断が必要となることが多い法律ですので、判断に迷われることがあった際には、弁護士をはじめとする専門家の活用が肝要です。

→この連載を「まとめて読む」

川原 大輝

弁護士法人北浜法律事務所 パートナー弁護士

14年司法試験予備試験合格。15年大阪大学法学部法学科卒業。16年弁護士登録、北浜法律事務所入所。24年北浜法律事務所パートナー。上場建設会社の法務部への出向経験があり、不動産・建築案件だけでなく、人事労務や当局対応など会社関係の業務にも広く対応できるほか、M&A、不正調査、紛争解決などの業務も取り扱っている。

弁護士法人北浜法律事務所のプロフィールページはこちらから