第1回は総論として「覚書」に関する基本的な事項を説明した。第2回は各論として、実際に「覚書」の締結を検討することが多い契約に関するトラブル事例を取り上げ、その対応方法等について説明する。

契約書の内容に誤りがある場合とは

契約書の内容に誤りがある場合としては、

① 合意した内容それ自体に間違いがある場合

② 合意した内容には誤りはないが、契約書の記載に誤りがある場合(いわゆる誤記の場合)

の二つのパターンが考えられる。例を挙げて説明する。

【事例】

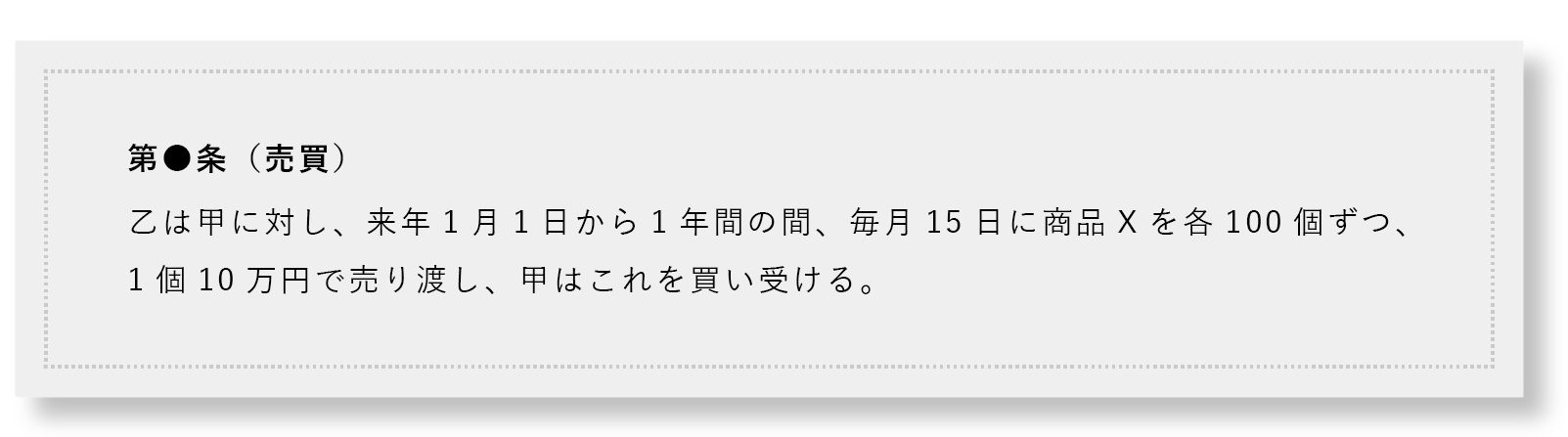

事業者Aが卸売業を営むBとの間で、A(甲)がB(乙)から商品Xを購入することを合意し、次のような条項を設けた売買契約書を締結した。

① 合意した内容それ自体に間違いがある場合

この契約の締結後に、Bにてメーカーに商品Xの状況を確認したところ、商品Xは数か月前に製造中止となっており、在庫もほとんど残っていないために継続的に販売することは不可能であること、および、現在は商品Xとほぼ同一の価格で、同等以上の性能・機能を有する後継品である商品Zをメーカーは製造していることが判明した。このため、事情を知ったAもBも共に、商品Xではなく商品Zを継続的に販売することを望んでいるケースである。

このように、そもそも売買契約書の締結時点から適切な合意を行っておらず、当事者が企図していた目的を達成できないため、合意した内容それ自体に間違いがあるのが一つ目のパターンである。

② 契約書の記載に誤りがある場合

実際には、AとBは、商品Xを1個1万円で売買することを合意していたものの、契約書を作成する際に誤って「10万円」と記載してしまい、誤記に気づかずにそのまま契約書を締結していたようなケースである。

このように合意内容には誤りはないが、契約書の記載に誤りがあるのが二つ目のパターンである。

そこで以下においては、以上のような二つのパターンごとに、対応方法について検討を行う。

合意した内容に間違いがある場合

対応の方向性

当事者間で合意した内容に基づき契約書を作成し締結したものの、後日、合意した内容それ自体が当事者の企図していた目的に沿わないという間違いがあることが判明した場合には、両当事者にとって、「間違い部分」につき合意の効力をそのまま維持しておく必要はない。このため、従前の合意全体を解除することも考えられるが、通常は、従前の合意の一部を変更する旨の合意を改めて行うことが多い。たとえば、上記の【事例】であれば、売買の目的物を「商品X」から「商品Z」に変更(修正)する旨の合意を行うことになる。

このように元の合意内容を変更(修正)する合意をする場合には、以下で説明するとおり、その変更(修正)の合意の内容を覚書等の証拠で残しておくことが望ましい。

対応の方法および留意点

元の合意内容を変更する合意を証拠として残す方法としては、主に以下の方法がとられている。

(1) 覚書を締結する方法

まず、変更後の契約内容について、覚書を締結する方法がある。

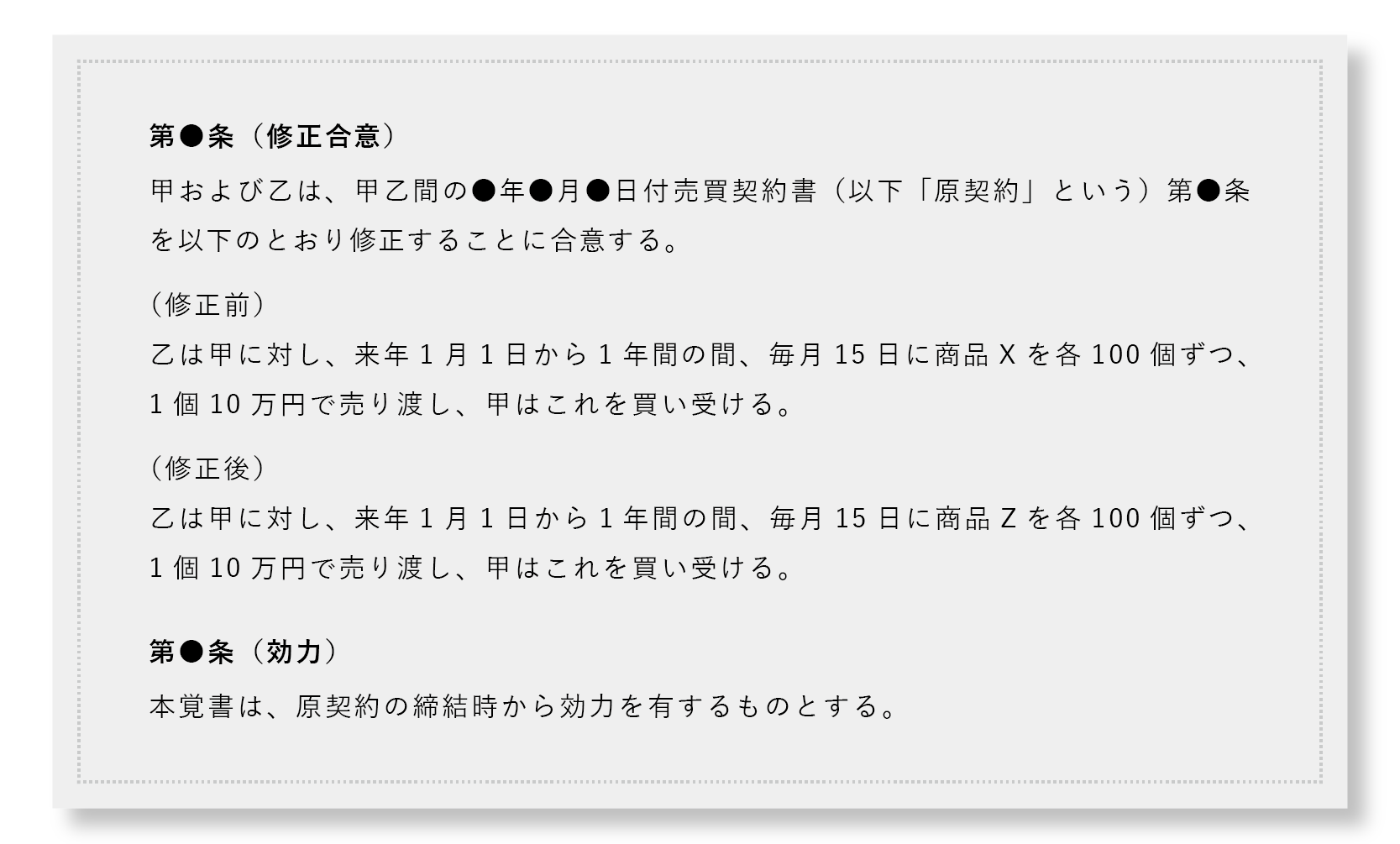

上記の【事例】において、売買契約の目的物を「商品X」から「商品Z」に変更する場合には、次のような条項を定めた覚書を締結することが考えられる。

(2) 契約書を再締結する方法

変更後の合意内容に基づき、改めて契約書を締結する方法がある(いわゆる「まき直し」)。とりわけ、変更(修正)する事項が多い場合や、変更(修正)する事項が極めて重要である場合などには、この方法によることが考えられる。

その方法は、最初から通常の契約書を締結する場合と変わるところはない。

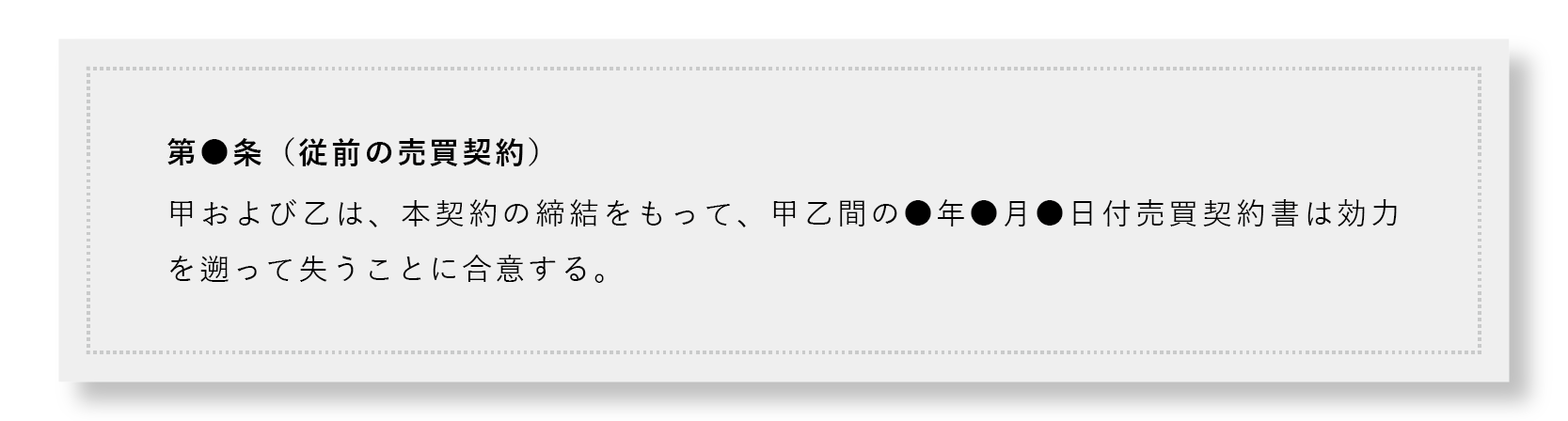

もっとも、誤った合意内容に基づき作成された変更(修正)前の契約の効力を失わせておく必要があることに留意すべきである。このため、たとえば、以下のような条項を合意しておくことが考えられる(なお、あわせて元の契約書を廃棄してしまうことが考えられるものの、そもそも両当事者が有している元の契約書を完全に廃棄してしまうことは、実務上困難であることも多い)。

(3) その他の方法

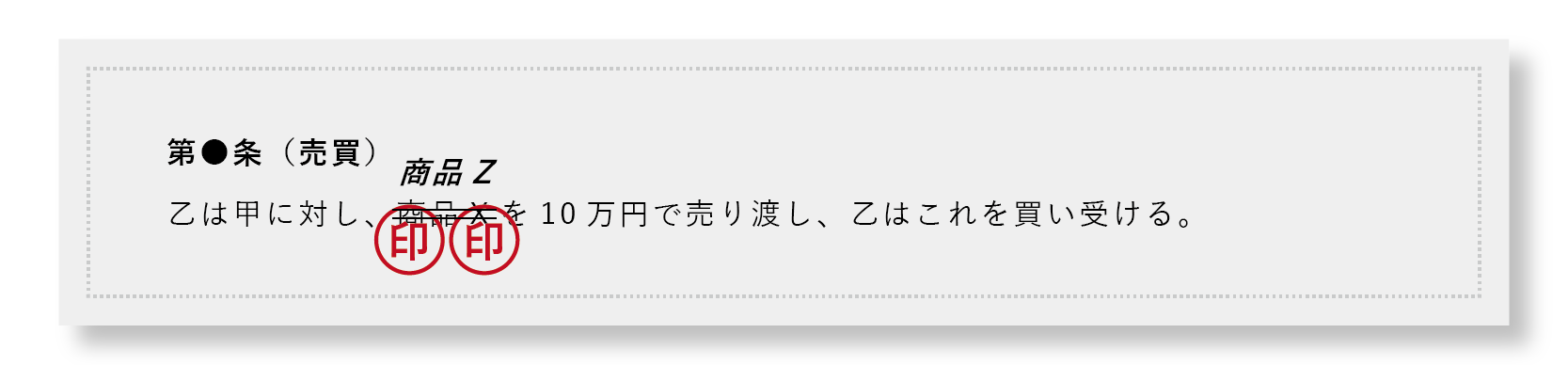

その他の実務的にとられている方法として、新たに行う「変更(修正)の合意」は、元の契約書を締結した際の合意とは別の合意であることからすれば、本来のあるべき方法ではないものの、元の契約書に記載されている文言を訂正(修正)することによって、当該契約書を「新たに行った変更(修正)合意後の契約」の内容を示す証拠とする方法がある。具体的には、元の契約書の文言を、紙面上で訂正印を用いて修正するという方法がとられている。実務的に行われている簡便な一つの手順を示せば以下のとおりである。

① 訂正によって削除する文字に二重線を引く。

② 二重線によって削除した文字の付近に、訂正後の文字を記載する。

③ 当事者全員が、二重線で削除した文字の上から訂正印(契約書の締結に用いた印鑑)を押す。

たとえば、上記【事例】において、売買契約の目的物を「商品X」から「商品Z」に変更する場合の修正例は以下のとおりである。

契約書の記載に誤りがある場合

対応の方向性

契約書は、当事者間で合意した内容を証拠として残しておくための書面であることからすれば、契約書の記載に誤り(誤記)がある場合には、証拠として適切に用いることができなくなるおそれがある。

このため、元の契約書の記載の誤り(誤記)について気づいた段階で、速やかに修正することが望ましいことはいうまでもない。もっとも、誤記があってもその意味するところが変わらない場合(たとえば、漢字の変換ミスがある場合など)や、契約書外の事情から明らかに誤記であることが明白であって、修正しなくても大きな問題が生じない場合(たとえば、当事者の略称(甲・乙など)が逆になっていることが明白な場合など)には、修正を行わないこともある。しかし、主として契約書という証拠を確認するのは現在の当事者の担当者(役職員)ではなく、後の担当者(役職員)であることが多いことからすれば、可能な限り、締結当時の当事者間の合意内容について誤解を招かないよう修正しておくことが望ましい。

修正の方法および留意点

誤り(誤記)の修正の方法として実務上、よく行われている方法は、訂正印を用いて契約書の記載を訂正(修正)する方法(上記Ⅱ2.(3))である。

もっとも、誤り(誤記)に気づくまでに時間がかかった場合など、契約書の記載を訂正(修正)しようとする時点では、元の契約書を締結してから相当の時間が経過しているような場合には、元の契約書の記名押印の際に用いた印鑑が手元にない場合も考えられる。このような場合には、新たに以下のような内容の覚書を締結することもある。

もっとも、上記のように覚書において、「当時の合意内容は、……のとおりである」と確認することなく、元の契約書の文言を修正する新たなる合意を行い、その旨の覚書を締結することもよく行われている。そのような覚書に記載する具体的な内容は、Ⅱ2.(1)と同様である。

継続的な取引関係におけるトラブル発生時の覚書の締結

多くの企業は、継続的な商品等の購入を行う取引先との間で基本契約を締結し、個別取引を行っているところ、望ましい事態ではないものの、購入した商品等の品質に問題が発覚することは典型的なトラブル事例の一つである。このようなトラブルが発生した場合には、当事者間で協議を行うことによって、新たに覚書を締結するという手続がとられることも多い。

上記の小問(1)は、従前の売買取引基本契約による合意に、追加的に(付加的に)新たな合意を加えることを企図している場合であり、実務上、覚書を締結することが多く見られる。

また小問(2)は、従前の売買取引基本契約を解消する合意を行う場合であり、このような場合においても、実務上、覚書を締結することが多く見られる。

追加的な合意を行う場合の覚書の内容(小問(1))

発生事実および解決内容に関する定め

まず、今回の問題について協議して解決した内容を覚書に記載することが考えられる。具体的には、今回の問題がいかなる事実であったのかを確認するとともに、取引先A社が当社が被った損害の一部を賠償したことをもって解決したことを記載することが通常である。

たとえば、以下のような記載例が考えられる(なお、当社を「甲」、取引先A社を「乙」とする)。

再発防止策に関する定め

また、同様の事案が再発しないようにする観点から、

① 取引先A社が供給する商品の品質を明確に当事者間で合意しておく

ことに加えて、

② 当該品質を確保するための対応策をとる義務を取引先A社に課しておく

といった条項を覚書に記載することが考えられる。

なお、②の対応策については、具体的なものであることが望ましいものの、包括的な義務を課すことができるにとどまることも多い。

たとえば、以下のような記載例が考えられる。

取引関係を解消する場合の覚書の内容(小問(2))

合意解約に関する定め

取引関係を解消する場合には、まず、

売買取引基本契約を合意解約すること(将来に向かって効力を失わせること)

を、覚書に記載することとなる。たとえば、以下のような記載例が考えられる。

留意すべき点として、取引基本契約を合意解約する場合、解約日において、同基本契約に基づく個別契約の履行が終了していない場合も考えられる。このような場合には、上記の記載例に、以下のような文章を付加しておくことが考えられる。

また、取引基本契約の継続中には、商品供給者である取引先A社に対し、図面等を提示したり、金型を保管してもらったりしている場合もある。このような場合には、図面等の返還を受けるために、以下のような条項を設けることを検討する必要がある。

清算条項

次に、取引基本契約を合意解約するにあたって、清算条項を設けることを検討することもある。ただし、覚書に当事者間の契約関係に関する清算条項を設けてしまうと、過去の個別契約に基づく損害賠償請求(たとえば、過去に購入した商品に明らかな問題があった場合など)についても、行い得なくなるおそれがあることに留意が必要である。

一方、契約を合意解約する契機となった事柄(本問では、購入した商品の品質に問題があったこと)については、今後は一切の請求等をしないという趣旨で、清算条項を設けることもある。このような限定的な清算条項の記載例は、小問(1)と同様の条項となることが多いであろう。

おわりに

以上、2回にわたり、「覚書」をテーマとして、その基本的事項から、具体的なトラブル発生時における対応方法等について説明した。「覚書」に関するさまざまな実務に日々直面されている企業の担当者の方々の一助になれば幸いである。

→この連載を「まとめて読む」

太田 大三

丸の内総合法律事務所 弁護士

97年東京大学経済学部卒業。99年弁護士登録。03年経済産業省特許庁法制専門官。06年弁理士登録。企業法務全般を取り扱っている。

内田 知希

丸の内総合法律事務所 弁護士

20年早稲田大学法学部卒業。22年早稲田大学法科大学院修了。23年弁護士登録。企業法務全般を取り扱っている。